切莫让电动车之火再成为群众生命安全之忧

5月10日晚,成都市成华区丛树家园小区一电梯内电瓶车爆燃,导致多人受伤,其中最小的伤者是一名仅为五个月大的婴儿。从监控来看,虽然电梯门关后,电动车冒烟时,有人想按压开门按钮,但接下来短短两秒钟时间,电动车发生爆燃,火焰瞬间吞噬了整个电梯间,里面的人全部被笼罩在浓烟烈火中。

触目惊心的惨烈场景本该让人们至少短时间内有所警醒,可据悉,事发单元楼内至少仍有3辆电动车在楼道充电,也就是说,电动车进入电梯的行为并未有太大改变。不只如此,其他很多地方的小区内的电梯,电动车仍然“畅通无阻”,电梯内外并无警示标志,也没有物业或相关部门进行安全宣传。

目前几名伤员正在成都市第二人民医院烧伤科救治,相关责任还未有明确的鉴定,是否只有等到相关责任人被问责后,大家才能明白常态化管理的重要性?或者说,有人觉得这个概率不大,没有必要小题大做。实际上,电动车着火并不遥远,2018年7月29日,一居民在家中为电动踏板充电,从发现冒出一点白烟,拔掉插头,到浓烟弥漫整个客厅仅13秒!2020年8月8日,南京市鼓楼区金陵村小区一楼道内电动车发生火灾,火灾造成3人死亡。2020年9月4日,北京市朝阳区一户居民将电动车电瓶放在家中阳台充电,火灾造成一名初中生烧成重伤,全身烧伤面积超过90%。2021年2月18日,东莞市一租户在楼梯口为电动车充电,从插上充电器通电到冒烟爆炸,整个过程仅6秒!事主涉嫌存在过失引发火灾,被依法拘留十日……一起起事故带走的不只是生命,毁掉的不只是一间房子、一辆车子,恰恰反映了整个社会对电动车违规隐患的漠视,如果不从个人、政府、物业等多角度携手应对、共同发力的话,那类似的悲剧将不会终结,群众的生命安全仍然堪忧。

断电动车之火,需要个人培养“大我”意识。有住户表示物管每月收取的充电费太贵,所以将电动车带回家充电。但相比较电梯安全而言,电贵?命贵?如果能主动考虑到电动车着火隐患,或者电动车进出电梯会造成电梯的磕碰、承重的负担而影响电梯的使用寿命,进而会给周围邻居带来生命安全威胁,那么居民是否会自觉牺牲小我、顾全大我?还是一味地想着反正房子是自己买的、物业费也交了,爱怎么做是自己的事、与他人无关?将家里的电路改到楼道里充电,或干脆推到家里充电,不利于家人的安全,也会有殃及邻居的风险。在这个“你中有我、我中有你”的社会,如果每个人内心都有一个“桃花源”,那电动车事故频发可想而知了。

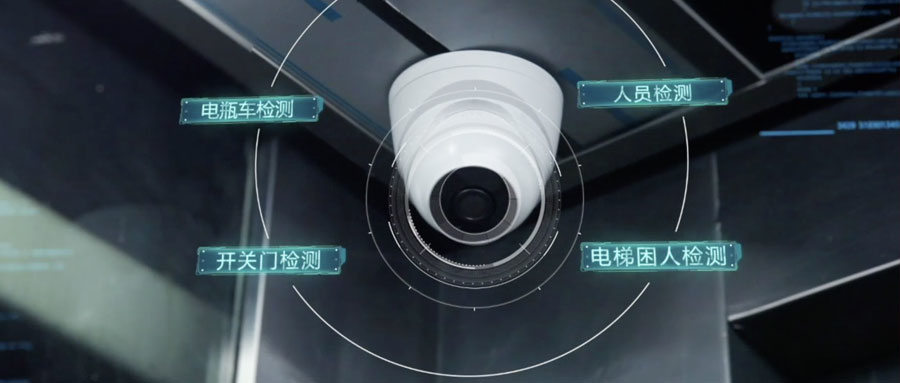

断电动车之祸,需要部门间联动配合。事情发生后,首当其冲的当属小区物业,但物业也很委屈,因为此前也张贴过要求电动车不进电梯的通知,但因人手有限,而且也没有执法权,所以很难管控得住。至于安监、消防、街道出于行业监管或属地管理的原则,大多不定期抽查,不能起到治标治本的作用。有些人提出每个电梯内安装电梯进入报警装置,可这个费时费钱费力,收到不少反对的声音。其实,物业及相关部门确实也管了,从这点来讲,责任也尽到了。但细想一下,还是没有做细做实。比如说电动车事故宣传的普及率怎么样?是否真正做到小区内人尽皆知?手机一族能及时得知,但不看手机的老年人呢?中青年一代中,很多人也并不在乎,只觉得与己相隔千里之外。街道可以带领社区、联合安监、消防等多部门,物业参与其中,邀请小区居民参加,让安全宣讲进社区,社区党群服务中心内部、城市主干道、市民健身广场、小区出入口等处可以大屏滚动播放短片,各电梯旁公开栏处制作图片及提醒,让大家一目了然,要变偶尔讲为常态讲,变抽查讲为全覆盖。

断电动车之患,需做好周全的服务。尽管此次事故的具体原因仍待具体调查,但电动车用电安全问题再次引发了大家的关注。除了个别劣质杂牌的质量问题外,一般情况下,正规企业的电动车的安全问题主要集中在电池使用年限过长、内部材料或线路老化,充电器与电池型号不一致。因此,加强正规企业的生产、打击取缔非法生产小作坊及违规改装的修理场所,成为相关部门需常抓不懈的工作内容。另外,要鼓励销售方做好消费者的购买登记,及时做好提醒保养、更换等售后跟踪服务,让消费者心中有数。采取政策、资金倾斜的方式,对小区物业安装充电桩的,给予财政奖补,鼓励物业加大充电桩安装力度,降低收费标准。加大生产企业对已销售电动车电瓶以旧换新力度,让消费者换得起、换得放心,并监督其与销售商家的对接,防止旧电瓶流入黑市场。

电动车着火问题早已不再是新课题,需要社会方方面面共同发力,才能堵住着火源头,让群众不再有生命安全之忧。(杨筠)

最新评论