悦读阅美 |㉑《追光者——郇华民与十所学校》第五章 中寨小学与苏鲁交通线(第一篇)

点击收听

《追光者——郇华民与十所学校》

简 介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第五章 中寨小学与苏鲁交通线 第一篇

2020年3月28日,我们驱车向东海县山左口乡中寨村进发。中寨村位处东海县最西部,南临236省道,西靠沭河,过河就是山东省郯城县,绵延的马陵山山脉经过沭河西岸。

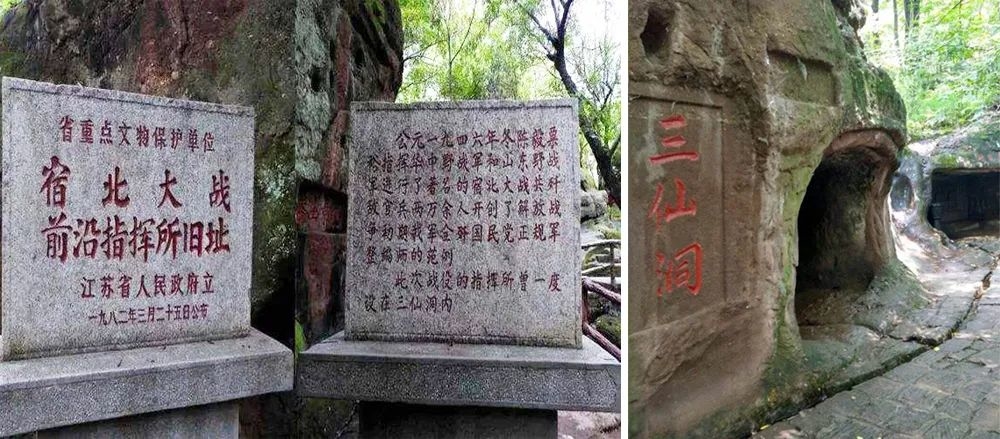

马陵山地跨临沭、郯城、新沂三地,是一条低山丘陵。北南走向,绵延60余公里,以状如奔马而得名。历史上,马陵山历来为军事要地,兵家必争。相传战国时期齐魏之战,孙膑胜庞涓于此。黄巢起义的传说,韩世忠抗金的故事,在群众中广为流传……而整个抗日战争时期,绵长的沭河两岸,烽火连天,沭河两岸的人民在共产党的领导下,坚持游击战争,在沭河上下,在青纱帐里,神出鬼没,浴血作战,保卫家乡,保卫沭河。当年流行于沭河两岸的《沭河的歌声》唱道:“……民兵千千万,拿起刀和枪,拥护八路军,紧随着共产党。游击小组多活跃,沭河人民铁样强!”1946年12月的宿北大战,陈毅元帅指挥部就设在今马陵山风景区的三仙洞内。

宿北大战前沿指挥所旧址

一路上田野平旷,桃夭梨白,小麦油绿。236省道路边杨柳新绿的枝条直指碧蓝的苍穹,春风中那柔韧窈窕的样子格外美丽。过山左口西行三四里,一块灰色灵璧石上书“中寨村”三个红色大字,立于省道北岔路口。右拐,一条水泥路直通村庄,过一河床清浅的小河,路左是菜园,路右是高大茂密的栗子林,再往前三四百米,就是中寨村了。

中寨村南北长,东西窄,像一个“口”字细高的“中”字,村“党群服务中心”就在“中”字的右边居中,靠路口,十分朴素的一个大院落里一排二层小楼,靠外五间是村部,中间六七间是卫生室。最里面,小小的马头墙隔出两间,一个老阿姨,正坐在阳光下给台阶下的一排花草浇水。

冥冥之中,仿佛一切都有安排。掀开80年前历史帷幕的一角,走出来的,全是正相关的人们……

我们去和阿姨搭讪:“阿姨,浇花呢?”

“嗯。浇花。”老人家和善地笑,站起来。

“您今年多大了?”

“83了。”

“那您听说这个村里最早办小学的时候,有个在外面读过书的青年回来教书的吗?”

“俺父亲!俺父亲许保军。”

原来,老人叫许秀兰,是许保军的长女。婆家在二十里外郯城北关三,因老娘年老,回来照顾老娘已经7年半。

“俺娘叫鲍可英,104岁了,自春节住院,已经下不了床。俺爷爷兄弟四个,爷爷叫许宗四,老弟兄分家每人分得50亩地。那三家儿子多,读不起书;俺爷爷死得早,只有俺父亲是独子,靠着家里那点田,先后在临沂中学、海州中学读书,受进步思想影响,参加了共产党。村里办小学,他也教书。后来参加革命,打桃林,三天三夜没吃没喝,又喝了凉水,得了病。1948年没的,走的时候才28周岁,俺刚十岁多。留下俺娘带着俺和弟弟,还有个妹妹五六岁死了。俺弟弟许金祥属马,20岁也得病死了,淋巴瘤。俺娘是五保户,这住的是村里的房子……”

年轻的村会计许文文,找来了88岁拄着拐棍的许宗堂,他是中寨小学第一批学生之一,1933年生人,虚8岁入学。老人家记忆很好,一问老事情,张口就讲:“1944年八路军来。八路军没来之前,地下党先过来的,一个姓鞠的,叫鞠祥礼,在这成立小学。有一年级,有高小班。总共小40人。俺庄许保军也在里面教过,光教书,什么也不要的。鞠祥礼不久就南下了,再也没回来过。后来,还有许保军的内弟鲍可泉,也来村里教过书。接着,许保军就当徐桃区区长了……”

许秀兰从屋里拿出几个小马扎、小凳子,我们就在她家台阶下的阳光里坐下聊。

“鞠祥礼是个什么样的人呢?”

“鞠祥礼平常不讲话,瘦高,白面皮,他点子可多了,夜里经常不睡觉。他和竹墩钱霖在一块。”

这个人的模样倒和郇华民切近。

“有个叫郇华民的,你知道吗?”

“没有!俺庄最早来的,就是鞠祥礼!那时候地下党都不告诉人。许保军当区长了,老婆孩子还不告诉,到死没人知道他是干啥的。1940年村里不过500人。我1955年当兵回来在山左口邮政局工作,村里才不到780口人。村子小,人少,鞠祥礼全村人都知道。”

“村里有过私塾,‘人之初、性本善’,只念了几天。鞠祥礼在村里建了小学校,是第一次有学校,我8岁入的学,错不了!学校办到1943、1944年,后来没了。许保军一死,区长是高以清……”

许文文又找来许传庚,他是退休医生,曾任山左口医院院长,71岁,属虎,正在搜集资料编写中寨村史。他面皮红润、思路清晰:“当时在村里教书的,就是许保军。他是中寨村最早从事革命工作的,也是唯一出外读过书的人。那个年代,他干什么工作,家属儿女甚至整个中寨村都不知道。”

“1981年,徐州地区组织部来两个同志带着介绍信来到山左口落实许保军的政策,当时下大雨,我们村前温良河涨水,过不来人。他们被耽搁在山左口,问中寨村有没有在机关工作的?于是把我喊了去。我一进门,徐州两个人摆手,说太年轻,这个他不懂。我当时只有30多一点。我就坐在那办公室,雨哗哗地下,他们也行动不了。其中一个就问我:许保军你知道不?我说我知道。他说你怎知道的?我说我听老年人讲的。哦!那你简单跟我们介绍一下他家里现在的情况。我就说了,许保军家属还在,三个孩子,小闺女五六岁上死了,儿子和我一般大,小时候天天在一起铲青,二十岁多点得了淋巴瘤,也没了。只剩一个大闺女。他们就做了记录,说就按这青年说的,让我签字。不久就给鲍可英老人发补贴了。”

说着,他转脸问许秀兰:“现在一个月多少钱了?”

“1700多块了。”

“当年有个鲁南培养干部的培训班,许保军去参加过培训。许保军得的是肾病。战争年代太危险,一夜要换两三个地方睡觉。头半夜睡到2点,起来换个地方再睡,有时候跑得远,还没找到安全的地方天就亮了。条件差得很,吃没得吃,睡没处睡。虽说是徐桃区区长可没有办公地点,他人到哪里哪里就是徐桃区区委。当时徐桃区属郯城,区划很大,现在的山左口乡、双店镇、桃林镇、洪庄等,都是徐桃辖区。中寨小学在村里也搬过好几个地方,用的都是民房。”

“我们村里之前不知道许保军的情况。如果知道,鲍可英文革时不至于因地主出身戴高帽、挨批斗。也就是从那时,我开始留心村史,想写下一辈一辈的事情。

我们随许秀兰进屋拜访104岁的鲍可英。

“俺父亲1936年娶的俺娘,俺娘是南古寨的,比俺父亲大两岁,姥爷家是地主家庭,俺父亲经常要俺姥爷“放粮”给老百姓,后来当地老百姓都不肯斗俺姥爷。俺姥爷说,你父亲没过一天日子,干革命夜里来夜里走,进门有口茶有个煎饼就行。”许秀兰边走边说。

室内,鲍可英倚着被子坐在床上,床头墙上的挂式空调吹着暖风,老人长方脸面,面皮黄白,花白短发,虽104岁,听力尚好。

“俺父亲在的时候,他来家不?”许秀兰靠近母亲问。

“不来家。结婚3天他就走了,去海州中学了。回来我都不认识了!”

想想也是啊,旧时婚约,男女不得见面;新婚燕尔,新娘又不好意思看人。走得久了,回来可不是不认识了?

老人家想了一会儿又说:“不着家。不顾家。夜里来夜里去,我跟他生气。”

“你一人带着孩子在家,怕不怕?”笔者问。

“靠着邻居是本家,中间院墙也塌了,走过来走过去的,他们孩子也多,作着伴,不怕。”

“土匪把家里都烧了,娘家陪送的都烧了,只剩下一个大铜壶。那时候,还没有她。”老人指一下女儿,看笔者一眼,比划一个大铜壶的样子,笑了。往事淡远,说起来已经波澜不惊。

“土匪烧了房子,俺先是借屋住,后来重新盖了三间屋,还没捞到住,他要给区里搁粮食。”

“我一个人带三个孩子。他不着家,把家里地给村里兄弟们种,只要给我们够吃的粮食,别的什么都不要……”

老人的思维跳跃着,围绕着的,还是那个青春早逝的身影。

许文文又找来当年为中寨小学提供房屋的许明祥(已逝)的弟弟许同祥,老人家84岁,他慢慢回忆说:“学校就在俺家,在村子西南角。三间土墙筒子屋,后面开两个窗户。鬼子一个中队十几个人,还有伪军,住在桃林。只来过中寨一次,抓鞠祥礼的。当时鞠祥礼爬后院墙跑了。几个人跑的也说不清楚了。后来这个村子参加革命的多了。有许增礼,烈士;许继良,过长江了,后来在温州任职;许增良,在潍坊任职……”

“中寨小学的创建,不但在中寨洒下了革命的火种,也开启了农民子弟读书的风气。”许传庚目光深邃,“刚解放那会,山左口周边,中寨村是文化人最多的一个村。60年代村里中学毕业生有几十人,不得了的事情。”

我们用心倾听,历史的“老唱片”在慢慢回放。阳光真暖和,夕阳照着他们的脸,他们的脸上漾起金色的光彩……

天色渐晚,我们委托许传庚帮忙核实鞠祥礼是否就是郇华民,并留意周晓江等人是否有人能忆起。我们也承诺,把与中寨有关的史料发给他参考。萍水相逢的人们,因为一个共同的目标,有了约定。

去村后走走,各处已经不见一点土圩子的痕迹了。村后100米处是一大片杨柳苗圃,在碧绿的麦田中嫩绿着,苗圃边我们见到中寨沈姓始祖沈继培之墓,其碑文中有“清朝雍正八年(即1730年)黄河有一次大决口,黄水吞我寺庙,毁我族人房屋,粮田荡之无存……”句,与许传庚所言甚符。

路旁西侧30米是石砌沿河大堤,堤下河滩平旷,宽约40米,多植杨树。漫步河滩,此处沭河流向西南,河面平阔,临岸一艘废弃的水泥船泊在水中,让水面瞬间生动。对岸的河滩上,一群羊静静吃草。近岸缓缓起伏的草坡上是零星野生的杨柳,树冠皆碧绿圆润,远处也是高高的杨树,灰白色的枝桠密密层层,硕大的喜鹊窝高踞枝头,目力所及,十数个之多,颇增趣味。据正在河滩上刨地的村女所指:河对岸更远处,那矮矮的一片青色土坡,便是马陵山。

夕阳映染的马陵山秋色

清澈流淌的沭河水

此刻,青山隐隐,绿水迢迢,多少浩荡情怀,归于和平安宁。夕阳西下,河水反射着耀目的阳光,对岸起伏的草坡有了明暗光线的变化,静美得让人不忍离去。此刻,谁能想到这里也曾战火纷飞?也曾有无数热血青年愤然而起,踏上了保家卫国的道路?

而他们之中,有人离去,再也没有回来……

经进一步走访,确认1940年中寨小学学生共有31人,名单有中寨村19名,有南古寨村1名,有山左口村5名。

当年亲历者87岁的许聚祥,是掩护鞠祥礼等人的许保鲁之子。许保鲁系中寨村人,时任国民党山左口乡政府乡长,他既没有加入国民党也没有加入共产党,名为国民党乡长,实际为共产党服务。据许聚祥回忆,所有地下工作人员在他家吃住,全部用化名,没有一个用真名。郇华民化名鞠祥礼、周晓江化名许保卫、袁孟九化名侯耀亭。对仲华萱和张兆启,健在的人回忆说印象不深。当时‘文化服务站’即在许保鲁掩护下得以开展工作。教学地址确定是在许明祥家南过道宅三间;鞠祥礼与许明祥也是表兄弟称呼,是有意所为,因占用许明祥房屋,为掩人耳目称许明祥为表兄弟,恰好和许凤祥也是一个辈分,不乱。

“鞠祥礼(郇华民)的家人十多口一开始吃住在许凤祥家。许凤祥的父亲许保德是中寨村拥有土地最多的地主;许凤祥的母亲是竹墩钱聘卿的小女儿钱妙雯,也即郇华民的母亲钱妙贞最小的妹妹,生有两个儿子许凤祥和许玉祥。当时他们家带来的小孩很多,据说,郇华民的孩子小一点,郇华民哥哥、姐姐都被土匪杀了,他们的孩子大一点,也跟着,一共十几个,但在许凤祥家吃住不成问题。后来在后街,将一套独宅院的房子(三间堂屋,两间偏房,有碓、有磨,带一个大草园子)收拾一下,让郇华民的家人搬过去住了。郇华民几个走后,家里人又过了一两个月,回家过年了。”许传庚补充说。

许保军不但接受了鞠祥礼(郇华民)的革命思想,还为中寨小学上课,这一点,当年的学生多人有记忆。中寨村的办学历史就是从郇华民创建中寨小学开始。1940年中寨小学办到10月,郇华民离开后就停办了。1941年初学校移到山左口,也只坚持了一年。这样断断续续,1942年、1943年都开班时间不长,直到1945年抗日战争胜利,中寨小学复学,一直办了下去。2007年,由于一年级新生不够组班,学校撤并到山左口中心小学,再未复校。1977年 ,中寨还办了三届初中,学校叫“山左口中寨农村中学”。之后,也集中到山左口中学办学。

让笔者尤其感动的是,清明节前夕,许传庚找几位记得许保军的老人描述许保军容貌,请人为许保军画了像,又请许保军家族的老年人及许保军的女儿许秀兰辨认,到场的人都说画得很像。许传庚还向许保军的族人讲述许保军鲜为人知的革命历史以及当年来中寨的鞠祥礼其人其事,让村人记住许保军是中寨村的骄傲,中寨村是一座很早就有红色血液的村庄。许传庚将画像赠送许秀兰,许秀兰激动地说:“70多年没见着俺父亲了,现在又能看见他的像了!”

连云港市广播电视台FM90.2广播

每天15:30~16:00,20:00~20:30

《悦读阅美》栏目中将播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:

江树

扫二维码查看光明日报报道版面

最新评论