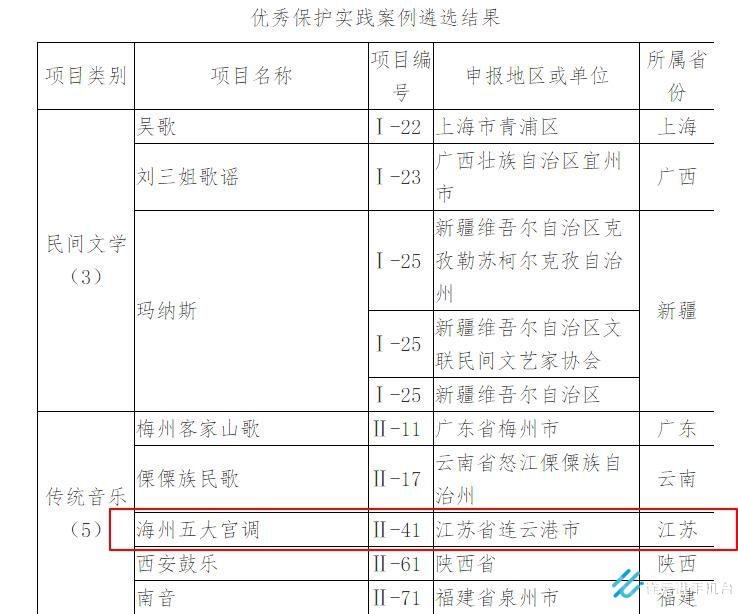

海州五大宫调入选全国“优秀保护实践案例”,全省仅三个项目入选!

2019年6月8日是我国“文化和自然遗产日”。非遗主会场活动由文化和旅游部、广东省人民政府共同主办,以“非遗保护,中国实践”为主题,文化和旅游部非遗司和有关单位在广州市发布50个国家级非遗代表性项目优秀实践案例,我市申报的国家级非遗项目海州五大宫调优秀保护实践案例入选。

据发布现场主持人介绍,近期,我国31个省、自治区、直辖市以及香港、澳门特别行政区共推荐了347个案例,涵盖我国非遗十大类别。经评审遴选出来的50个国家级非遗代表性项目优秀实践案例,包括民间文学类3个、传统音乐类5个、传统舞蹈类5个、传统戏剧类5个、曲艺类6个、传统体育、游艺与杂技类5个、传统美术类5个、传统技艺类8个、传统医药类3个、民俗类5个。

谈到海州五大宫调保护工作经验,该项目的保护单位相关负责人表示,海州五大宫调是流布在连云港市及周边地区的以[软平]、[叠落]、[鹂调]、[南调]和[波扬]为重要基本腔调的一种用曲牌连缀体来演唱故事的曲艺形式。自2006年5月20日列入第一批国家级非物质文化遗产名录以来,连云港市艺术研究所秉持“见人见物见生活”的理念,以“科学保护、提高能力、弘扬价值、发展振兴”为主要任务,大力实施海州五大宫调传承发展工程,不断完善保护制度,健全工作机制,推动传承实践更加活跃。

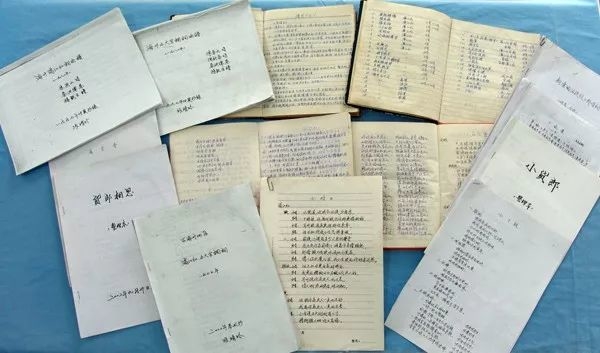

艺术研究所非常重视海州五大宫调的整理、保护及学术研究工作,2008年出版了《海州五大宫调》一书,总字数达120多万字,比20世纪九十年代编撰的《海州宫调牌子曲大成》、《中国曲艺音乐集成·江苏卷》更全面地收集海州五大宫调的资料;此外还收集了一批海州五大宫调珍贵的资料和实物,采录了民间海州五大宫调“玩友”录音近百小时,刻录、制作了相关光盘用于传承、宣传。

艺术研究所与连云港师专成立海州五大宫调研究所,召开了海州五大宫调研讨会;建立一批以刘长兰国家级代表性传承人牵头的“小曲堂”,形成了由剧团、民间小曲堂,及大、中小学校传承的体系;建立数字化管理平台,利用网络传媒,创建了我省首个数字化生态博物馆—海州五大宫调数字化生态博物馆,在市、县、区设置了8个数字化生态博物馆展示点,展示点集历史记忆、技艺传承、文化保护、社会传播等多种建设目标、使用功能和活动系统为一体,拓展了保护、传承和宣传新方式;实行师带徒的模式,目前各级代表性传承人已收徒十余人,培养了一批海州五大宫调新的演唱(奏)人员。

链接:

海州五大宫调分布区域北至赣榆,往南到淮安、盐阜地区,西到沂沭河边,流传面积约两万平方公里。海州五大调有着悠久的历史,和北宋诸宫调有着密切的联系,明代中叶风靡于江淮之间,广泛吸收了江淮民间小调。特别是到了清乾隆、嘉庆时期(1736--1820),曲调更趋委婉,唱腔更加多变,用词也变得高雅。海州五大宫调历史悠久,保存完整,一些明代的小曲如[寄生草]、[山坡羊]等,虽几经传衍但保存完整。一些演唱难度很高的集曲至今仍有人传唱。

最新评论