穿越83年的白衣之光:我不知道你们是谁,但我知道你们为了谁

他们是谁?

他们是南京大屠杀期间挺身而出的医护人员。他们在史料中少有记载但精神不断传承,或许没有人知道他们的名字。但他们的精神不灭。

他们是穿越83年的白衣之光!

前不久,江苏省广播电视总台通过多方线索,找寻到当年中国医护的后人。他们中,有的家庭三代医护,有的后代从事各行各业,但83年前面对危难守望相助的精神却成为家族永远的财富。

2020年12月,南京。

李文丽是江苏省南京市鼓楼区建宁路社区卫生服务中心的护士,从业已经29年。

“很普通的护士,加上我妈,我外婆,我们一家三代护士,这和我外婆在1937年的经历有关。”李文丽说。

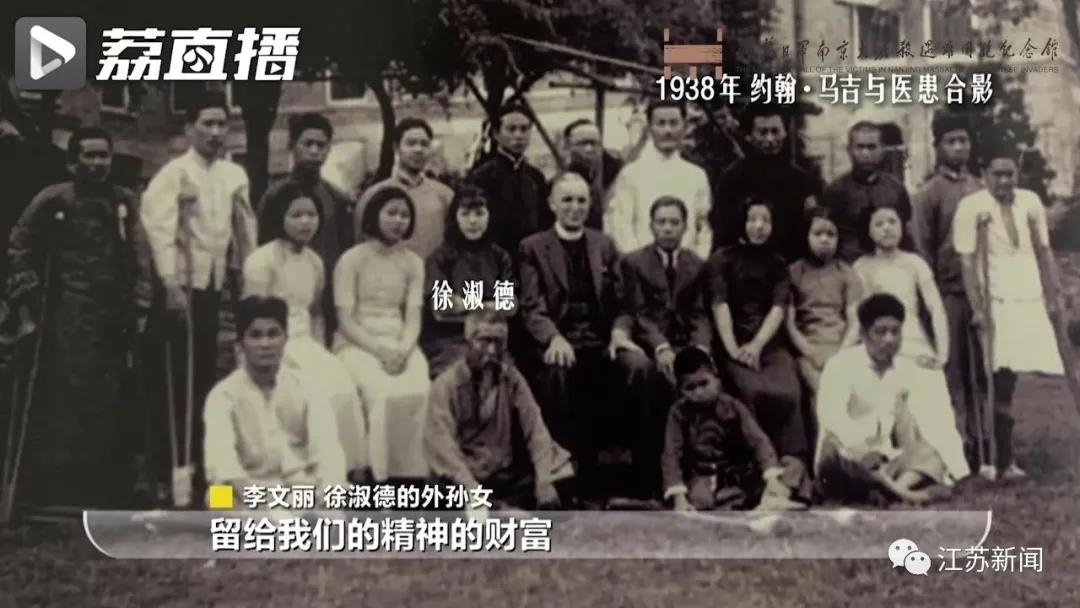

李文丽的外婆名叫徐淑德,李文丽说,自己很小的时候就经常听外婆提起,她和她的妹妹徐淑珍在1937年南京大屠杀期间当过护士。

△徐淑德和妹妹徐淑珍在金大附中(现金陵中学)难民收容所避难

“那种环境下,那么多难民,还有那些伤残的病人,惨到什么程度?我妈妈讲,日军一刀下去把小孩挑起来,然后甩着玩。我母亲和姨妈听说难民区急需要医生护士,就站出来了,她们本来在医院工作过,主要是包扎伤口,抢救病人。”徐淑德的女儿、李文丽的妈妈陈声仁回忆。

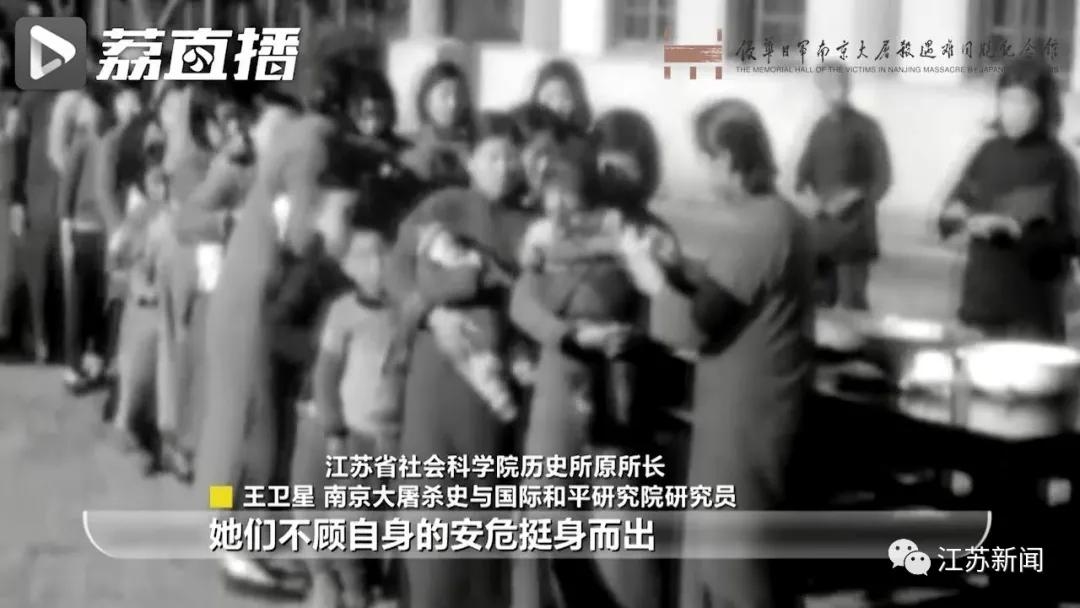

“当时日本士兵四处搜捕青年妇女,青年妇女的危险性非常大。在这样的一种环境下,她们不顾自身的安危挺身而出。”江苏省社会科学院历史所原所长、南京大屠杀史与国际和平研究院研究员王卫星说。

徐淑德后来与约翰·拉贝的秘书陈文书结为夫妻,一起救助难民。

“1938年1月,南京大屠杀的暴行仍然在持续。南京之外的医护人员,毅然决然不顾个人安危,从江阴,从芜湖来到了南京。”江苏省社会科学院历史所原所长 南京大屠杀史与国际和平研究院研究员王卫星介绍。

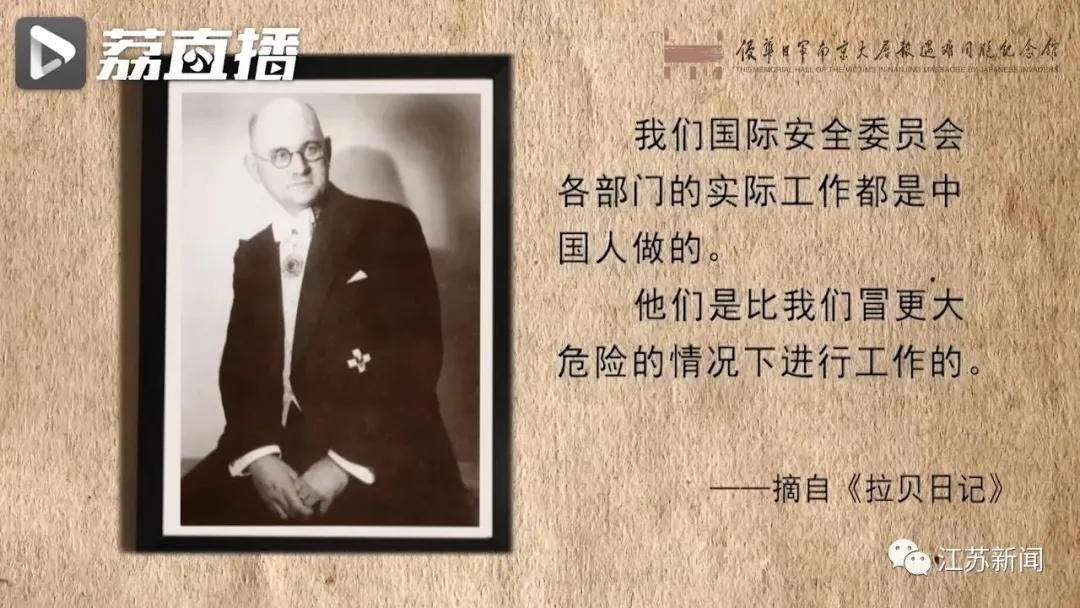

我们国际安全委员会各部门的实际工作都是中国人做的。他们是比我们冒更大危险的情况下进行工作的。——摘自《拉贝日记》

受徐淑德影响,女儿陈声仁、外孙女李文丽都成为一名护士。

“外婆教会了我们要心中有爱,勇于奉献,不计得失,我觉得我应该像外婆一样,有困难我就上。”李文丽说。

今年,李文丽和同事们在南京参加了抗疫,入户给居民进行解除隔离;6月,李文丽又在南京的集中隔离点负责咽拭子采样工作。

“当时6月北京的疫情出现反复,从车站、机场过来的人,我们要马上给他们进行采样,随时都要投入到战斗中。当时南京是30多摄氏度的天气,我们的防护服一穿就是4个多小时,但是危险关头我是不能退缩的,这是我们职业的要求,也是外婆留给我们的精神财富。”李文丽说。

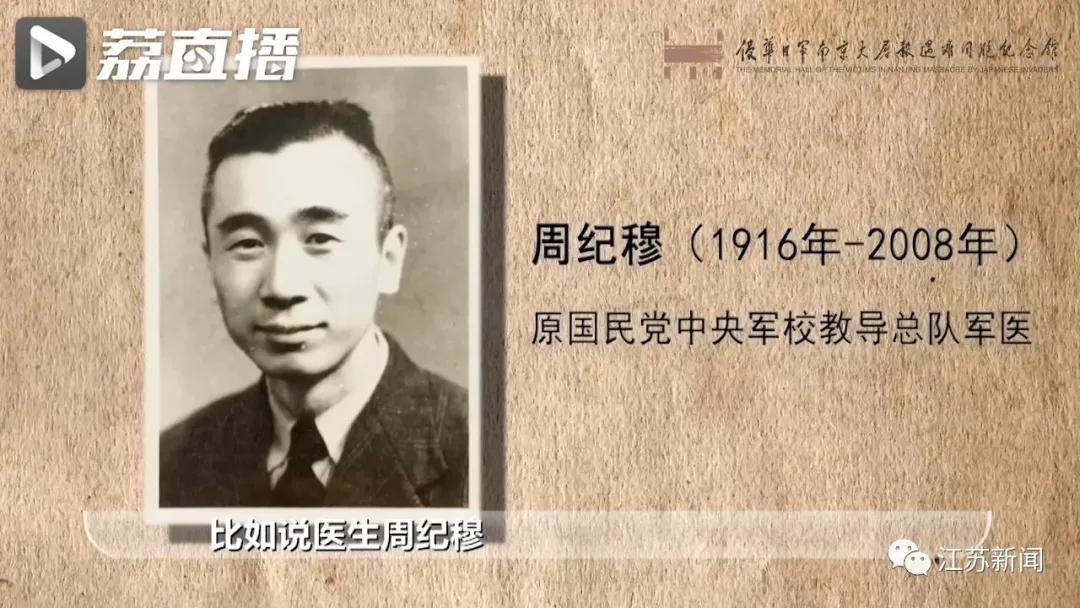

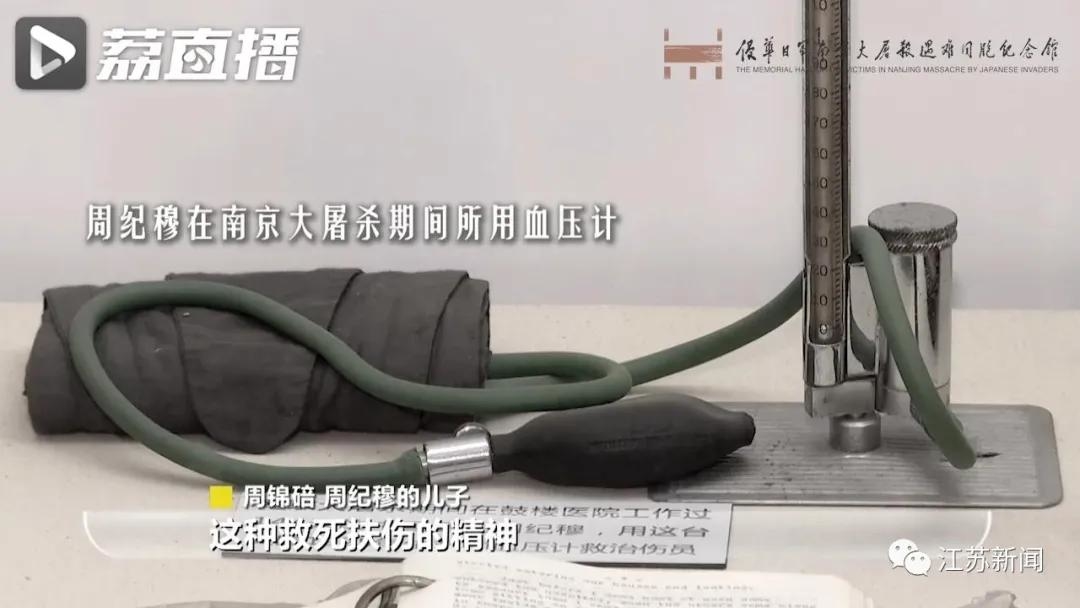

今天,很多人知道当时留在南京的唯一一位外科医生是威尔逊,但是还有许多中方医护,他们留下来的文字资料非常少,但同样发挥了非常重要的作用,比如医生周纪穆。

“威尔逊医生筹办难民医院正好缺人手,我毛遂自荐,介绍了我们三人的情况,一位杨药剂师,一位孙护士长,都是医务工作者……一个特殊的难民医院出现在人间炼狱般的南京。在难民医院,我度过了整整144天。”——摘自周纪穆回忆录

“父亲一直在战场上面抢救病人,他这时候肯定要站出来,这种救死扶伤的精神,是他们医生心中很牢固的一个信念。”周纪穆的儿子周锦碚说。

“人手实在太少,而伤病员大都是需要急救的危重病人。我们只能不分日班、夜班,也不分内科、外科,二十四小时不停地工作,几乎没有睡眠。”——摘自周纪穆回忆录

“我们很小的时候,他老是对我们说一句话,他说救人这件事情是最伟大的事情,让我也有了去从医的想法。”周纪穆的女儿周蓉梧说。

“现在我们的孩子们都在各行各业工作着,我们都以父亲作为医生不怕牺牲勇于奉献的精神教育他们。”周纪穆的儿子周锦碚说。

江苏省社会科学院历史所原所长 南京大屠杀史与国际和平研究院研究员王卫星说:“充分体现出守望相助的互助精神、救死扶伤的人道主义精神,为后人留下来非常宝贵的一种精神。”

12月,受侵华日军南京大屠杀遇难同胞纪念馆委托,记者请徐淑德后人、周纪穆后人辨认了马吉影像中医护的画面。

他们虽然没有找到亲人的影像,但却看到更多如父辈一样的白衣身影,坚定无畏。

明天,12月13日

第七个南京大屠杀死难者国家公祭日

谨以此文献给

在南京大屠杀期间

挺身而出的医护人员

也许

再也没有人知道他们的名字

但黑暗中托起生命的人性之光

永恒

12月13日晚

作为南京大屠杀中

医护后人的代表

徐淑德的后人将受邀参加烛光祭

——是邀请,更是致敬

他们的精神永远闪耀

最新评论