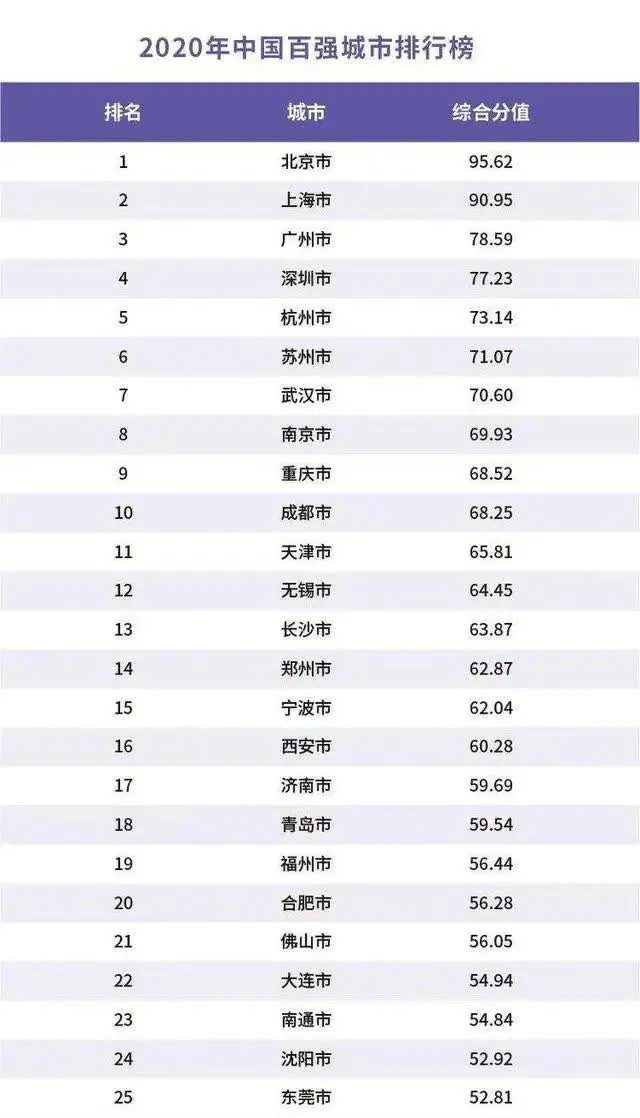

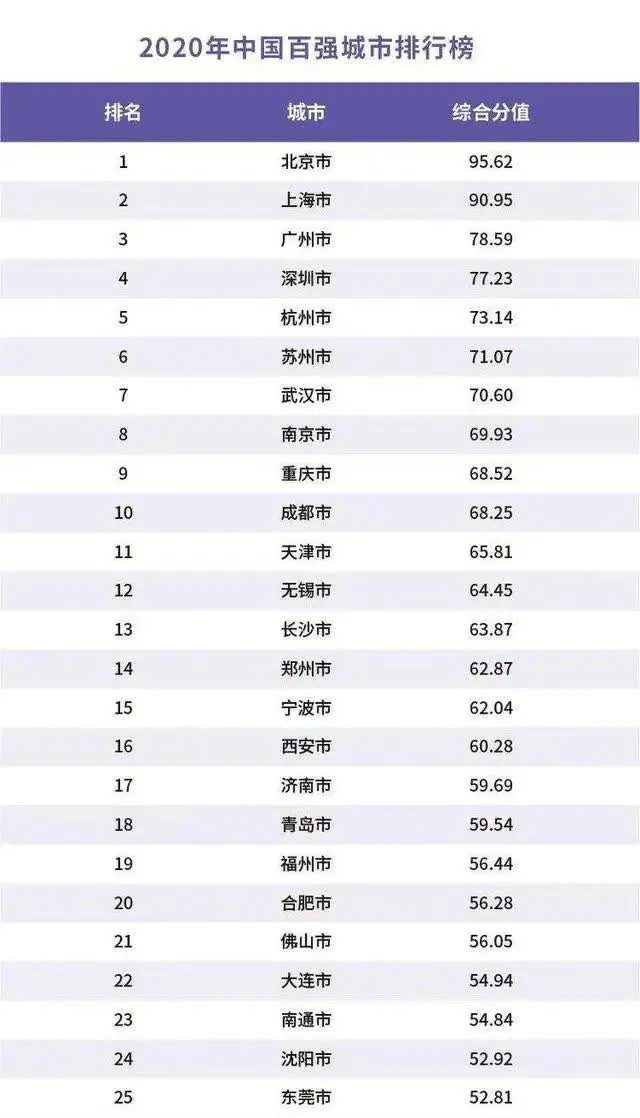

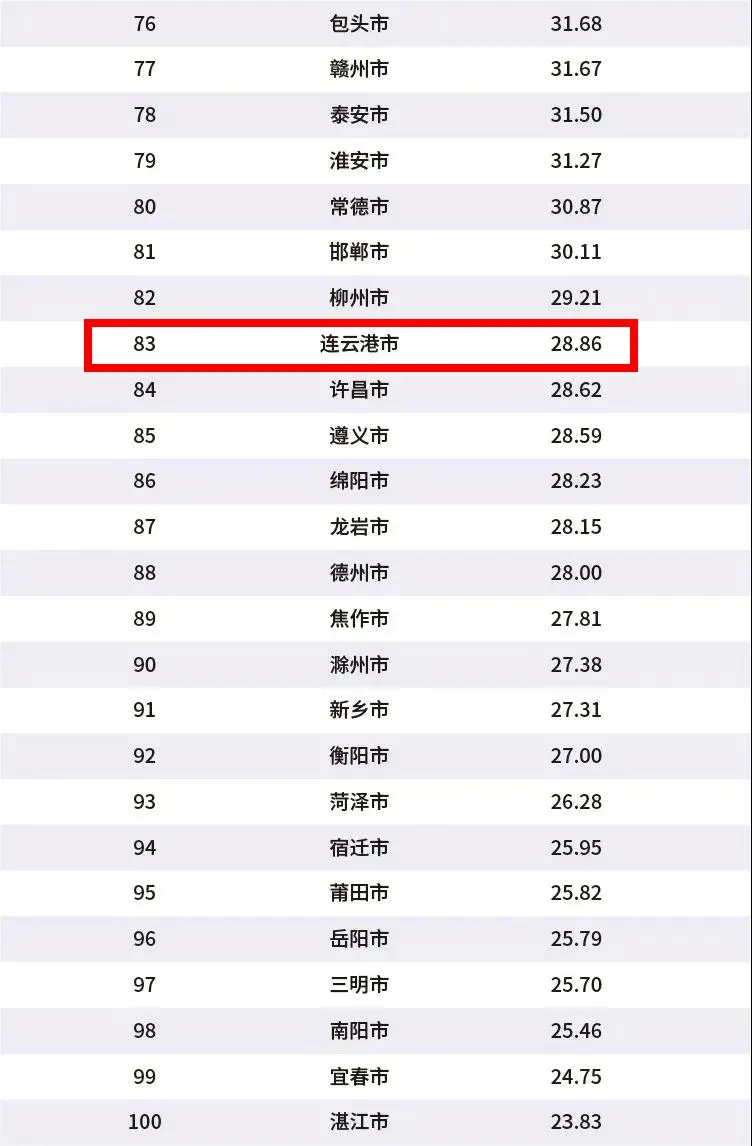

2020中国百强城市排行榜

出炉啦!

9月8日

华顿经济研究院编制的

“2020年中国百强城市排行榜”在上海发布

北京、上海、广州和深圳

连续六年稳居前四

在“2020年中国百强城市排行榜”上

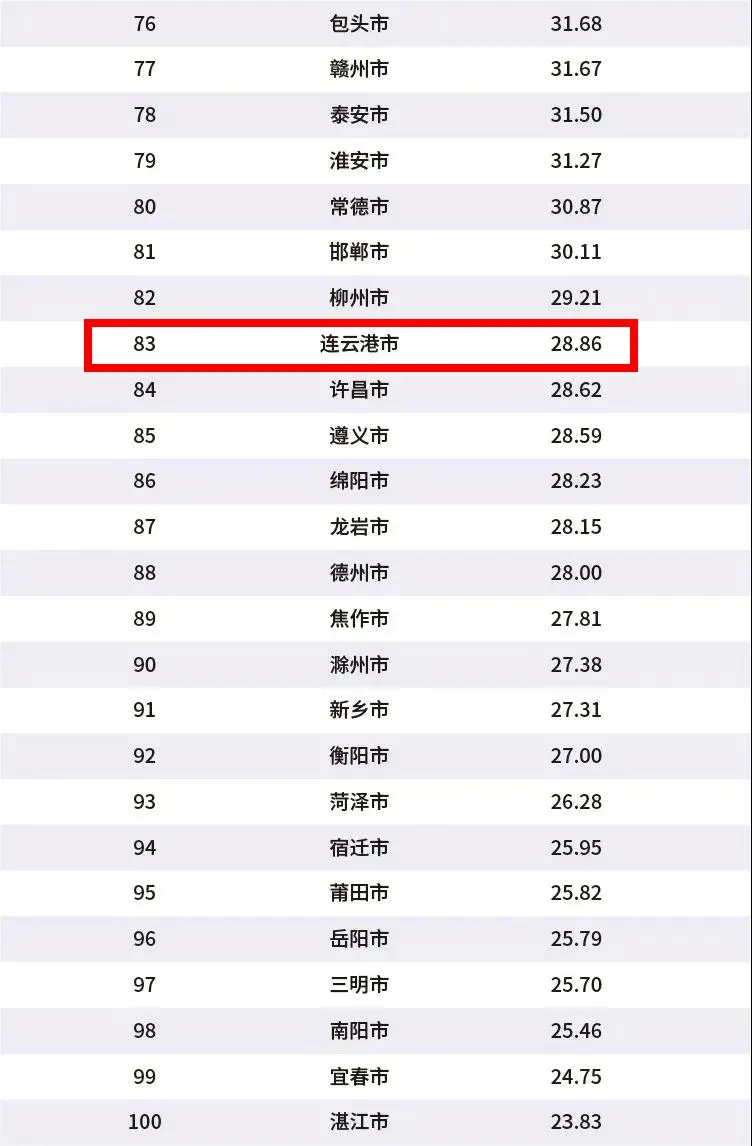

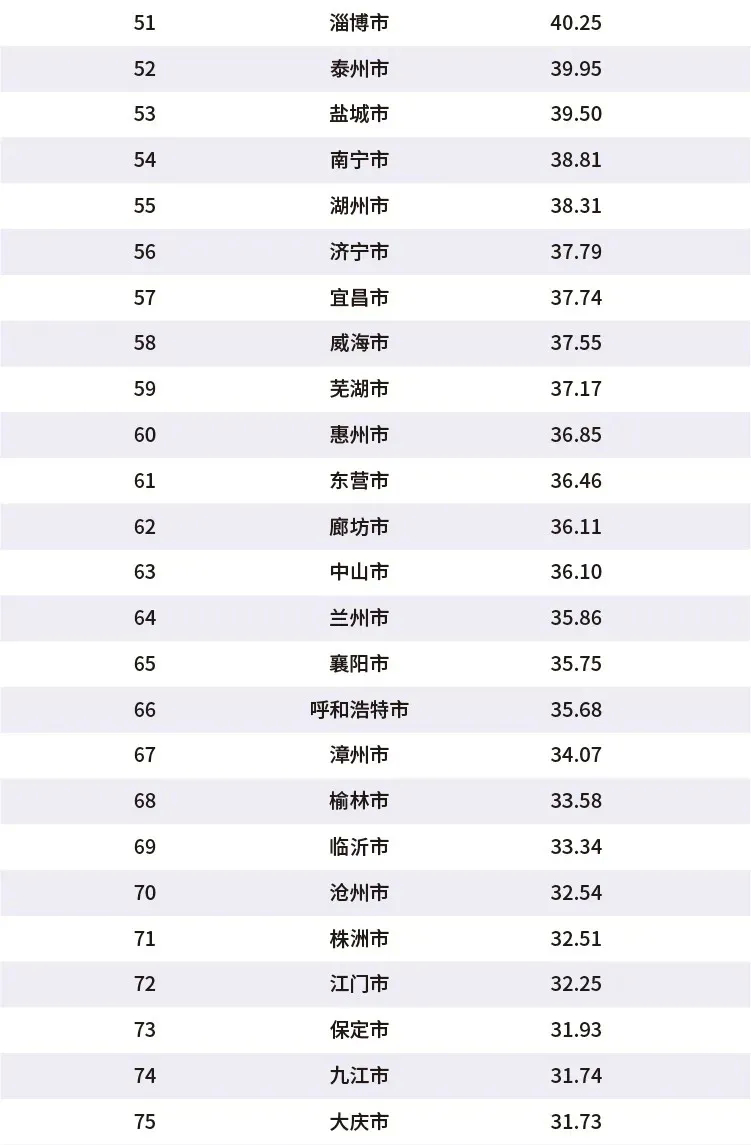

连云港

排名第83名!

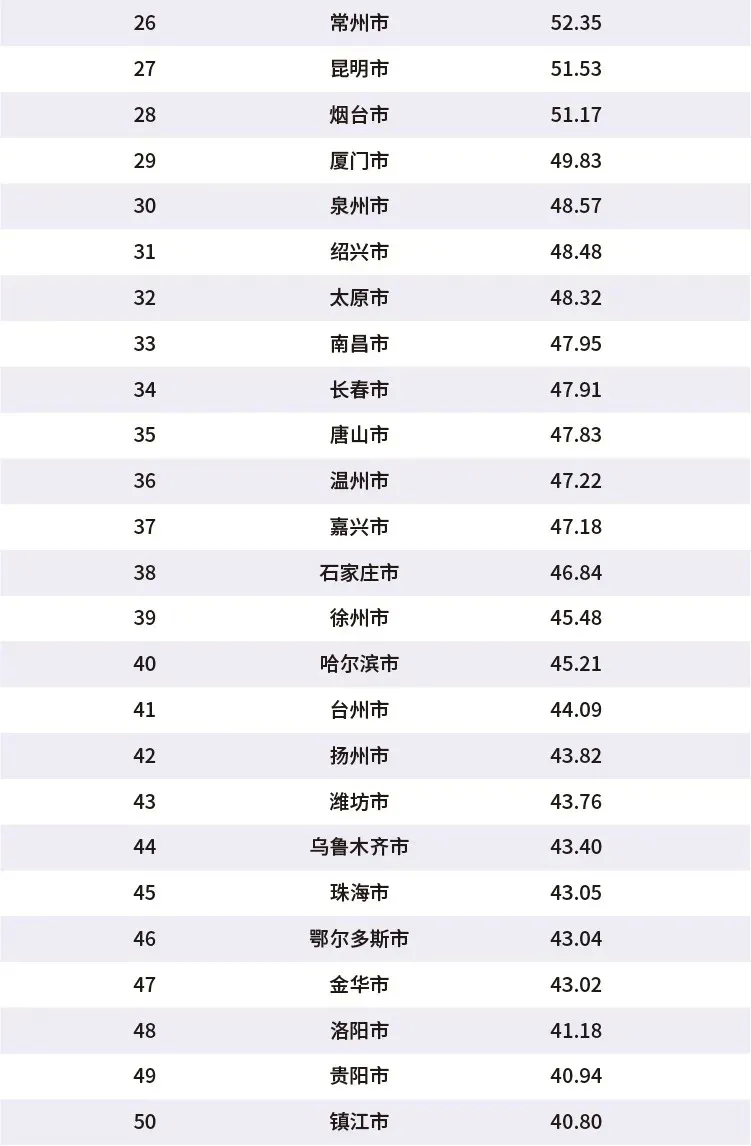

江苏13市全部进入百强

排名依次为:

苏州 第6名

南京 第8名

无锡 第12名

南通 第23名

常州 第26名

徐州 第39名

扬州 第42名

镇江 第50名

泰州 第52名

盐城 第53名

淮安 第79名

连云港 第83名

宿迁 第94名

问题来了

“中国百强城市排行榜”

到底是啥?

“中国百强城市排行榜”自2015年发布以来,至今已连续发布六年。该榜单以GDP总量排名前110位的城市作为入围城市,再根据硬经济指标(占比61.8%)和软经济指标(占比38.2%)的综合得分进行排序。硬经济指标由GDP、居民储蓄和财政收入组成,软经济指标由环境、科教、文化、卫生组成。各指标得分均按其总量(占比61.8%)和人均量(占比38.2%)综合而成。按照GDP总量确定入围名单倡导城市不断做大,考量人均量倡导城市不断做强,加入软经济指标则是倡导城市不断做优,“做大做强做优”体现了“五个文明建设”和“五大发展理念”的导向和激励,可以更全面、科学地衡量城市在经济、社会、科教、文化和生态等方面的综合发展水平。发布会上

华顿经济研究院秘书长段小光

对“2020年中国百强城市排行榜”进行了

具体解读

↓↓↓

(上下滑动看详细)

百强城市是中国经济的主战场

2019年全国GDP总量为99.08万亿元,百强城市GDP总量为69.58万亿元,此次上榜的百强城市的GDP总量占全国GDP总量的70.23%,占比同去年73.87%相比下滑约3.6个百分点,但百强城市依然是中国经济的主战场。当前中国经济下行压力较大,其重要原因之一是百强城市的硬经济下滑明显,因此未来提升百强城市的经济实力是振兴中国经济的核心发力点,特别是位居前列的百强城市,如前十、前二十等位次城市,其经济实力在全国经济中居于举足轻重地位,并具有强大的辐射带动能力,在今后的发展方向上具有主导决定性作用。

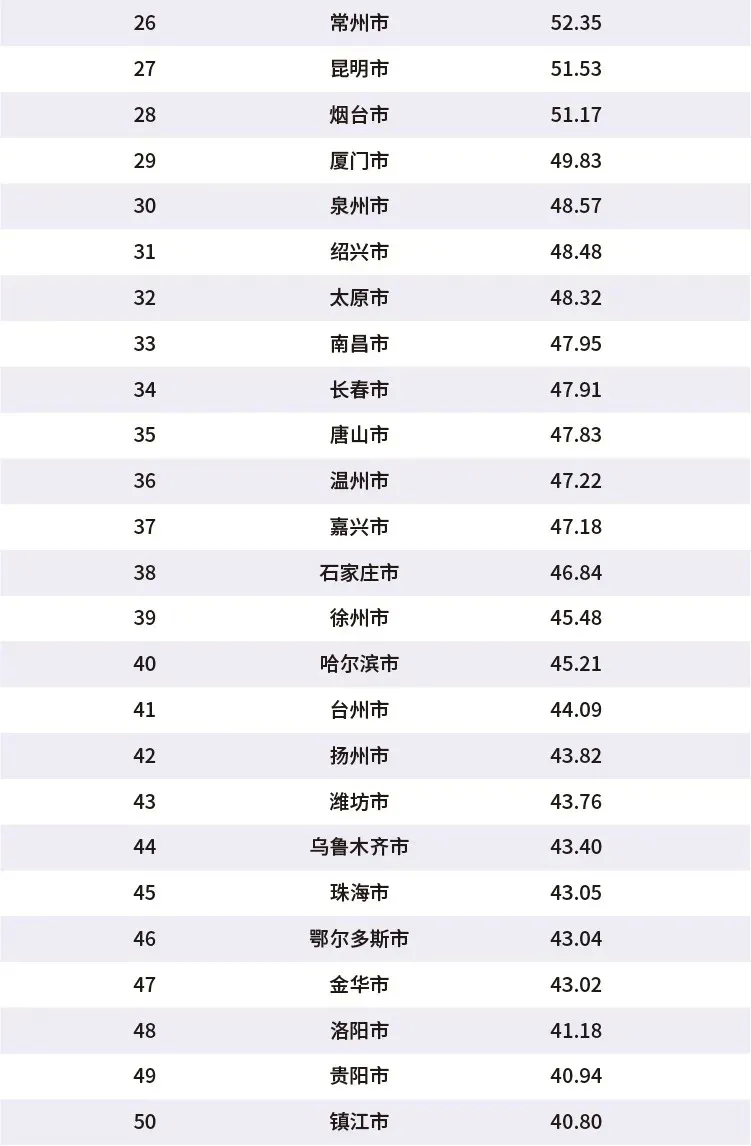

十强城市:层次分明,竞争激烈

在“2020年中国百强城市排行榜”上,北京、上海、广州和深圳连续六年稳居前四,综合实力最强。北京、上海与广州、深圳均为榜单前四城市,仍存在一定的差距。其次是杭州和苏州,位居第五和第六位,第七至第十位的城市依次是武汉、南京、重庆和成都。重庆重返前十,武汉是中部地区唯一跻身前十强的城市,西部地区有重庆、成都两市进入前十强。从南北格局看,前十城市中,南方占据 9 座,北方只有北京一市。第一层次:从榜单前十强来看,北京(95.62分)和上海(90.95分)综合得分都在90分以上,显然是居于最高或第一层次。在硬经济方面,上海与北京的经济水平相差不大,但北京作为首都城市,资源优势明显,软经济实力强劲,尤其是在环境、科教和卫生方面均显著高于上海。第二层次:广州(78.59)和深圳(77.23)从综合得分来看,两者分值相差较小,属于同一层次城市,但与北京和上海仍存在12分之多的差距。深圳经济实力高于广州,但在软经济实力方面与广州差距较大,尤其是在科教与医疗卫生方面差距明显,深圳软经济水平排名第 20 位,是前十强城市中排名最低的城市,与其经济“第三城”的地位不相匹配。

第三层次:第五和第六位的杭州(73.14分)和苏州(71.07分)综合得分在72分左右。苏州经济实力高于杭州,是经济“第五城”,而杭州作为省会城市,拥有较为丰富和完善的科教、文化和医疗资源,因此杭州的软经济水平高于苏州,苏州软经济与其经济地位不匹配。第四层次:其它70分左右的城市涵盖了第七至第十位的城市依次是武汉(70.60)、南京(69.93)、重庆(68.52)和成都(68.25),这四个城市得分不相上下,竞争激烈。

软硬经济要协调发展

前十强城市中有8个城市的软硬经济发展较为均衡,前十强中有9个是副省级以上城市,因此科教、文化、卫生等软经济资源配置丰富。在百强榜单中,还有较大部分城市在硬经济和软经济的实力不相均衡,相差较大。

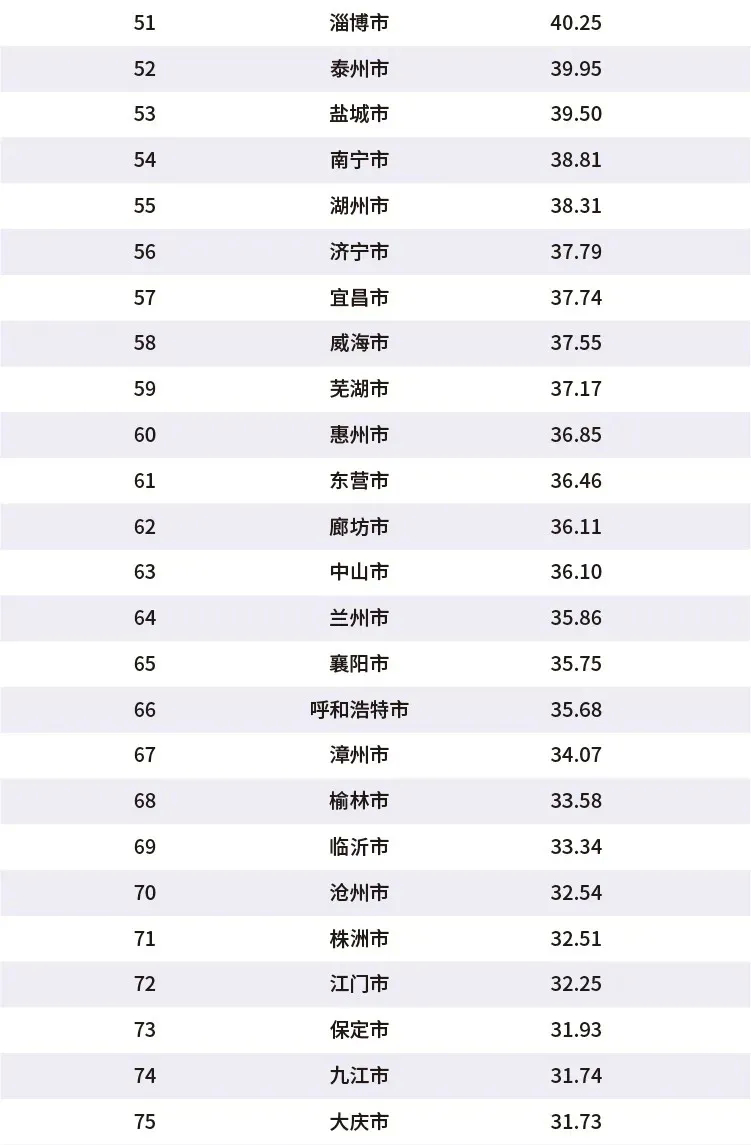

深圳和苏州在硬经济中位列第3和第5位,而在软经济中,分别位列第20位和18位。深圳在普通高等院校数、专任教师数及医院数方面需要进一步提升。苏州硬经济是第五城,软经济位列第18位;无锡硬经济位列第十位,而其软经济位于第23位,因此苏州和无锡在经济发展的同时,需要加强对软经济的协同发展,尤其在科教和卫生领域。西安作为省会城市,软经济排名第7位,而其硬经济位列第22位,因此西安对于硬经济的发展需大力加强。

在百强榜单中,软硬经济排名相差较大的还有鄂尔多斯、榆林、泰州、宁波、哈尔滨和赣州。鄂尔多斯、榆林、泰州硬经济分值均在百强榜单中前50强,而其软经济均在90名之后。其中榆林需在环境方面进一步提升,鄂尔多斯和泰州在科教和卫生方面仍需提高。宁波在全国硬经济中排名第9位,而软经济排名第34位,其因软经济分值落后导致综合排名下滑。

哈尔滨和赣州在软经济方面表现突出,其中哈尔滨软经济排名最高,位于第14位,但因GDP和财政分值下滑,导致了硬经济和软经济排名不平衡的状况,哈尔滨需要大力发展硬经济。赣州综合排名连续三年上升,但赣州的软经济和硬经济水平差距较大,未来赣州可在加强城市综合文明建设的同时,合理规划和布局产业结构,寻找带动当地经济增长的新动能,提升经济实力,实现全面综合协调的高质量发展蓝图。

区域分布:由东向西呈阶梯式分布

东部地区上榜城市60个,中部地区上榜25个,西部地区上榜15个,呈现出由东向西阶梯式下降的格局。三大经济圈中百强城市高度集聚,长三角地区上榜城市25个、珠三角地区8个、京津冀地区8个,三者合计上榜41个。尤为引人注目的是,长三角有上海、杭州、苏州和南京四座城市跻身前十阵营,珠三角地区有两个城市位列前十,京津冀地区仅有一个城市上榜前十。由此可见,长三角是我国最有影响力和经济最发达区域,为全国经济增长作出了巨大的贡献。

两江两东再领风骚,闽赣皖进步显著

按省份划分,江苏、山东、浙江和广东四省上榜城市数量排名前四。其中,江苏上榜城市13个;山东上榜数量12个,位列第二;广东(9个)和浙江(8个)排名第三和第四。今年江苏省表现突出,苏州市和南京市位列前十,需特别指出的是,江苏发展最为均衡,所有13个地级市全部上榜,是全国唯一地级市全部上榜的省份。无锡在经济方面表现出色,综合排位上升至第12位,其硬经济、GDP总量和人均GDP分别在榜单中排名前十。浙江8个上榜城市排名普遍靠前,上榜城市综合排名均在前55阵营。

福建省表现亮眼,福州、厦门、泉州、漳州位次均较去年上升,同时新晋3家百强城市,分别是龙岩、莆田和三明。此外,安徽和江西虽上榜城市不多,但进步显著。安徽上榜的两座城市合肥和芜湖排名显著上升,且新晋1家百强城市滁州(第90位);江西省不仅连续三年有新上榜城市,且所有上榜城市位次均有所提升,表明江西综合实力不断增强,今年江西新上榜城市为宜春,排名第99位,上年上榜城市是九江,今年排名第74位。

中部地区河南上榜城市最多,有6座百强城市;其次是湖南,有5座城市上榜,江西和安徽各有4座和3座城市上榜。

西部地区上榜的15个城市中,省会城市有5个(成都、西安、昆明、贵阳、兰州),直辖市1个(重庆),自治区首府3个(乌鲁木齐、南宁、呼和浩特),其余6个为地级市,表明西部地区多以单个中心城市为主,导致省内区域经济悬殊较大。

会上

华顿经济研究院还同时发布了

硬经济、软经济、居民储蓄、

财政收入、人均GDP等

五个单项的十大城市榜单

硬经济分值最高的十大城市

北京(95.82)、上海(95.57)

深圳(88.28)、广州(78.50)

苏州(77.41)、杭州(73.63)

南京(70.42)、武汉(69.30)

宁波(68.25)、无锡(67.99)

软经济分值最高的十大城市

北京(95.29)、上海(83.48)

广州(78.74)、武汉(72.70)

杭州(72.34)、重庆(70.78)

西安(70.60)、成都(69.97)

南京(69.13)、长沙(68.30)

居民储蓄分值最高的十大城市

北京(100.00)、上海(93.06)

广州(80.90)、深圳(79.06)

杭州(72.81)、成都(72.78)

重庆(68.76)、天津(68.34)

苏州(68.04)、宁波(66.37)

财政收入分值最高的十大城市

上海(100.00)、北京(95.77)

深圳(89.90)、苏州(78.07)

天津(75.41)、杭州(75.14)

宁波(74.01)、南京(71.65)

武汉(67.72)、无锡(66.80)

人均GDP最高的十大城市

深圳(20.3万元)、无锡(18.0万元)

苏州(17.9万元)、珠海(17.6万元)

鄂尔多斯(17.3万元)、南京(16.6万元)

北京(16.4万元)、上海(15.7万元)

广州(15.64万元)、常州(15.63万元)

备注:

1.“2020年中国百强城市排行榜”由华顿经济研究院设计、编制。

2.本排行榜以地级及以上城市为统计对象,以其中GDP总量排名前110位的城市作为入围城市,根据其硬经济指标(权重0.618)和软经济指标(权重0.382)分值计算其综合得分,以此排序推出“2020年中国百强城市排行榜”。硬经济指标由GDP、储蓄和财政收入三项组成,软经济指标由环境、科教、文化和卫生四项组成。各单项指标由其总量和人均量综合而成。

3.原始数据来源于《中国城市统计年鉴》及相关省市统计年鉴和统计公报。

编辑丨刘敏

审核丨段潇

最新评论