【城市档案:追寻城市的记忆】楼“望”港城新视听

如今,随着电子设备的兴起,网络的发展,广播和电视已经让出了C位,和网络媒体平分秋色。对于80后90后的人来说,陪伴成长的除了大院里的小伙伴,就是家里的收音机和电视机,而当时的广播电视台是城市的地标,也是无数人心中向往的地方。今天,随着我们的广播电视大楼的变化,看看我们港城广播电视的发展新变化吧。

连云港广播电台发轫于20世纪50年代,当时叫新海连市广播收音站,直到1961年,新海连市进行了更名,新海连人民广播电台改名为连云港人民广播电台。广播站成立之初,是一栋两层小楼,位于现在的民主路上。

杨骁:我现在手里拿的照片是 “民主路原文化馆广播站旧址”,是我们连云港广播电视台的最初的地址,当年广播的声音都是从这里发出,送到听众的耳边,如今的民主路已经翻新重建,原来的位置已经难以寻访到踪影了。其实在1978年的时候,广播大楼已经搬到了解放路上,使用了新建的广播大楼。

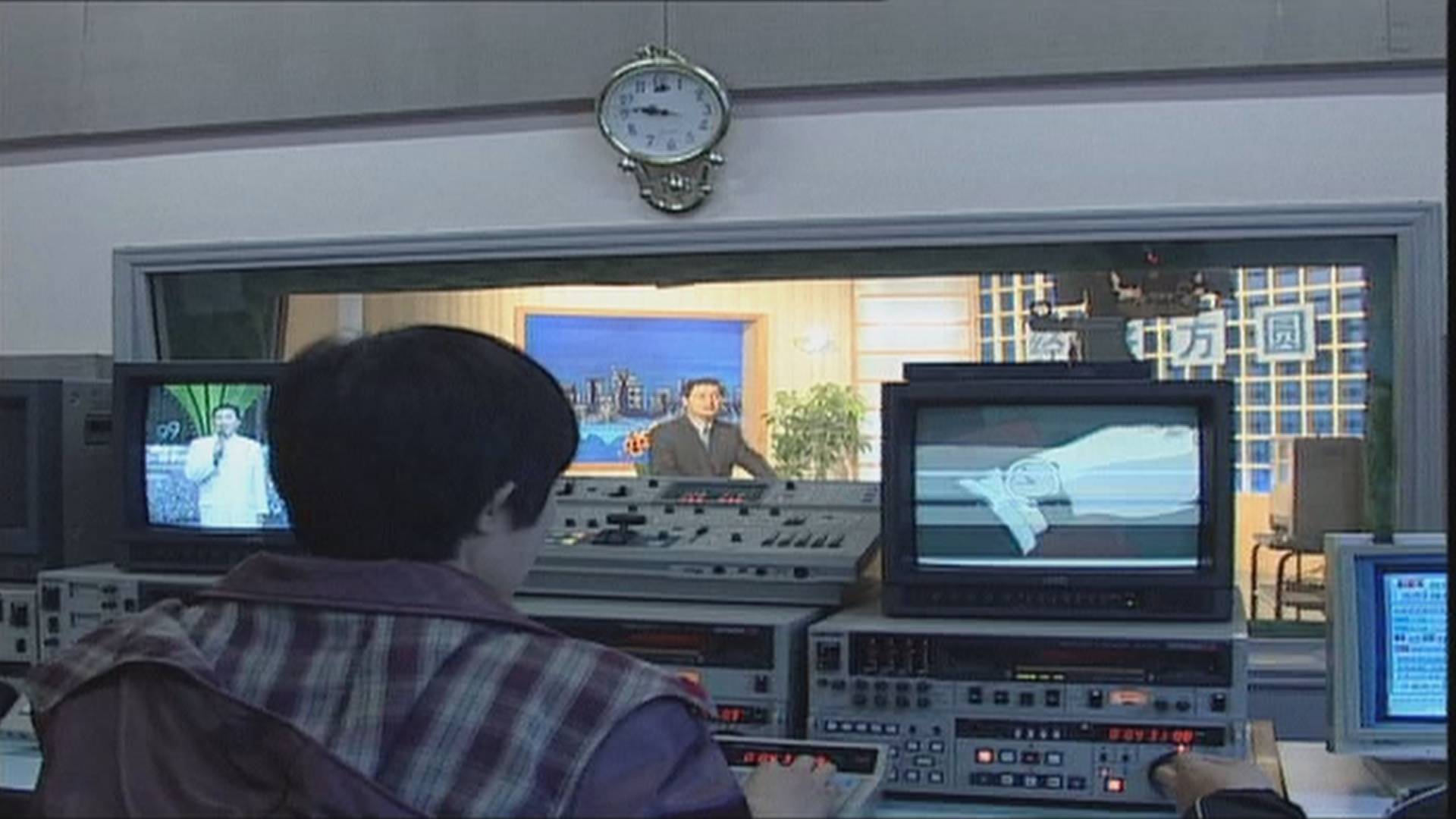

广播的声音传递港城的每个角落,陪伴了很多人成长。而到了80年代,电视机成为很多家庭的必需品,电视媒体迅速发展,回家看电视成了很多人每天必做的一件事情。1985年5月1日,连云港电视台成立并有了呼号,港城人有了自己的电视节目,而在光鲜的屏幕背后,录制节目的环境是非常简易的,节目制作的设备也很有局限性。在电视台工作已30余的职工魏育林介绍,每一个看似简单的制作步骤,其实非常繁琐。

魏育林:当时我们没有字幕机,我们为了适应节目制作的需要,我们当时,比如说专题还有广告一些文字信息,主要是通过美工用毛笔在白纸上写好以后,再通过摄像机通过特技台抠像,抠好以后再通过特级台加工。

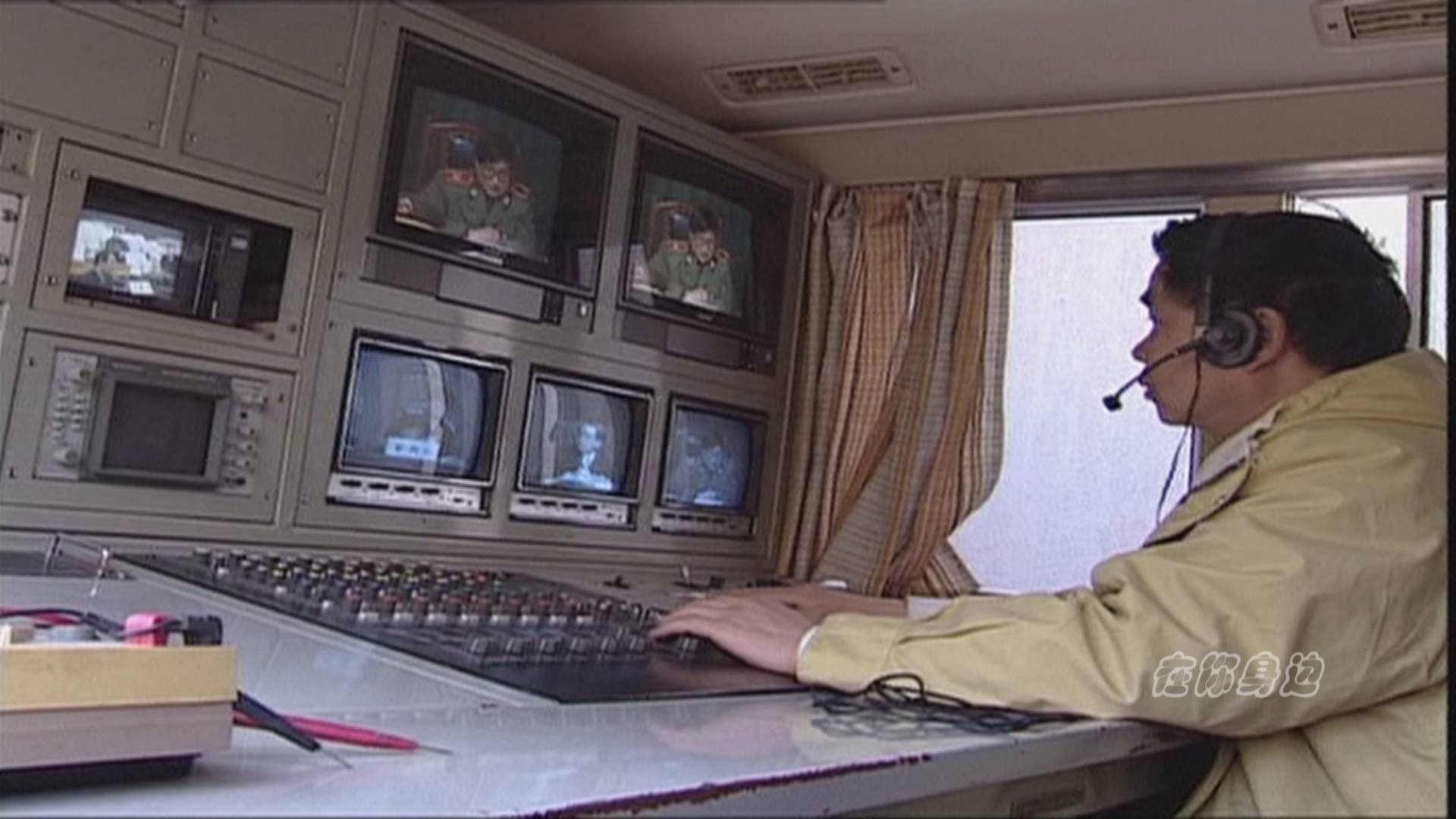

当时电视台没有没有先进电子传输设备,节目录制完后,需将素材送到锦屏山和孔望山的两个发射台。当时人手不够,很多编辑记者都亲身参与过“送素材上山”。虽然条件艰苦,但是让电视人很有成就感,那时候,连云港新闻的收视率不亚于央视的《新闻联播》,成了港城人了解政治、经济大事的重要窗口;播出的电视剧还出现了万人空巷的局面,创造了今天都无法比拟的超高收视率。

昌东明:那个时候我们对广播电视的热情,那是真的可能相当于现在的年轻人对待互联网的一个热情,我们对广播电视的热爱,我们对广播电视的这种追求。

1996年,广播和电视都搬到了解放西路221号,一座14层的高楼上,这栋高楼一时成为港城一大亮点。在新的办公楼里,广播和电视节目的制作设备也得到了提升和改善。当年的《东方女孩》、《行风热线》、《港城日历》、《点歌台》、《红帆船》等节目,可以说是家喻户晓。

昌东明:那个新大楼在当时是差不多举全市之力建的大楼,广播电视大楼的建成以后,那是当时我们连云港市的城市地标,毫无疑问的是我们城市地标,也是新浦地区一个最高建筑。

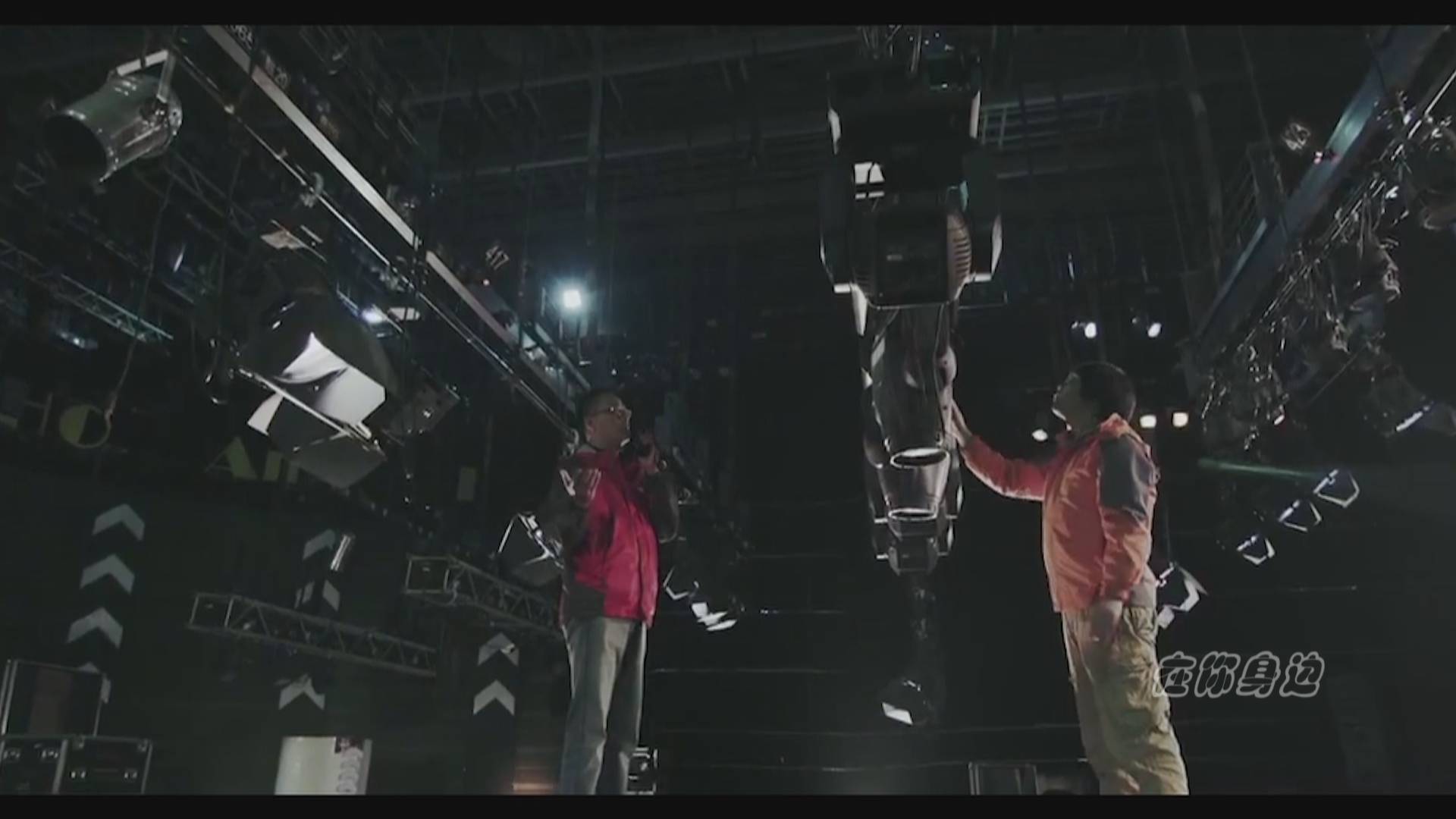

当媒体进入了全媒体矩阵时代,我市的广播和电视节目从单一的新闻播报,慢慢演变为集各种时政民生新闻、文艺娱乐节目等为一体的多业态综合媒体平台,以满足港城人的精神文化生活。与此同时,节目制作的设施设备再一次得到了提升,港城的电视从标清跨入了高清。

时光荏苒,我市广播电视事业发展从无到有,从小到大,从小楼到高楼,已经走过了70个年头。在当今融媒体时代,广播电视工作者依然坚守初心,立足本土服务港城,在新闻报道中把握时代脉搏,彰显公平正义,记录社会点滴,镌刻出担当和责任。

昌东明:现在的广播影视城仍然是我们的一个城市地标,也是我们花果山大道上一个景观大道上的重要的景点建筑。任何一个时期,广播电视对一个城市来讲,都处在一个非常重要的位置上,不管从城市景观角度还是从社会经济学发展角度,还是从人文的角度看,广播电视都是一个城市的文化的一部分。

编辑丨张艳

审核丨段潇

来源丨公共频道

最新评论