《海州文旅之声》| 第二十五期

2023-02-25 20:28:26

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品味文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

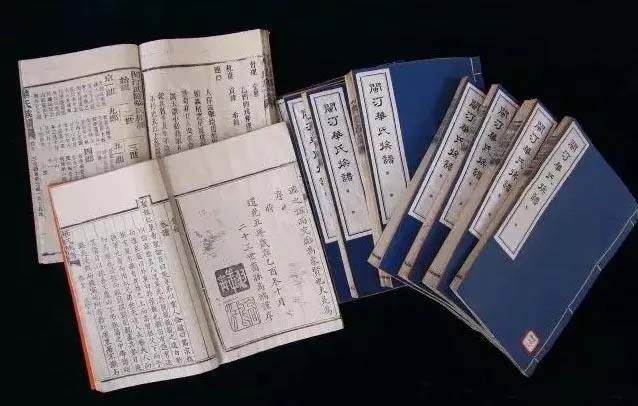

家谱是中国五千年文明史中最具有平民特色的文献。现代社会大流动、大融合的状态下,地域限制、宗亲关系都在趋于淡化,年轻人已经不太在意这种形式上的传承,但家谱在承继人文传统、记录历史脉络等方面依然有不可忽视的价值。

家谱

崔月明

家谱,又叫“族谱”“宗谱”“家乘”“谱牒”,是一种专门记载宗族繁衍、世系分布、祖宗家训、族人事迹等内容的书。海州民间有修家谱的习俗,过去,几乎是家家有谱。

有的比较简单,薄薄的一小册,只记载本族的世系概况及族人之间的血缘关系;有的大户人家谱牒有几十册,体系周密而又完整,分序例、渊源、谱图、谱表、家训、移驻、宗祠、墓图、恩荣等诸篇,世统传承,记述详实。真可谓见谱知世次,持谱识宗支。

现代很少有人去新建家谱,从我现在所收集到的资料看,全部是“续家谱”,即原先有家谱,后人不断按世系补叙纳入,少的现有二十多世,多的已达一百九十世。

海州民间修谱有许多规矩,一般是三十年一小修,六十年一大修。如果年久不修,老者作古,祖迹难以考查,有谱难续,那么这一族人会被看作不孝,庄邻都瞧不起。每次修谱,尤其是大修之后,族中每户人家都要出资,用于刊刻。早时还并不是每家一份,只按支派数刊印,印好后由各支中有威望的人家保存。如家族中有宗祠,则用精致木盒装好放在宗祠的祖先堂,为全族人的共同财产,视为传家宝。四时八节或是各家遇到红白喜事,宗谱如同祖宗所在,与木主同受香火和祭拜。

祠中宗谱,平时由看祠人精心护管,每天清晨都轻掸一次盒上的灰尘。没有族长同意,什么人都不能轻意翻动,更不能随便拿出大门。如果本庄族人需要查阅,经族长批准,只能由该户人家的家主在祠中请看。事先应洗净双手,点燃祖先堂供桌上的香火,跪叩三个头,说明请看的理由,然后用双手恭敬地捧出,细心翻阅,不得污秽弄脏。外庄同族,在祠中看和同庄族人规矩一样,如要借回去,则要燃放鞭炮,用花轿迎送。出卖宗谱者,其支派往上三世祖都将被逐出宗祠,子孙也永远不得入谱。

一般各个家族,每年都要举行盛大的祭祖活动,其中有一项最重要的仪式,就是由族长重申家规、家训、家范、家戒、家传等。海州有句俗话:各有各的家规。各姓宗谱的家规等内容不完全相同,但其实质还是一致的,即为一套用宗法礼教制订的本家族成员的行为规范,以维护家族的统一和促进家族的繁荣,总的来说,还是有积极意义的。

各姓宗谱都有着本族的宗法原则和统一规范,如入谱年龄,有的定为七岁,有的定为十二岁,还有的定为成年之后。多数规定女孩不入谱,也有的允许女孩入谱,但只记嫁往某(姓)门,不作详述。对于修谱的要求,虽是“八要”“十要”“十二要”不等,但是其核心内容基本差不多,如勤修、明本、稽考、辨源、无冒、求实、无谬等。

海州民间宗谱,内容有多有少,形式有繁有简,但有一点却是非常的相似,即“谱禁”中都明确规定:“欺宗灭祖、忤逆不孝、殴亲致死者不入谱。奸生、妓生、赘婚、甥嗣舅、侄嗣姑者不入谱。反叛不法、大逆不道、刑犯大辟、为贼为盗者不入谱。娼优及三姑(尼姑、道姑、卦姑)六婆(牙婆、媒婆、巫婆、虔婆、药婆、稳婆)不入谱。甘为下流之人,没志没血者不入谱”。即使已经入谱而犯戒的人,也要“剥去排行座号,全族人皆不与来往”。

锅屋是什么?年轻人基本上是不知道了,年纪稍大的也只在儿时的记忆中能搜寻到片断的画面。锅屋就是现代的厨房,而相比之下,偶尔会从老一辈人口中听到的“锅屋”这个名称,凝聚了光阴的沉淀,在过去的岁月里承载了太多家庭的温暖、生活的幸福。

作者:韩世泳

过去,海州一带民居都是平房组成的三合院或四合院,都有两至三道庭院。除大户人家独居一宅外,一般一个宅院都住好几户人家。不管住几家,院内都必有一两间屋(多用偏房)作为锅屋。这个锅屋可不是单纯存放锅的地方,而是做饭的地方,大多都是同院人家共用的。各家各据一面,或支低灶锅,或砌高灶锅。支低灶锅比较简单,自己用黄泥或根据需要到街口买两三个不同规格的锅腔,放上锅,有序排放好,旁边搭块板或放条凳子,放放油盐及必用炊具即可。所谓高灶锅就是用砖石或土垒砌成锅台,放锅的灶台分两层,上层烧火,草灰落到下边。灶膛后砌有烟囱,台面上放油盐及必用灶具。锅屋里还放着水缸。因为那时没有自来水,吃水全要到城外双龙井或山涧旁的沙窝里去抬去挑。平时各家都要保持“水缸挑满”,一则做饭时方便,再则也是防火的需要。

从前,民间做饭都烧草。因此,又把做饭的锅叫作“烧草锅”。烧草,一般人家都是到街上草行去买。草行有行主,周围农民把各种干草用车推或肩挑到草行,由行主合价、过秤,行主收取行佣。草行是相对固定的,卖草人多和行主保持一定联系,这样,有时草一时卖不掉,行主就会凭着老面子,领着卖草的把草派给某一家。时间长了,买卖双方熟悉了,卖草人也会应约按时将草送上门。经济条件较差的人家,都自己到城郊杨圩一带荒滩上耧草,或上山砍山草回家烧。

一到做饭时,几家一起行动,锅屋里顿时忙活起来。做饭人进进出出,爬起坐倒,锅上锅下忙个不停,切菜炒菜,叮叮当当,好不热闹。特别是做晌饭时,炒韭菜、焖方瓜,再有人家煎个小鱼什么的,格外诱人馋虫。然而,那时在锅屋里做饭的人实在受罪,别的不说,烟熏就够呛。高灶锅还好,那低灶锅烧火时烟都从锅门嘴上方冲出来,那时锅屋窗户又少又小,更无排烟设备,烟都在锅屋里转。很快锅屋里便烟雾腾腾,熏的人眼泪鼻涕一齐下。遇到阴雨连天,烧草潮湿不起火,沤的烟更呛人。整个锅屋里从上到下到处熏得乌黑,吊灰不时往下掉。到了夏秋,锅屋里更不是人蹲的地方。居住条件差的,没有专用锅屋,锅灶就支在住的屋里,俗称“连房带灶”。这种情况就更糟。一年到头屋里都是烟熏味,衣物被褥被熏得煞黄。

到20世纪60年代往后,人口增长,住户增多,老宅院里那种传统式的锅屋,渐渐都被房主改造为居室。各家只好在院内空闲处或门旁搭个“小锅屋”。说是“小锅屋”,实际上就是用砖砌个墙,上边苫上瓦片,面积一两个平方米的小屋。有的就是用木棒、石棉瓦之类搭的小棚子,面积不足一平方米。好在这时已开始烧煤球,里边能放个煤炉子就行了。

改革开放后,旧城改造速度加快,一个个现代住宅小区拔地而起。传承千百年的锅屋连同那高灶锅、低灶锅、三撑子(泥做的有三个支撑点可放锅的灶具)之类,已退出百姓家庭,替而代之的是现代厨房及一应俱全的设施。不过,很多年龄大的人,一时改不过口,依然还叫它“锅屋”。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论