《海州文旅之声》| 第四十期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

“诗仙”李白是一位伟大的浪漫主义诗人,他一生好游名山大川,足迹遍布大半个中国,留下了诸多流传千年的名句。李白走过那么多地方,有没有来过海州呢?应该是来过,他在一首诗中意外地透露出了这个信息。

哭晁卿衡

李 白

日本晁卿辞帝都,征帆一片绕蓬壶。

明月不归沉碧海,白云愁色满苍梧。

一首为活着的人而写的悼亡诗

——李白《哭晁卿衡》赏读

张 勇

在江苏省连云港市至今还流传着这样的一则传说:

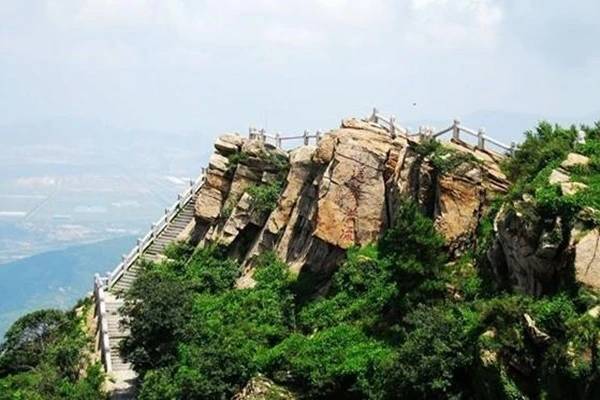

唐天宝十二年(公元753年)秋天,最喜游历名山大川的唐代大诗人李白再度南游,而被人们称之为神山的苍梧山自然被列为必游之地。苍梧山就是现在的连云港云台山,原名郁洲山,又称苍梧山。据明代李贤等编撰的《明一统志》卷十三:“在朐山东北海中有大洲,谓之欝州,又名郁洲,一名郁欝山,一名苍梧山,或云昔从苍梧飞来。”秋天的苍梧山林茂草丰,崖秀石奇,云雾缭绕,让李白流连忘返,兴致倍增。李白在这里还留下了“翩翩东海山,策杖名山游”的诗句。在云台山的最高峰玉女峰的东侧不远处,有一座与其相对的山峰,名为金牛顶。金牛顶的北坡有一条山涧,俗称后沟。这里沟深涧长,水流涧中盘桓而下,时隐时现,或飞花四溅,或淙淙潺潺,宛如一条长龙游走在涧中。山涧中有一岩洞,可容十余人,曾是僧道修炼之所。李白和几个朋友在洞中小憩,把酒言欢,高谈阔论,其间忽然有人说及一桩传闻,说晁衡等人回国途中遭遇风暴船只沉海遇难。听到这样的消息,李白禁不住悲从中来,仰天长叹,写下了一首悼亡诗——《哭晁卿衡》。

晁卿衡,即晁衡,也作朝衡,“卿”是诗人对好友晁衡的尊称。晁衡生于公元701年(一说公元698年),原名阿倍仲麻吕,《旧唐书•东夷•日本国传》音译作仲满,日本国奈良市附近的大和人。唐开元五年(公元717年),随日本第九次遣唐使团来中国求学,学成后留在唐朝廷内做官,历任左补阙、左散骑常侍、镇南都护等职。与当时著名诗人李白、王维、储光羲等友谊深厚,曾有诗篇唱和。天宝十二年(公元753年),晁衡任秘书监兼卫尉卿时,以唐朝使者身份随同日本第十一次遣唐使团分乘四艘船只返日本,行至琉球群岛附近,遇到风暴,晁衡所乘坐的船只与其它船只失去了联系。于是当时人们误传晁衡已沉海遇难。

诗题“哭晁卿衡”中的一个“哭”字,就非常直白地表达了诗人失去好友的那种深深的悲痛之情,为全诗奠定了“悲”的基调。

写悼亡诗,常常要追叙亡者的生平,抒写对逝者的思念;或者由对某件往事的回忆写起,将思念之情融入对往事的回忆之中。而李白却不落俗套,将自己深深的哀思和悲痛凝缩在四个场景之中。

第一个场景:长安辞行。这里诗人将晁衡的生平以及与之交往的旧事一概略去,而是一上来就从长安辞行写起。一个“辞”字,将晁衡临行辞别、友人话别,依依不舍之情表露无遗。诗人不由得回想起送别时的情景。临行前,唐玄宗亲自题诗相送,王维、包佶等人也都作诗赠别,送上了美好的祝愿和殷切的希望,表达了对这位日本友人深挚的情谊;晁衡也写诗答赠,抒发了友人间的惜别之情。“多情自古伤离别”,更何况这一别竟成为了永别,诗人心中那无限的痛惜、悲伤之情可以想见。

第二个场景:征帆远航。诗人的笔触由近及远,推想着友人乘船远航的种种情形。“征帆一片”写得十分传神。茫茫东海,波浪滔滔,辽阔无际;一片征帆,航行海上,时起时伏,时隐时现,远远望去,恰如一片树叶飘浮水面。这里诗人用“一片”来修饰“征帆”,形象地写出船行海上的渺小,也隐含了晁衡的即将遇难。再用一个“绕”字,写尽了晁衡等人航行的艰难和境遇的险恶,也抒发了诗人心系友人的绵绵情谊。“蓬壶”,即蓬莱,传说东海中的三座神山之一,又为此行增添了一层神秘的色彩。我们完全可以想见,一片小舟是如何迎着汹涌的波涛,绕过蓬莱仙岛,战战兢兢、小心翼翼地在大海之上萦纡前行的。

第三个场景:明月沉海。这一句用比喻来写晁衡遇难的情景。晁衡的沉海遇难,就如同皎洁的明月沉入湛蓝的大海之中。“明月”是说晁衡的品德高尚如同明月一样高洁。也有的人认为“明月”是指明月珠,诗人是用明月珠比喻晁衡。应当说,这个比喻贴切而又含意深邃,既表现了诗人对晁衡的高度评价,又浸透着诗人深深的痛惜之情。一个“沉”字,更是注入了很强的感情力量,凝聚了诗人对晁衡的思念、悲痛,恰切地表现了诗人的不舍与无奈。

第四个场景:愁满苍梧。这一句写诗人所处的现实之景。诗人听闻好友晁衡的不幸遇难的消息,内心悲痛万分。看到苍梧山白云飘飘,浓雾笼罩,即景生情,自然联想到此时此刻自己的心情。好像苍梧山也感到了诗人的悲伤而一起悲伤起来。这里诗人以景写情,移情于景,苍梧山上的白云所呈现的颜色已不再是“白”,而是“愁色”,而这层层“愁色”已满满地笼罩着整个苍梧山。诗人借写白云变色、草木含悲来表达自己内心的悲痛,寄兴深微,使诗句更加迂曲含蓄。一个“满”字,把悲痛的气氛渲染得更加浓厚,令人回味无穷。

诗人通过回忆之景、推想之景、想象之景、眼前之景等四个场景,把友人逝去、自己极度悲痛的感情用恰切的比喻和丰富的联想表达得含蓄、丰富而又不落俗套。正如王景琳先生所说:诗中“没有眼泪,没有凄切的情调,可那深切诚挚的怀恋,同样是一种以歌当哭的悼念”。这也恰恰是这首诗感人的魅力所在。

后来才知道,晁衡遭遇风暴后,漂流到安南(今为越南)一带,历尽劫难,天宝十四年(公元755年)辗转返回长安,继续在朝廷任职,直至大历五年(公元770年)去世。晁衡回到长安后看到李白为他写的诗,百感交集,当即写下了著名诗篇《望乡》:“卅年长安住,归不到蓬壶。一片望乡情,尽付水天处。魂兮归来了,感君痛苦吾。我更为君哭,不得长安住。”诗人与晁衡的友谊,为盛唐文坛留下了一段的佳话,也为中日两国人民友好交往写下了重重的一笔。

关于《哭晁卿衡》这首诗的创作地点,也有另外一种说法——当时李白身处广陵(今江苏扬州)。不过李白与海州有割不断的关联却是毫无疑义的。彭云先生在《朝阳该有块李白诗碑》一文中也这样分析:李白为什么对苍梧山那么熟悉?值得人们深思。现今朝阳南山大涧中,尚存有太白涧、太白石、太白酒店等有关李白的古迹,而且民间传说也讲李白到过那里。李白少年时期生活在四川,青年时期“仗剑去国,辞亲远游”,后来移家任城,即今山东省济宁市,离我们这里不太远。他“五岳寻仙不辞远,一生好作名山游”,很有可能顺道泛海登上云台山,观望波涛汹涌的大海。因而当听到晁衡失事的消息后,便毫不迟疑地想到了苍梧。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论