《海州文旅之声》| 第四十六期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

海州板浦是经典名著《镜花缘》的诞生地,如今在板浦镇东大街还有一处李汝珍纪念馆,占地1500平方米。大厅陈列橱内展出了中外多种文字的《镜花缘》版本和国内外专家学者的学术论文资料。故居是一座两进的清代建筑,共有房屋十二间,分起居室、书房、客厅和棋艺室,在这里可以领略到李汝珍生活和写作的场景。

吕秀彬

坐落于古镇板浦的李汝珍故居,是连云港市人文景观的一张很厚重的文化名片。这里,是古典名著《镜花缘》的诞生地,也是让每一位前来瞻仰的拜谒者沐浴春风的精神高地。一砖一瓦、一草一木、一字一画……因墨香流韵的浸染,愈发古朴而境界幽远。

故居有两棵与先生年龄相仿的树:一棵是皂角,另一棵是石榴。“五月榴花照眼明”,让我对故居天井里的那株石榴树,更多几分喜爱与崇敬。

也许是摇曳枝头的如一簇簇红色火焰的石榴花,晕染着先生的情思,石榴树也婀娜成一位衣袂飘飘的花仙子,款款地飞进先生的墨香里。

《镜花缘》中,先生写道:“此花(即石榴花)后来送到东海郡,附近流传,莫不保护……至今仍有异种,并有一株而开五色者。每花一盆,非数十金不可得,真可甲于天下。”

《镜花缘》中还有这方面的描述:武则天用火强攻群芳圃和上林苑,催促百花开放。在众多的奇葩秀卉中,唯独石榴以惊人的速度展现艳丽,喷吐馨香。则天皇帝大悦,说:“这里的石榴,是朕特意叫陇右节度使从西域采办来的。它不但开出了各种殊异的色彩,而且多是怀中抱子。朕今见鞍思马,睹物怀人,想起不惑之年的侄儿武三思,尚无子嗣,何不把这送给他,作为得子的征兆?”武则天当下传令兵部,把200棵石榴树苗赏给在东海郡(今连云港海州区)镇防的武三思。以后武三思有没有子嗣并不关人们的事,但“石榴多结子”,却寄寓着人们多子多福的美好祈盼。

以花喻人,因花幻人,让百花仙子的化身唐小山,灵魂充满着香气。清人张潮在《幽梦影》里有云:“美人之胜于花者,解语也;花之胜于美人者,生香也。”用美女来搭配名花,除百花仙子唐小山外,《镜花缘》中还有很多性格迥异的司花仙子,先生为她们都取了好听的名字。比如,牡丹仙子名曰阴若花,兰花仙子名曰由秀英,水仙仙子名曰廉锦枫,莲花仙子名曰章兰英……才貌非凡,气质卓然。

石榴树距先生书房仅在咫尺,开花的日子,总是和书香氤氲于一起,盈盈地洒落庭院的一隅一角。著书的闲暇,先生会临窗赏花,那零落于一抹抹翠碧中的绯红,像一颗颗燃烧着的善感的心灵,总要把她们的不羁与热烈,盛开成浅夏特立独行的模样。当她们幻为花神,芬芳于盛唐的国度,个性是那么张扬,才情是那么充盈,把男尊女卑的封建等级制度,冲得七零八落;女性人格独立的思想,如石榴花丛中榴子初成,萌芽着新鲜与美丽。

我曾品尝过先生故居里石榴的甜美:石榴子白莹澈如水晶,果实大如碗,皮黄而透红,粒精赛玉米,明洁如珍珠,肉肥核细,汁多味甘。也许,只有先生手植的树苗,成长在《镜花缘》的古典名著里,才会如此的卓然脱俗,品味一流。

小说《镜花缘》描写海外游历,借题发挥,蕴含了许多神话传说、奇观异闻、文史典故等内容,类似小百科全书,鲁迅评说:“盖以为学术之汇流,文艺之列肆,然亦与万宝全书为邻比矣。”一部《镜花缘》让李汝珍嬴来“奇才”之名,而他的另一个身份却少为人知,许厚文先生在《李汝珍的<李氏音鉴>》一文中详述:李汝珍还是一位很有造诣的音韵家。

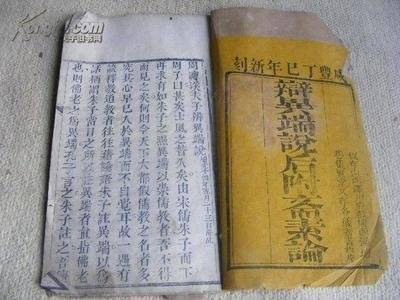

《李氏音鉴》是李汝珍多年的音韵研究,比照南北语音异同,“穷源索隐,心领神悟”而完成的一部音学导论式的著作,举凡音母、韵母、声调、韵书、反切、南北方音,古今音变,击鼓射字等音学知识。全书六卷,前五卷采用问答的形式,一共三十三问,论述音韵学的一些基本问题,抒发自己的学术见解,后一卷为《字母五声图》。此书堪称一部内容丰富,形式独创,意旨深邃的音韵名著,引起了世人瞩目。

在《李氏音鉴》中,李汝珍颇具匠心地设计了一个以当时北京语音为基础,兼顾当时以板浦为代表的海州语音而构成的体系。在一个音系框架之中,既能容纳当时的北京音系,又能容纳当时的海州音系。北京音系与海州音系相同的部分,共同使用了这个框架的一部分;北京音系与海州音系不同的部分,使用了这个框架的专为海州语音而设的另一部分,这是小的一部分。大小两部分融为一体,构成了一个体系。李汝珍在《李氏音鉴》中的所谓“北音”,就是李氏童而习之并保持的大兴话音系。所谓“南音”,就是李氏“久作寓公”而熟会的海州音系。所谓“南北方音兼列”,就是李氏所设计的框架,是既能体现“北音”,又能体现“南音”,而不致破坏北京音系的完整性的匠心独运。

《李氏音鉴》的初稿为《音学臆说》,写于清嘉庆十年,《李氏音鉴》定稿于嘉庆十二年(公元1807年)。李汝珍将《音学臆说》改为《李氏音鉴》,则以荣宗耀祖,光大门庭之举。对于《音鉴》音系性质,学术界一般都认为反映的是“时音”,即李氏生活的十八世纪末的口语音,基本上反映了北方面貌又兼包南北。但它的语音基础是北京音。《音鉴》自云“兼列南北”,其实作为《音鉴》音系来说,其中北音指的是北京音,南音指的是以海州板浦音为主要代表的江官话。李汝珍是一位有科学头脑的音韵学家,他对于音韵学和语音史的许多问题的看法,在当时是进步的。《音鉴》并非传统意义上的音韵学著作,而是为北京地区的童蒙初学音学而写的一部人门书。

李汝珍少而颖异,于学无所窥,而尤精于音韵之学,立志为初学者撰述一部音韵学方面的入门书。李汝珍在撰述中,请教了许多人,征求了许多同行的意见,受益良多,并将之采入自己的著作中。正如李汝珍本人在《音鉴》卷五中说:“即如同母十一韵,亦由数年同人切磋而成,非珍一人所能为耳。……近年得切磋者,许氏石华,许氏月南,徐氏藕船,徐氏香坨,吴氏容如,洪氏静节,是皆通韵学者也。”在上述同行中,李汝珍与许桂林(字月南)关系尤为密切。许桂林为《音鉴》写了后序。

现在看来,李汝珍的《李氏音鉴》不仅是当时为北京地区的童蒙初学音学的一部人门书,在客观上为近代汉语语音史方面,提供了一个二百年前北京语音的断代平面系统,这就说明了《李氏音鉴》的文献价值和它在语音史的重要地位。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论