《海州文旅之声》| 第五十期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

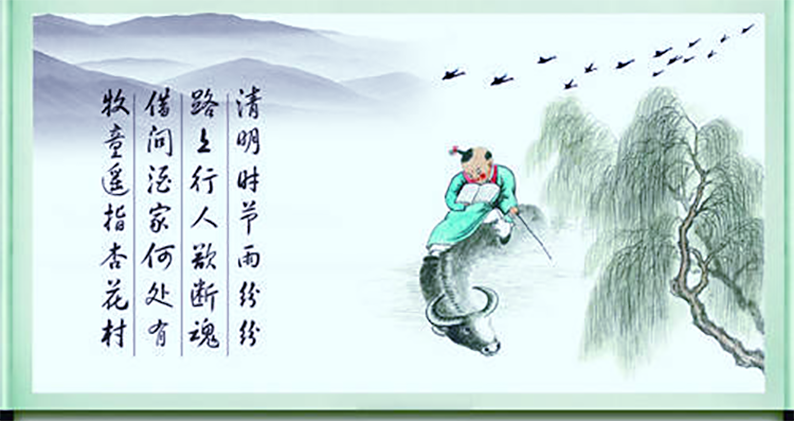

清明节是中国传统节日,也是最重要的祭祀节日之一,是祭祖和扫墓的日子。唐代诗人杜牧的诗:“清明时节雨纷纷,路上行人欲断魂。”就写出了清明节的特殊气氛。清明节又叫踏青节,在冬至后的第108天,在二十四个节气中,既是节气又是节日的只有清明。

人文养心——细说海州民俗

清明

崔月明

海州民间十分重视拜祭祖先,一年四时八节都要祭扫祖坟,俗称“上坟”。清明时节扫墓祭祖尤为隆重。“南北山头多墓田,清明祭扫各纷然。纸灰飞作白蝴蝶,血泪染成红杜鹃。”就是一幅真实的清明祭祖的风俗画卷。

清明上坟可以提前几天,也可在清明当日,但不能推后。上坟的头一天晚上,要把酒菜、纸钱以及用锡箔纸做的金元宝和银锭等供品准备好。过去都是土坟,经过一年的雨水冲刷,坟上的土会流失不少。清明上坟与其他时节上坟不同,要带上镰刀、铁锨等器具,整修坟墓,叫做“圆坟”。到了墓地,要先清除坟上及周围的杂草,给坟上添一些新土,用铁锨在边上取一块像碗一样的土块,上面大,下面小,并将一张半尺见方的红纸压在坟的顶上,叫“压坟头”。如果坟的边上有树,就在树上挂些白纸条。要是没有树,就找一根竹竿插在坟边,在竹竿上扣几张白纸条。然后,将祭品摆在供台上,举行祭祀仪式。参加祭祀的每一个人,都要亲手给祖先烧一些纸钱,并说出一个愿望,请祖先保佑。晚辈则要将每种菜夹一些放到火里,将酒也倒在火上,请祖先享用。把纸钱、金元宝、银锭等都烧完之后,大家依次跪在坟前磕四个头。海州民间娶媳妇一定要上祖坟,称“上花坟”,规定“新坟不过清明,老坟不过立夏”,一般人家都选在清明上花坟。

除了上坟,清明这一天,家家都要在门楣上插上柳枝,女孩子要采摘黄嫩的柳芽插在辫子上,男孩子要折一些细长的柳条,编成一个圈儿戴在头上,用以辟邪。

海州民间有一条规矩,清明这一天“少女不上庙,少男不踏青”。所以,平时家规很严不许出闺门的少女,这天也可以三五成群,相约一起到郊外游玩、踏青,有的还带着小篮子、小铲子,到溪边田头采野菜,俗称“斩青”。大户人家的小姐一般爱玩“荡秋千”,事先请人在村头的大树上,或在郊外用竹子架一个临时性的“秋千”。几个女孩子轮流坐到踏板上,双手抓住绳子,后面有人使劲地往前推,然后松手使其荡起来,荡了几个来回就会慢下来,边上的人再推,大家轮流玩。还有一种玩法是需要技巧的,就是双腿并拢蹲在踏板上,先让人推一下,然后随着惯性向前蹲下,往后站起,就会不停地在空中荡来荡去,轻盈矫健,翩翩飞舞,宛若仙女一般,很有趣味。清明这天在郊外游玩的都是少女,少爷公子不能混在其中,否则会被认为没家教、不正经,遭人指责。

早年海州城里西大街有一个斗鸡场,每年清明都举行斗鸡比赛,比赛有专门的规则,先由鸡主人抽签,按一轮一轮淘汰。参加比赛的都是些金羽铁爪、高冠昂尾的雄鸡,平时都经过训练。比赛开始,由双方主人捧着鸡上场,到坐在台上的评判官面前,让他们确认,然后各自站到台子的两侧。斗鸡有一人专门指挥,他一挥手中的小旗,乐队开始奏曲,双方便放开手,两只雄鸡立刻冲到一起啄斗,场面非常热烈。最后胜利者,被封为当年的“鸡王”。

现代的清明节,是在4月5日前后,大多是5日,而在中国古代,当然不是用公历来计时的,不过传统的农历是阴阳合历,而节气体现的是农历中阳历的部分,所以清明节一般是4月4日-4月6日这三天,基本是一致的。

清明节的起源,据传始于古代帝王将相“墓祭”之礼,后来民间亦相仿效,于此日祭祖扫墓,历代沿袭而成为中华民族一种固定的风俗。这时正是春暖花开的初春时节,是春游踏青的时光。踏青在距今一千多年的唐代就已经开始了,历代延续下来,成为了习惯。踏青除了欣赏大自然的美好春光之外,还要开展各种娱乐活动,增添生活情趣。

清明诞生于汉代,开始只流传于太原上党等地区,六朝之后演变成为了全国性的节日。此时为寒食节,要求是在这期间不起灶火,冷吃之前做好的食物。最初的寒食节不过是旌表、纪念被焚于绵山的介子推而已,并没有祭奠祖先的含义。

根据《癸辛杂识》记载,唐代清明时,太学要放假三天,武学一天。山西地区要禁火(即不开灶做饭)七天,在丧乱的乱世也要禁止三天。因为全国禁止起火,并且在清明节后皇帝会颁布法令让全国人民重新钻木取火成为新火,所以唐代是不烧纸钱的。根据《全唐诗》中描述清明的诗歌记载,唐代清明节会举办各种文体活动。

宋代寒食节为期三天,亦称“百五节”“禁烟节”,为全国重要性的节日。在现山西省地区最为盛行。宋代寒食节是祭祀祖先的日子,三天当中任何一天都可以上坟祭祖,只是不设香火,将纸钱挂在坟周围的树上就行。

元代清明节前一天或者前两天为寒食节。在元代有禁用烟火、只食用之前做好的冷食的习俗。元朝规定寒食节放假三天。也就在元代,寒食节和清明节正式合二为一,习俗同宋代相同。

明清时期寒食节同清明节相结合,清明节的主要民俗活动就是扫墓踏青。明代男女携带酒食祭品、纸钱上先人的墓地祭扫,在坟旁焚烧纸锭,并在坟头压一叠纸钱。扫墓之后男女并不直接回家,而是在墓地附近去踏青。踏青的活动南方人比北方人更盛。清代清明节在明代基础之上会放风筝,同时佩戴新柳在头上。清代在祭祖之时,无论贫富都要准备祭品,并正式称清明与七月半、十月朔为鬼节。

自古流传下来的清明节习俗,除了我们之前说到的之外,比较有特色的还有这几种:

是一种练习射箭技巧的游戏。据明朝人的记载,就是将鸽子放在葫芦里,然后将葫芦高挂于柳树上,弯弓射中葫芦,鸽子飞出,以飞鸽飞的高度来判定胜负。

古代清明盛行斗鸡游戏,由清明开始,斗到夏至为止。我国最早的斗鸡记录,见于《左传》。到了唐代,斗鸡成风,不仅是民间斗鸡,连皇上也参加斗鸡,比如唐玄宗最喜斗鸡。

早期叫“牵钩”“钩强”,唐朝才开始叫“拔河”。它发明于春秋后期,开始盛行于军中,后来流传于民间。唐玄宗时曾在清明节举行大规模的拔河比赛。从那时起,拔河成为清明习俗的一部分。

在古人那里,放风筝不但是一种游艺活动,而且是一种巫术行为:他们认为放风筝可以放走自己的秽气。所以很多人在清明节放风筝时,将自己知道的所有灾病都写在纸鸢上,等风筝放高时,就剪断风筝线,让纸鸢随风飘逝,象征着自己的疾病、秽气都让风筝带走了。

清明前后,春阳照临,春雨飞洒,种植树苗成活率高,成长快。因此,自古以来,我国就有清明植树的习惯。有人还把清明节叫做“植树节”,植树风俗一直流传至今。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论