《海州文旅之声》| 第五十二期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

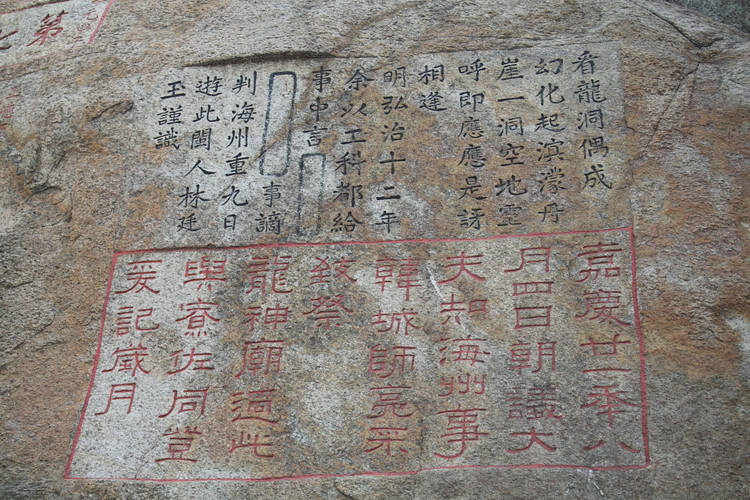

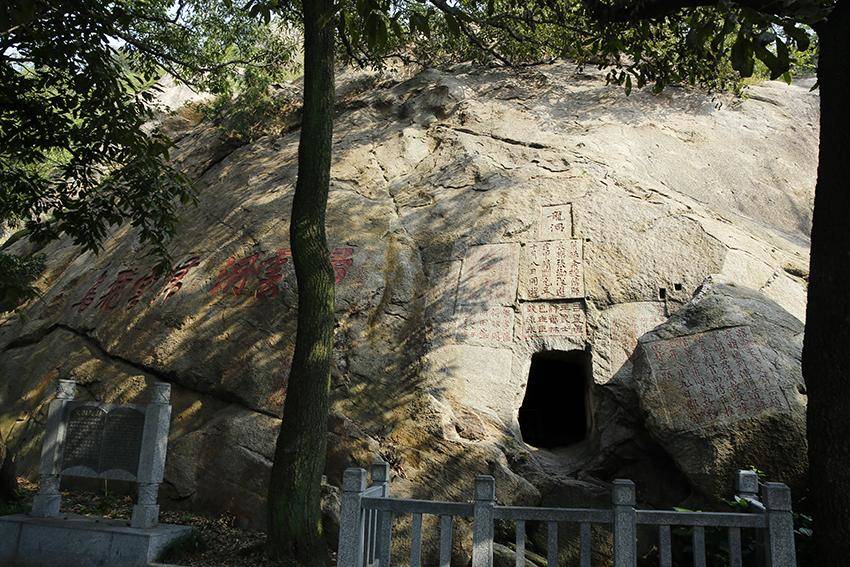

在连云港孔望山龙洞庵西侧,有一处名胜——龙洞。相传古有黄龙在此潜踪修炼,后腾空飞去而得名。宋代以来,龙洞名胜渐为历代官绅士民所倾慕,名人题刻镌满龙洞两侧崖壁之上,留下了许多宝贵的文化遗存。其中最为著名的两处,一是明朝弘治年间林廷玉所书的抹字碑,另一处便是嘉靖年间海州知府王同的小篆诗刻。与林廷玉的孤寂落寞截然不同的是,王同的题刻写出了他意气风发、踌躇满志。

龙洞良宵二首

王同

龙洞良宵月照,黄花满地秋香。

此时此会文彦,一觞一咏情长。

矗矗山岩曲抱,潺潺朐海东流。

明朝分袂城市,琴尊回忆绸缪。

——王同《龙洞良宵二首》赏读(节选)

张 勇

这处题刻位于龙洞西侧约25米处的崖壁上,小篆,字径25厘米。题刻由两首六言绝句组成。嘉靖二十三年(公元1544年),王同出任海州知州。据题款可知此诗写于嘉靖乙巳年(公元1545年)九月九重阳日,记述了诗人邀请文人贤达于龙洞雅集的盛况。

第一首前两句写龙洞重阳夜景:“龙洞良宵月照,黄花满地秋香。”诗人先以“龙洞”“良宵”点明事件发生的地点与时间,再以“月照”“黄花”“秋香”等意象来描写重阳之夜龙洞雅集时的景象,赋予“良宵”更为具体的感知形象。“黄花”,即菊花,作为梅、兰、竹、菊“四君子”之一,其花之形、花之香以及花之品,备受中国古代文人的青睐。这里,诗人以“满地”一词,既写出了菊花之多,满地皆是,也写出了秋香之浓,到处可闻。这就为此次文彦雅集,营造了一个适宜的空间环境。

后两句写龙洞重阳雅集:“此时”,指重阳之时、“良宵”之时;“此会”,指此次文彦欢会。“文彦”则是表明参与雅集之人,这并非是诗人浮泛的奉承,而是重点表明这些人确与自己志趣相投,德才兼备。诗人连用两个“此”,强调了“此时”的难得,“此会”的难忘。“一觞一咏”,点出了此次欢会的内容:雅聚在此的“文彦”们,饮酒、赋诗、弹琴,陶醉其中,其乐融融。“情长”一词,更是点明了雅集的意义,升华了诗的主题:尽情地享受自然美景,畅叙深厚情谊,抒发胸襟抱负。

第二首诗的前两句首先宕开一笔,将视界从龙洞扩展到朐山朐海,写出了海州的独特风光:“矗矗”形容“山岩”的高峻,“潺潺”形容“朐海”的奔流不息。龙洞背倚朐山,东临朐海,山海相拥。诗人借海州的山海景象来衬托文彦的友情山高水长。

诗的最后两句再次回到此次盛会:“明朝分袂城市,琴尊回忆绸缪。”“分袂”,离别。“绸缪”,情意殷切。诗人由上一首的雅集转到此处的离别,正是用了唐代著名诗人王勃《滕王阁序》中“胜地不常,盛筵难再”的意蕴。明天我们就要在这座城市分别了,但我们不会忘记这个弹琴畅饮的良宵,不会忘记这段殷殷的情谊。诗人用“回忆”来收束全篇,强化“良宵”难忘这一主题。

诗人采用六言绝句的形式来记述此次重阳龙洞文彦雅集,前一首重在写“会”,后一首重在写“忆”,两首前后紧密衔接,相辅相成,不仅再现了当年重阳龙洞雅集的盛况,也让读者看到了一位风流倜傥、有情有为的州官形象。

王同在诗中写到的龙洞,位于孔望山南坡,相传很早以前一条黄龙曾经到此修身,后来得道成仙以后就腾空而去,留下这个洞口,所以称为龙洞。其实这个洞是由海水侵蚀,波涛常年的拍击悬崖而成。孔望山因为孔子登临观望东海而出名,后来很多文人墨客追寻孔子足迹来到这里,留下大量题刻,年代跨越宋、元、明、清,字体涉及真书、隶书、楷书、小篆等,被统称为“龙洞石刻”。

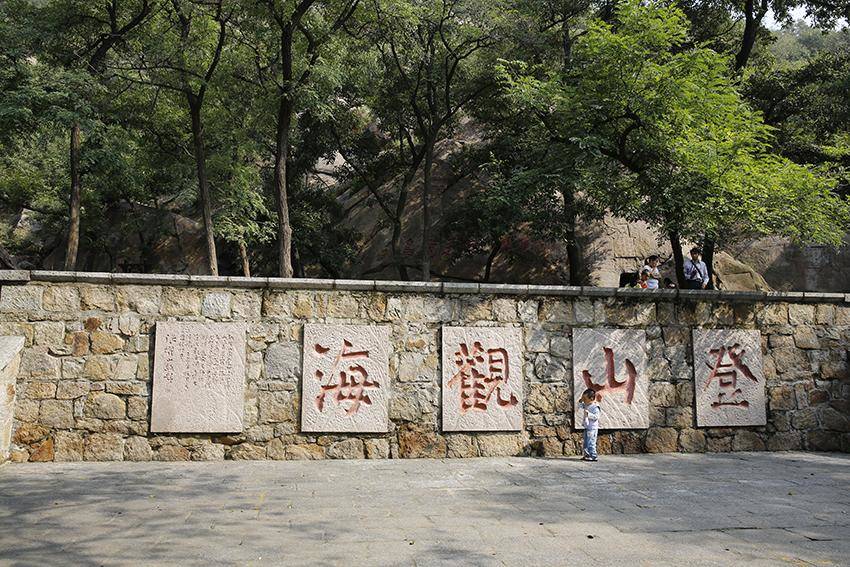

孔望山是国家4A级旅游景区,位于锦屏山东北部,东西长800米、南北宽300米,海拔123米。山上人文遗存众多,“龙洞石刻”仅是其中之一。

最早叫龙兴寺,始建于中唐,距今已有1200多年历史。贞观年间,唐太宗下令在全国建众香寺,后更名为龙兴寺,可惜在宋金交战时候毁于战火。明朝时龙兴寺又重新修建,为当时著名佛教寺院,后来改为尼姑庵。龙洞庵实际上是一个四合院的形制,庭院中有两棵名木:一株圆柏,距今已经有1200多年历史;一株种植于宋代的糯米茶,已有800多年树龄。

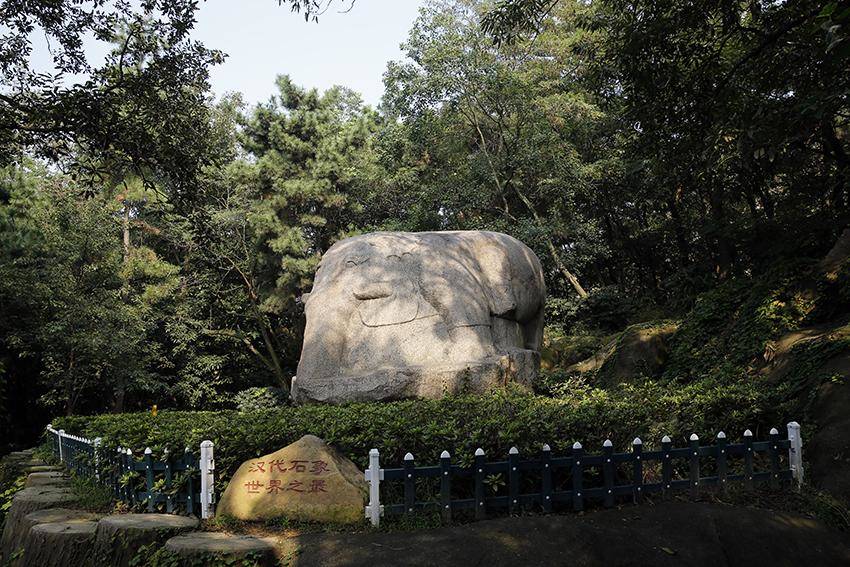

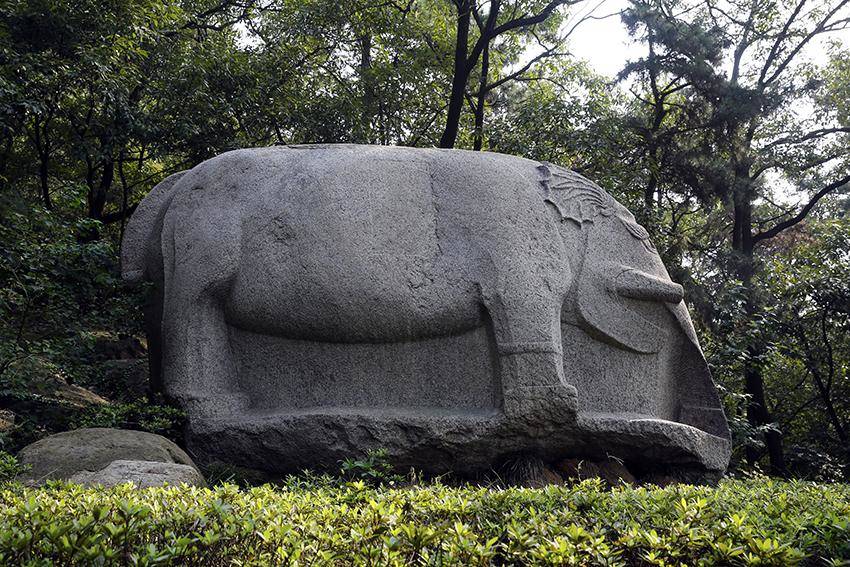

是中国迄今为止发现最大的汉代圆雕石象,秦始皇东巡途径海州时立石为门表示秦朝的疆域向东已经扩展到东部海边,传说这就是当时立石为门其中的一块石头。汉朝时,雕刻家们就在这块原生石上进行雕刻,先是把它加工成石胚,然后在石胚上运用线雕、圆雕、浅浮雕等雕刻手法进行再创作就有了这尊石象的问世。这尊石象长4.8米、高2.6米、背宽3.5米,重约300吨。它的头部、眼睛、鼻子、耳朵全部是用阴刻的线条,虽然经过将近2000年的风雨,依然很清晰。

是一组群像,位于孔望山西南崖壁上,距今有1800余年,被列为国家一级文物保护单位。摩崖造像群依山石的自然形势凿成,刻面东西长18.5米,高9.7米,由108个造像组成不同场面的画面,最大的图像高1.54米,最小的头像仅10厘米。造像的雕凿技法具有鲜明的汉代特色,凹雕、凸线雕、线浮雕、高浮雕、通体浮雕、阴线刻等雕凿技法都在造像中得到了充分利用和发挥。据专家考证,摩崖造像雕刻于东汉恒帝、灵帝时期,是我国最早的佛教摩崖造像,对佛教史、美术史和中外关系史研究有很高价值,已录入《世界古迹丛书·中国卷》。

是1993年为了纪念孔子登临而立的,根据《左传》记载,昭公17年也就是公元前525年的秋天,郯国的郯子到鲁国的国都曲阜去朝见。当时在鲁国做官的孔子认为周王朝和鲁国的官职机构太臃肿,便向郯子请教郯国的祖先少昊国也就是东方的官职设置情况。后来孔子又亲自问官于郯,并且登上孔望山望海。现在孔望山还有问官台的遗迹。

对于这处杯盘石刻一直以来人们都议论纷纭,有的人说它是孔子登孔望山时候题字用的砚台,有人说它是秦国人用来祭祀的“牢盆”,每当祭祀海神的时候就将一名囚犯处死,把鲜血滴在这个牢盆里作为血祭。还有人说这是东汉晚期的产物,是人们用来祭祀东海君的。后来上海学者朱明歧、刘心田有一个重大的发现,认为这块“杯盘石刻”是夏朝的祭台,杯盘上列成一圈的9个圆窝是夏王会天下诸侯时现场放置信物的,更让人吃惊的是在祭台的东面还发现有一个凿刻的文字,经过专家们仔细的辨认是一个“启”字,这个发现结束了夏朝没有文字的历史,将中国有文字的历史又向前推了700多年。

孔望山对于中华文明的起源和发展来说蕴含着许多证据,也许每一块石头都会说出一个足以改变历史的故事。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论