《海州文旅之声》| 第七十六期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

在海州孔望山南坡,有一尊汉代圆雕石象,石象往下二十多米的地方有一块一人多高的大圆石头,据说这块石头上面原来刻着“廉石”两个字,与宋代大文豪苏东坡还有着一段传奇的故事。

崔月明

传说当年苏东坡从杭州调往密州(今天的山东诸城),专程绕道海州。那是他第一次到海州,是慕名来拜访石曼卿遗迹的。

听说大文豪苏东坡到了海州,一些官府大老爷都想沾点文气,纷纷前来拜访,设宴邀请,苏东坡一一拒绝。他听说石曼卿读书处就在城外的石棚山上,便不顾旅途疲惫,立即带着随从出朐阳门直奔石棚山。州官要跟他去,被他推辞了。他说:“拜谒前辈,不宜人多吵吵嚷嚷,我自己前往即可。”

苏东坡不管到哪里,都喜欢轻装简行,对那些“地头蛇”从不理睬。这一回也是这样,他来到石曼卿读书处,看到这里苍松碧翠、山风清爽宜人,真是一个读书的好地方,便从袋中掏出一部书,倚在一块石头上读了起来。日过晌午,他还陶醉在书中,他的随从知道他的脾性,所以也不去打扰。直到太阳偏西,一个老农路过这里,苏东坡才抬起头来,询问孔夫子登过的那座山在哪里?老农把他带到石棚山的顶处,抬手往东边一指,说:“就在前面,你看见那个山头了吗?就是那座龙兴山。”苏东坡顺着老农的手指一看,海边耸立的一座山峰就在眼前,苏东坡高兴地招呼几个随从下山往龙兴山而来。

刚到龙兴山山脚下,一位高僧迎了过来。原来这位大和尚早上在城里听到苏东坡到石棚山去了,料到他也必到龙兴山来,就急忙赶回来等候,中午也没有用斋,一直等到现在。老和尚非常崇拜苏东坡,今天能接待这样一位大文豪感到莫大荣幸。他说:“今天天色已晚,苏大人先到寺中休息,明日再带您游览。”苏东坡这时也感到饥肠辘辘,便随大和尚来到客堂,边用斋边聊。大和尚介绍道:“此寺最早建于东汉,当时是海庙。北齐武平年间建成龙王庙,唐代重建成龙兴寺。身后这座山叫龙兴山,传说孔子曾登此山而望东海。”苏东坡一听随口道:“圣人登过此山望海,何不把山名改叫孔望山呢?”大和尚听苏东坡一言非常高兴,道:“好啊!从现在开始龙兴山就改叫孔望山。”

第二天,天刚蒙蒙亮,苏东坡随着大和尚登上山顶,望大海扬波,红日喷薄欲出,心情大悦。接着来到乘槎亭小憩,见亭内有陈海州题《乘槎亭》诗,便诗兴大发,次韵一首:

人世无涯生有涯,逝将归钓汉江槎。

乘桴我欲从安石,遁世谁能识子嗟。

日上红波浮碧巘,潮来白浪卷青沙。

清谈美景双奇绝,不觉归鞍带月华。

苏东坡在孔望山逗留了两日,这天雇了一只木船准备启程北上,当地老百姓都赶来送行。老百姓见海上风大浪高,轻舟渡海会有危险,便齐力把山上的一块大石头抬来压船。苏东坡说:“我来时两袖清风,走时也还两袖清风,一块石头也不能带。”命随从又将石头搬下船。送行的父老乡亲见苏大人如此清廉,十分感动。等苏东坡走后,众人将船上搬下的那块石头刻上“廉石”二字,移到脚踩莲花的石象边上,供人们叩拜。十年后,苏东坡又一次路过海州,知道那块石头上的“廉石”二字是老百姓为他而刻,便又命人悄悄将其凿去。

现在,石头上虽然没有了“廉石”两个字,可老百姓心里明白,以后许多年,四乡八村的老百姓还来这里烧香敬供呢。

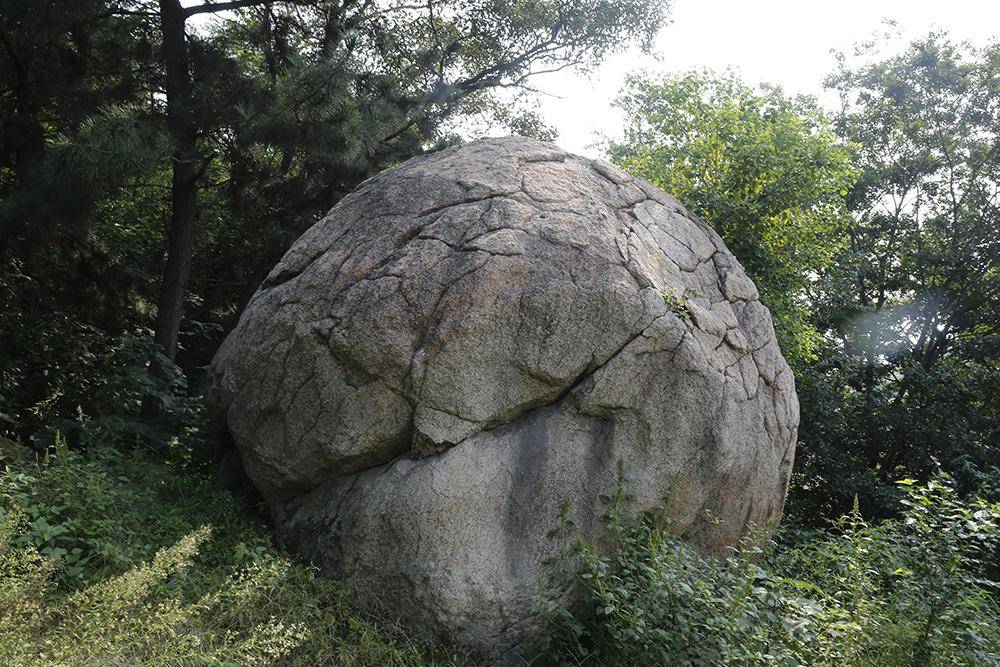

民间故事不同于历史,因为大多是口口相传,时间久了,就会在最初的故事脉络的基础上进行演绎、补充,所以民间故事可能源于历史,却与历史会有很大差异,它更多地寄托了人们的美好愿望和对事物道理的朴素理解。我们刚刚讲的《苏东坡与廉石的故事》,里面的内容有多少与史实相符,我们也不必深究,但那块大石头确实是存在的,上面有字,叫“馒头石”。

馒头石是一块天然圆形巨石,象一个鸟头,高5.2米,直径2.8米,因为形状像馒头,所以称为“馒头石”。据传说这是秦始皇东巡时立石为门的留下的一块石头,后来成为苏北鲁南一带民间,受人们所敬仰的一块神石。过去,每年的农历正月十二日,都有很多游人在此摆上供品、点上香烛,祈求新年风调雨顺、四季平安;有些人家为使自己的孩子身体健康、茁壮成长,在幼童时期便带到此地拜其石为干妈,以寄予厚望。

说完馒头石,再来说说大石象,因为两者之间还有着密切的关联,据说雕刻石象的花岗岩巨石也是当年秦始皇立石为门留下的。孔望山石象是中国迄今为止发现最大的汉代圆雕石象,秦始皇东巡途径海州时立石为门表示秦朝的疆域向东已经扩展到东部海边,据说这就是当时立石为门其中的一块石头,“门”当然就是秦东门。汉朝时,雕刻家们就在这块原生石上进行雕刻,先是把它加工成石胚,然后在石胚上运用线雕、圆雕、浅浮雕等雕刻手法进行再创作,就有了这尊石象的问世。

这尊石象长4.8米,高2.6米,背宽3.5米,重约300吨。它的头部、眼睛、鼻子、耳朵全部是用阴刻的线条,经历了将近2000年的风雨,但线条还是很清晰;它的腹部、腿部和尾巴,用的是圆雕手法,也是它最具时代特色的地方。什么叫做圆雕呢?圆雕又称立体雕,观赏者可以从不同角度看到物体的各个侧面。在汉代的时候工匠还不具备后世高超的工艺水平,而这尊石象线条简单、风格古朴,却正应了一些人返璞归真的心理。

那如何断定这尊石象是汉代的呢?在石象前腿附近,有个浅浮雕的人物形象,他右手拿着的铁钩,与汉墓里出土的铁钩一模一样,可以说明是汉代人;他梳着T字型发髻,穿着紧身小夹袄,脚上戴着脚镣,这是一个象奴的形象,他能通过手中的铁钩和脚镣发出的声音,使大象进行表演来取悦皇宫里的王侯贵族。

石象的蹄下踩着四朵莲花,本来非常笨重的身躯因为有了这四朵莲花的衬托,就给人一种飞跃的、浮动的、凌空的感觉。这种仰莲雕刻,暗含着释迦牟尼“乘象投胎”佛本故事的内涵,它和不远处摩崖造像中“舍身饲虎”“涅槃图”等佛本故事和佛教故事,共同组成了早期佛教传入、佛道交糅的社会生活画面。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论