《海州文旅之声》| 第八十三期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

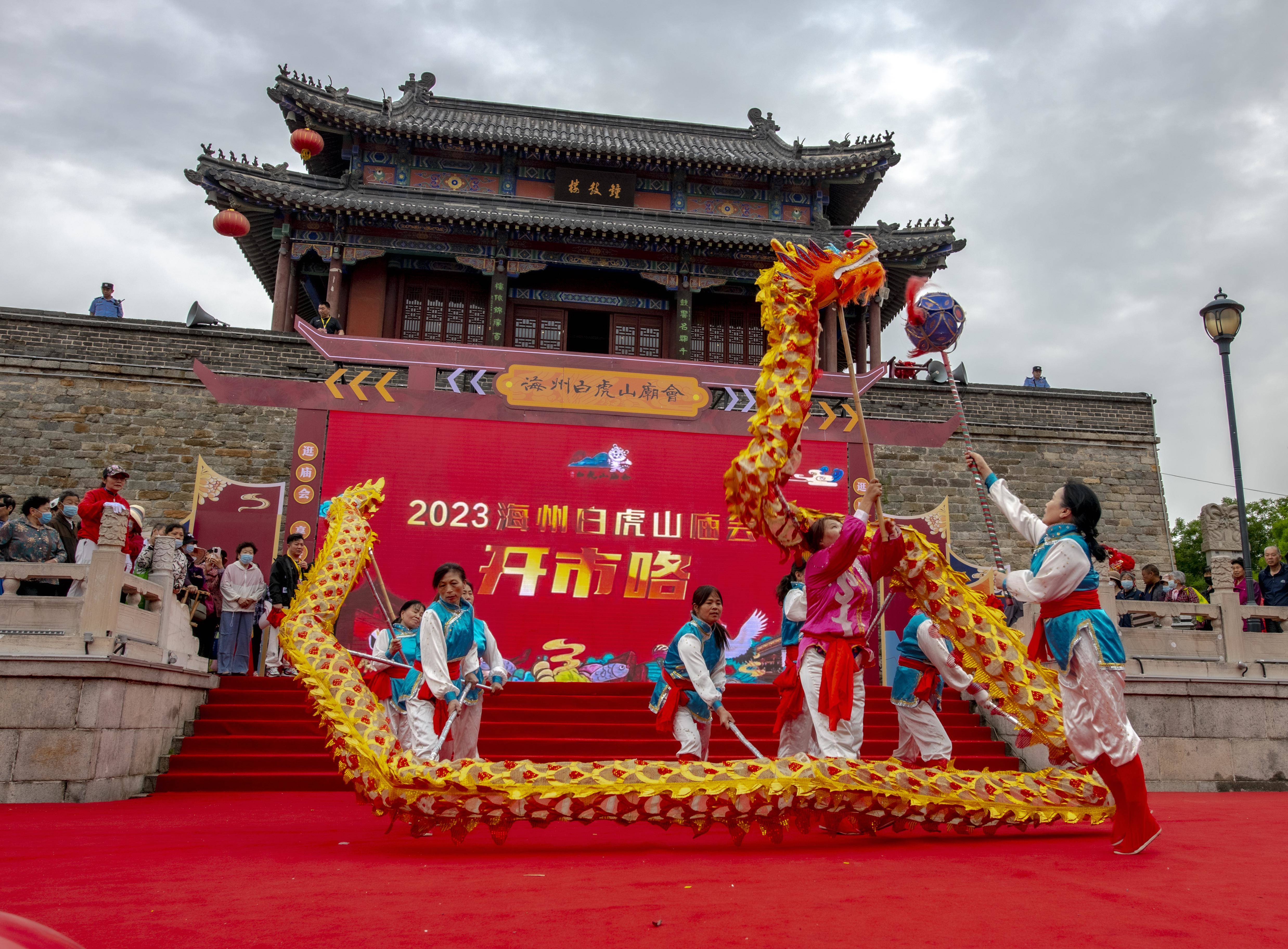

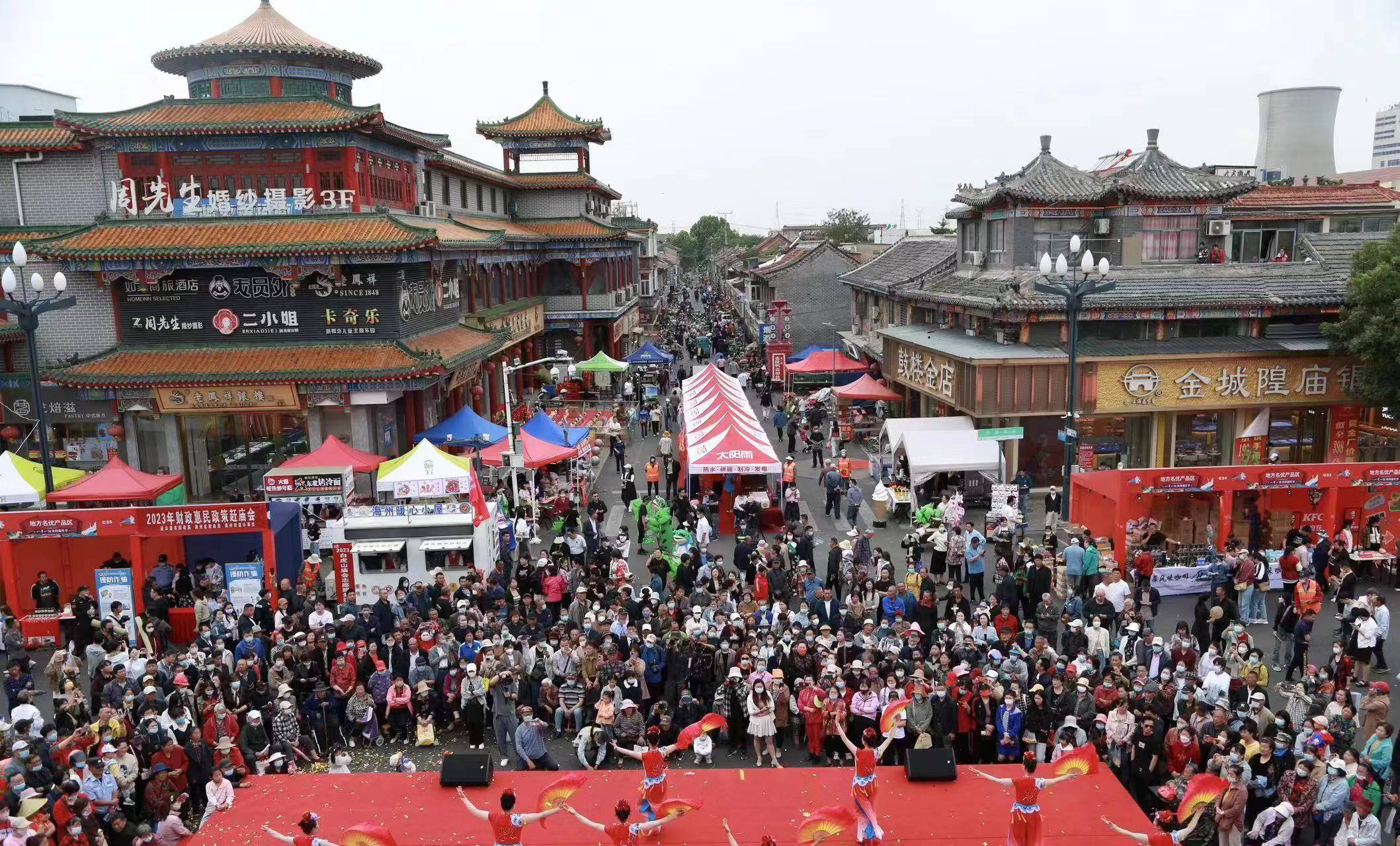

传承三百余年的海州白虎山传统庙会,在海州古城幸福南路、东风路、花园路再度开启,全新打造了“一带一路美食嘉年华”的主题,在举办规模、业态品类、游乐体验等方面进行了全面提升。

庙会分设了七大展区,包括:

美食展示区:将海州地区与“一带一路”沿线城市的名吃美食集中呈现,让游客们大快朵颐。

非遗展示区:主要举办非物质文化遗产展示活动,集中展示我市非遗文化产品及“一带一路”沿线城市的传统技艺、手工艺、民俗、文学,促进本地非遗产品的提档升级。

名优产品区:以展现“一带一路”沿线城市特色产品为主,集中展售各地特色商品,包括服装、鞋帽、陶瓷、饰品、茶叶、工艺品、生活用品等。

传统文化演艺区:鼓楼中心广场轮番举办歌舞表演、传统戏曲、广场舞展演、模特走秀、电竞大赛等十余场文化活动,将深厚传统的艺术魅力原汁原味地呈现给老百姓。

娱乐体验区:打造“欢乐大街”,邀请马戏绝活、国风展演等团队表演,设置电竞大赛、科技玩偶、儿童玩具、儿童游乐设施等,满足年轻人、儿童等特定人群的需求。

综合交易区:设置车展区、百货区、服饰区及其他综合交易区,在赏古城文化、品特色美食的同时,满足游客的购物需求。

土特产及花鸟鱼虫展示区:对本市及海州地区各特色乡镇、名优企业的农产品、土特产品、花鸟鱼虫进行展销,构建“菜篮子-乐生活”的幸福快车。

白虎山庙会记录着海州地区传统民俗文化的变迁,是许多老海州人期望每年寻找的记忆印迹和心灵寄托。

——李秉建

可以这样说,凡是生活在古城海州的老居民,从其出生起,就与白虎山庙会有一种与生俱来的缘分,并相伴终老。不信?当你走进古城海州,你就会感受到一代代古城人对白虎山庙会的虔诚和一往情深的眷恋。在朐阳门前,你会听到,享受晚年生活的老人们聚在一起,眉飞色舞地聊起发生在白虎山庙会上的趣闻轶事;在白虎山脚下,你会看到,在人们翻开深藏在心底的永不褪色的老照片时,那散发着似陈酒般浓郁醇香的民俗风味。

海州白虎山庙会,俗称“四月八会”。四月初七为头会,初八为正会,初九为末会。但一般在初六就开始有人买卖东西了,到初十会才能散去,实际会期都是五天。

早年,白虎山庙会的会场以碧霞宫为中心,环白虎山东、南、北三面。东面大多经营百货、小吃等;南面经营牲畜、农具、木器、家具;北面经营玩具,其他如唱淮海戏、大鼓书则分散在各个角落。

至于海州白虎山庙会是如何形成的,在海州人的口中,有多少个版本,但应时而生的白虎山庙会却真实地陪伴古城一辈辈人走过了数百年。记得小时候,每逢白虎山庙会,心里就像过年一样高兴,每天扳着指头数着,看还有几天就到赶会的日子。每次赶会,父亲都会给个三五毛钱,这样就能到庙会上买好吃的和好玩的。待到赶会那几天,四乡八镇的人们还有来自山东、安徽、河南等地的商人一起涌向庙会,整个庙会熙熙攘攘、人头攒动。有吆喝卖东西的,有讨价还价的,还有戴着老虎帽、穿着老虎鞋的孩童骑在大人脖子上看景致的。我和小伙伴们则像蛇似的游走在赶会的人流中,那种感觉至今想来还是那么惬意。

20世纪五六十年代的白虎山庙会上,你看到的有卖锸、耙、扫帚、扬场锨的,有卖牛、羊、猪、兔的,有卖苇席、斗篷、蓑衣的,有卖桌、椅、板凳、帐架床的,有卖百货、布匹、服装的,还有卖小吃、卖玩具、耍把戏、唱小戏的,真是应有尽有。

那时,我会拿着父亲给的赶会钱,一溜烟似地跑到山东老侉子的玩具摊上花上二分钱买个小吹叽。小吹叽是用泥烧制的那种,呈三角形,里面是空的,表面涂些红绿彩,上面有洞,吹起来挺响的。再花上一毛钱买个小木车,这车子有两个木轮子,上面有木制小人打镲子,在车后插一根细长小树棍,用手一推,车轮一边转一边带动镲子就打起来,煞是好玩。

那时,庙会上有卖糖的,但不似现在商店里卖的外面裹着糖纸、且品种式样令人眼花缭乱的糖。卖糖的或挑着担子,或推着独轮车,那糖像一块大饼,摆在担子或车上,有人买时,卖家就拿起像刀子样的物件按在糖饼上,再用小锤轻轻一敲,你给多少钱,卖家就敲多大一块给你。你要是嫌少,卖家会象征性再饶你一小块,人们俗称这种糖叫“狗屎糖”,又叫“麦芽糖”。每次赶会看到卖糖的,我会犹豫再三,但拗不过肚子里的馋虫,最终还是会拿出在手里攥出汗的五分钱买上一小块,那糖吃在嘴里不知有多甜,就是过上几天,感觉嘴上还有那股子甜味。

每年庙会,我最喜欢听唱书了。来会上唱书的艺人,大多来自灌云、沭阳一带,多数唱书艺人为男性,偶尔也能见到女唱书艺人。每年庙会,唱书艺人在会上各占一块地,听众少的场子仅有十个八个人,多的场子听众都能有百十口。只有这时,才能比较出唱书艺人的水平高低来。只见唱书艺人坐在一条长板凳上,一手敲着碗大的小鼓,一手敲着挂在手腕处碟大的铜锣。每次开唱,为招揽听众,唱书艺人都要先唱些简单的“小书头”,然后才正式唱正文。记得当年我听的最多的是《水浒传》《杨家将》。唱书艺人大约每唱半个多小时,就要卖关子停下来,这时听众知道要收签子了,所谓收签,说的俗一点就是收钱。每当这时,场子里就会有热心听众且有一定威望的老者帮忙到每个听众面前收签。常听书的听众身上都会带点“零开子”,每收一次签,听众只需给个1分、2分钱,偶尔收到5分、1毛钱时,收签人就会大声报出是某某人给的。一般每个下午唱书艺人能收五六签。这样下来,唱的好的艺人能收到几元钱,而差的仅能收几毛钱。因为那时我还是孩子,倒也享受到光听书不花钱的待遇,想来倒也觉得挺有意思的。

时光荏苒,日月如梭,不知不觉一晃几十年过去了,白虎山庙会已几易其址,且内容与形式也随着时代的发展几经演变。但不变的是白虎山上那布满沧桑的碑刻,仍在静静地向到访的游客讲述过去那或悲或喜的往事;碧霞寺里,从各地涌来的善男信女一如从前般虔诚敬香拜佛、祈福消灾,寺里香火依然是那么地旺;还有那青龙涧水仍在浅唱轻吟;曾经记录下发生在白虎山庙会上一幕幕场景的老照片仍在老人们的手中珍藏着,偶尔翻开看看,依然是那么新鲜、那么神秘、那么令人向往。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论