《海州文旅之声》| 第八十四期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

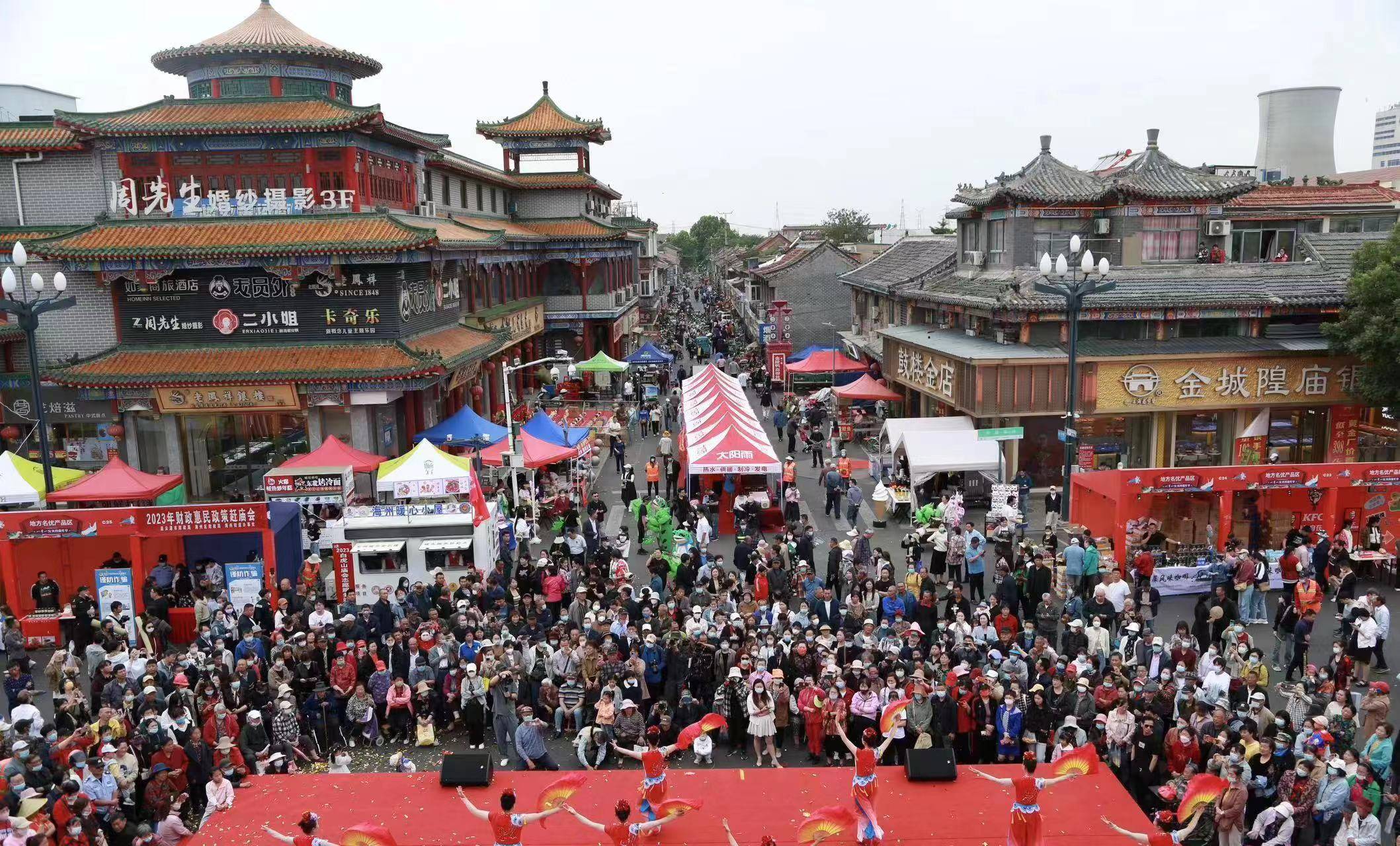

逛庙会,很多人就是图的那个稀罕劲儿——买新奇物件、吃特色美食、观赏传统文化表演、体验难得一见的民间技艺……这些平时散落星布在城市里、带着老海州历史意蕴的风物,此刻就在迈步可及的几条街上,是老老少少们目光聚集的焦点,好玩又好吃的吹糖人就是极受孩子们青睐的一个传统项目。

吹糖人是老海州城一个行业,现在已被列入市级非物质文化遗产。过去,小贩们肩挑挑子打着铜锣沿街叫卖,挑子一头是一个带架的长方柜,柜子下面有一半圆形开口木圆笼,里面有一个小炭炉,炉上有只铜勺,中间放满了饴糖糖稀(即麦芽糖),保持糖的软度;另一头是供小贩当坐凳用的小木柜,也存放烧火炉的木炭等。制作时,小贩从铜勺里取出一点儿糖稀,放在沾满滑石粉的手上揉搓,防止粘连,趁热将糖搓成卵形,团成一个空膛的长球状,空膛的一端抻细,就形成了一根空心的小管子,如吸管,马上就用嘴对着管子的一头朝里吹气,双手立即在糖泡的另一头随手就拉捏出各种造型,有人物、动物、花草等。

据说吹糖人技艺始于明末清初,吹糖人儿的祖师爷是刘伯温。朱元璋做皇帝后,担心那些与他出生入死打天下的兄弟们持功夺权,于是建造了一座庆功楼。庆功楼建成那天,他摆下宴席邀诸位文武功臣们前来赴宴庆功,暗地里却派人在楼下埋好大量火药和干柴,准备借机引火烧楼,以除后患。这事虽然做得很隐秘,却被神机妙算的刘伯温看穿了。赴宴功臣全部葬身火海,只有刘伯温侥幸逃脱,被一个挑糖儿担子的老人救下,两人调换服装,从此刘伯温隐姓埋名,天天挑着担子走街串巷。在卖糖的过程中,刘伯温创造性地把糖加热变软后制作各种糖人儿,煞是可爱,小孩子争先购买。在路上,许多人向刘伯温请教学吹糖人儿,刘伯温一一教会了他们。于是,这门手艺就一传十、十传百,传到现在据说有600多年的历史了。

艺人的开场戏是顶关键的,一旦手艺不好,不招孩子喜爱,这生意就算泡汤了。所以开始做的几个糖人一定是最拿手的,也是孩子们最喜欢的形象。唐僧师徒四个小糖人是最常见的招牌糖人。有的还带着一个画着花鸟兽虫的圆盘,交过钱后可以转动盘上指针,指在哪儿就做什么,以此来吸引孩子。

吹糖人材料和工具很简单。糖料是由蔗糖与麦芽糖混合后熬成的糖稀,相当的粘稠,适合吹泡塑形。粘在糖人上的把手是麦秸作的,一定没有节,这样中空着好吹气。趁手的工具一般有剪刀——剪麦秸用的,还有一把小铜勺——倒腾糖稀用的。铜勺的柄一般很细,上面还有一个小圆突起,是给糖人摁眼睛鼻子用的。加热糖稀的小炉子算是最大的设备了,燃料一般是木炭,偶尔也见用碎煤的,但是煤有烟,熏人,所以用的人少。糖稀熬软了,变成金黄闪亮的液体,就可以用了。

这吹糖人,功夫全在五个字,手、眼、心、气、火,具体地说,手要灵、眼要准、心要平、气要匀、火要温。吹糖人,先要捏胎,薄厚一定要均匀,再有就是气道,许多动态的糖人儿,关节处非常薄,一口气大了,就吹漏气了,这火更重要,饴糖硬了不行,软了叫糖稀,沥沥拉拉的不成形。

吹糖人艺人多为流动买卖,每年除6、7、8、9四个月因气温高、湿度大不宜吹制外,晚秋、冬季、早春等季节皆宜,尤以冬闲时节为最佳。一般艺人走乡串村出售,逢节庆、庙会等群众聚集活动的场合,摆摊制售。

糖人不易保存,过去甜品短缺时,在把玩过后小孩会吃掉糖人。现在大多觉得不卫生,很少去吃了。到了上世纪七十年代,物质生活也大幅度提高,很少有人买它,沿街的艺人也就少了,现在在海州年节的庙会上还可见到,已经被作为一项民间艺术受到重视。(以上转自高文清主编《连云港饮食文化》)

白虎山庙会记录着海州地区传统民俗文化的变迁,是许多老海州人期望每年寻找的记忆印迹和心灵寄托。

——穆晓英

童年的记忆总爱把最快乐的时光定格。一想到小时候,便记起四月八,直接掉进了四月八白虎山庙会的回味里,那些场面清晰又朦胧,快乐的滋味久久在心头。

小时候,最快乐的时候除了寒暑假,便是期待已久的四月八庙会了。记得每年清明一过,父母就会在饭桌上商量今年要去庙会置办哪些农具,孩子们悄悄瞪大了眼睛关心哪一天去,跟谁去。

在大人孩子的共同期盼中,四月八很快就到了。这一天,照例中小学都会放假,孩子们早早起床,揣上从小猪储钱罐里抠出的几枚硬币,就等着出发了。坐上手扶拖拉机一路轰隆轰隆,不一会儿就心急地问,还有多远还有多远啊?父母也总是会答:快了,快了!等看到密密麻麻的人群时,车子便停了下来,一颗快乐的心简直忍不住要蹦出来。

被大人牵着手,简直就像一滴水一样落进了熙熙攘攘的人群里。满满一个听觉盛宴的四月八,耳朵怎么也不够用。人与人之间几乎没有间隙,只能顺着人群,被后面的人从西门挤往市桥再挤往二院,慢慢向庙会中间流动,耳边到处是叫卖声、锣鼓声,形成一支五彩斑斓别有韵味的交响曲。

庙会上满眼都是人,密密麻麻的人组成两条巨大的人流,右侧往前,左侧往后,有挤累了的便直接放松了自己,任由人流挤着前行,随便往哪个方向,像一条漂在河流里的鱼。大家满脸都是喜悦与好奇,一边左右张望一边跟相识的人大声打招呼。路的两边才是庙会的亮点,平时很难见到的东西,似乎只要你能想到的都会在路边的一个个棚子里出现,从新疆的干果到宁夏的毛毯,从应时的农具到四季的花卉,从各种小吃乃至图书碟片魔术杂耍,与路边的各色彩旗交相辉映,真是琳琅满目,满足了你对物品的所有想象。

印象里逛四月八会,大人们上午都是以逛为主,少不得要去听戏听说书看魔术表演,还有看西洋镜和耍猴,京剧黄梅戏淮海戏哪一个点都值得站着听半天;《杨家将》《岳飞传》一直听到“欲知后事如何,且听下回分解”还意犹未尽;魔术表演、扑克牌表演、万花筒还有各种稀奇玩具,诸多的民间高手共同绘就了一场四月八会上的文化盛宴。孩子们关心的除了玩具就是吃,男孩子买脸谱、弹弓、金箍棒、大刀、玩具蛇,女孩子更多看上了漂亮的发夹、绒花、布艺钱包。逛庙会嘴里是闲不住的,几角钱的凉粉、油馍、烤牌、梅花糕、糖葫芦,一边享受着丰富的味觉一边随意地逛着,心情无比放松与快乐。

过了晌午,逛得差不多也吃得差不多了,大人们就会直接奔向卖农具的地点,挑选需要购置的各种农具,很快买好便直接返程了,孩子们往往在返程的车上直接睡着了。

不觉光阴流转几十年过去,每每想起儿时的四月八,那独属于海州人的文化盛宴,已不知不觉定格为童年的风景,在岁月的一次次回味中更加醇香。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论