《海州文旅之声》| 第八十五期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

如今的传统庙会,渐渐发展得包罗万有——有民间技艺的展示,也有现代科技的争锋;有地方小吃的荟萃,也有异域美食的诱惑……而老海州人来到庙会,最先寻找的大多是印着时代“年轮”、平时遍寻不见的老物件,那上面“裹”满了记忆中的温情岁月、快乐时光。

又粘又甜的麦芽糖,在上世纪七八十年代,曾经是孩子们的最爱。在物质贫乏的时代,麦芽糖作为一种小食,以金黄光泽、富有黏性、软滑甜蜜而成为海州传统的儿童吃物。

以往小孩子少有零花钱,想吃麦芽糖时,便以废品跟卖糖者交换才能吃到。这种以物易糖也出现于大人间,家长拿各种废弃物跟小贩们交换,小贩们再将货品整理后卖出从中赚取利润,这算是麦芽糖特有的买卖方式。每当在海州街头巷尾传出熟悉的敲锣吆喝声,孩子们便会从四面八方围拢过来,手里攥着平日里积攒的鸡毛、鸭毛、碎玻璃、牙膏袋、鸡肫皮、胶鞋底一类的废旧物品,从挑担人那里换取爱吃的麦芽糖。

挑糖担的,大多是些中年以上的男人。担子其实就是一副柳条筐,筐里放着换来的破衣服、烂铁皮等杂物,上面搁着一块木板,木板上一头搁着一个木头做的盒子,上面镶着玻璃。这个盒子里头放满了针头线脑、头油木梳等一应女子使用的小玩意,另一个筐子上面放着一个大而扁圆的铅皮盒子。孩子的兴趣都在这铅皮盒子上。

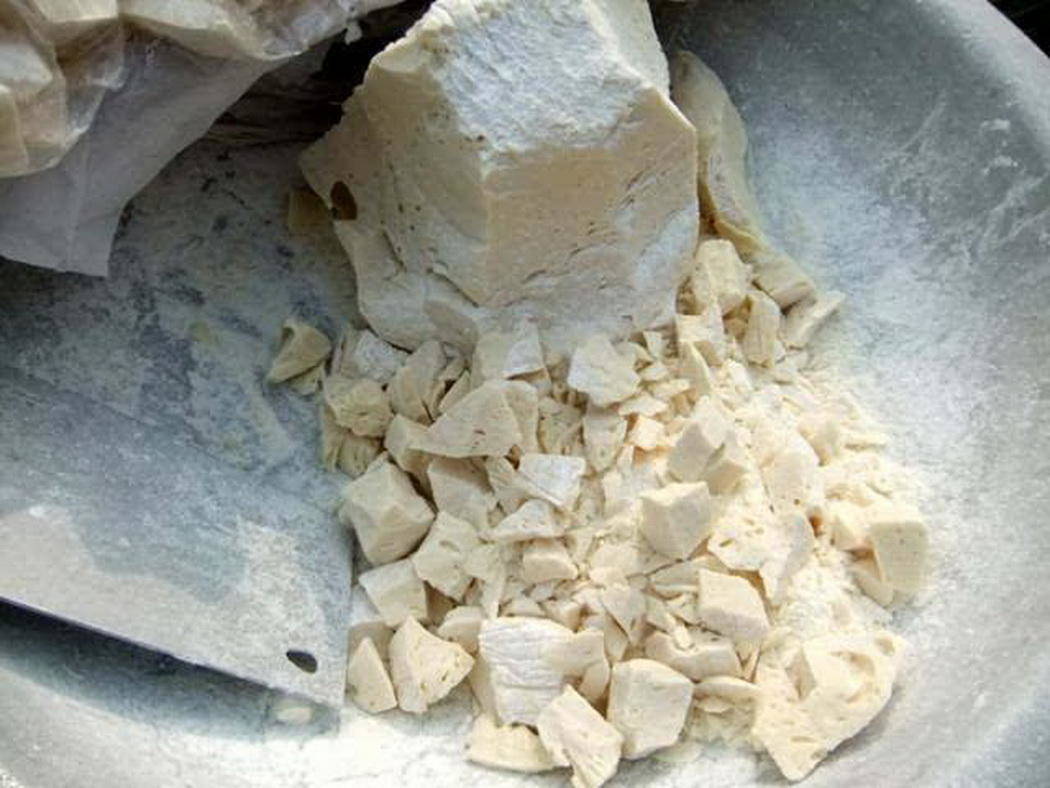

换糖人把孩子递上去的东西收进柳条筐子里,然后打开那个铅皮盒子,里面是一块如面饼一样的麦芽糖,上面撒满了白粉。换糖人左手持一块薄薄的铁铲,右手拿着一柄小小的榔头,把铁铲插在糖饼上,轻轻一敲,麦芽糖应声而离。糖块的大小取决于交给他的废品的多少。

在自然界中,麦芽糖主要存在于发芽的谷粒,特别是麦芽中,故得此名称。古时称为饴,有的地方称作胶糖、饧糖。麦芽糖的制作大概分为以下几个步骤:先将小麦浸泡,让其发芽到三四厘米长,取其芽切碎待用。然后将糯米洗净后倒进锅焖熟并与切碎的麦芽搅拌均匀,让它发酵三四小时,直至转化出汁液。而后滤出汁液用大火煎熬成糊状,冷却后即成琥珀状糖块。为了保持干燥不让糖变软化掉,做好的麦芽糖一般搁在炒过的稻谷皮里。炒过的稻谷皮散发着一股特殊的香味,熏染着麦芽糖那甜甜的、香香的、黏黏的味道。

麦芽糖亦有其食疗功效,可用作养颜、补脾益气、润肺止咳、缓急止痛、滋润内脏、开胃除烦、通便秘等,主治脾胃虚弱、气短乏力、纳食减少、虚寒腹痛、肺燥咳嗽、干咳少痰、咽痛。海州民间秘方用麦芽糖两匙,开水化服,治胃溃疡及十二指肠溃疡,有缓解胃痛之效;麦芽糖拌红萝卜片,放置一夜,溶解成糖水饮服,治咳嗽,咽喉痛;指头疔疼痛,用麦芽糖水频搽患处有效;新鲜香橼1-2个,麦芽糖、开水适量,同蒸数小时,蒸至香橼烂熟为止,早晚各服一次,每次服一汤匙,有止咳化痰、健胃润肺作用,适用于老年人慢性支气管炎、痰多、喘咳、气急等症;麦芽糖一汤匙,用滚沸的浓豆浆冲服,有补虚益阴作用,适用于体虚哮喘,干咳无痰日久不愈之患者。但中气弱、消化力不足、体内有湿热、体胖多病则要慎用,因麦芽糖会助湿生热、令人易于腹胀。

说来奇怪,麦芽糖还是海州民间用以供奉灶王爷的美食。据传,灶王爷本是天上的一颗星宿,因为犯了过错,被玉皇大帝贬谪到了人间,当上了“东厨司命”。它端坐在各家各户的厨灶中间,把好事坏事都详细记录下来,到了腊月二十三日就回转天庭,向玉皇大帝禀报每家的善恶表现。到了腊月三十晚上再返回人间,根据玉帝的旨意惩恶扬善。所以人们在腊月二十三日都要祭灶,并把又粘又甜的麦芽糖供于灶王像前,祈愿老人家“上天言好事,下界保平安”。(本文转自高文清主编《连云港饮食文化》)

白虎山庙会记录着海州地区传统民俗文化的变迁,是许多老海州人期望每年寻找的记忆印迹和心灵寄托。

李善和

儿时的我住在离海州城不远的农村,由于家里不是太富裕,早己习惯于摸鱼捉虾、野地撒欢的我,上街几乎是一件十分奢侈的事情。因而对于街面上发生的新鲜事,我是不甚了解的。当然家人也绝不会轻易带我上街,因为上街总要花钱,而一旦花钱了,总会影响到家里某个“大件”的购买日程。但在农历四月初八这一天,家人是绝不会因为手头紧张而把我支开去割猪草的,相反家人还会主动问我需要买点什么,是否一起去逛庙会?儿时的记忆中,“赶四月八会”成了当时和我同龄的大多数农村孩子最为期盼的一件事。

由于街上人多路窄,十分拥挤,弄丢孩子的事情时有发生。带孩子逛庙会的家长为此费尽了心思,有的始终牵着孩子的手,稍小一点的就抱在怀中,更有甚者用一根长绳子拴在孩子的手腕上,犹如牵着自己心爱的“小宠物”。同样的担忧也困扰着我的父亲,小时候的我比较瘦小,牵着走倒不如说是从人缝中拉着走,生怕拉坏了胳膊;用绳系着又担心绳长人小,被人挤丢了。于是,父亲就将我扛在肩上,一方面高处宽松,不会被挤,一方面方便自己走路。坐在父亲的肩头,视野异常开阔,我就开始环视自己的前后左右,都是黑黑的、慢慢向前移动的人头,犹如一道黑色的洪流向前缓缓流淌。

人流一直顺着幸福路向前推进,到了朐阳门广场的时候,人流逐渐向四周散开。按照庙会多年的习俗,沿路而设的大多是卖东西的客商,而广场由于面积较大,适合架设大型帐篷,一些马戏团就在广场上卖票表演杂技。每每走到广场的时候,父亲也会难得大方一次,为家人买票观看马戏。儿时的农村没有太多可以作为伙伴间谈资的新鲜事,尤其是夜晚,格外的寂静、沉默。而此时坐在帐篷中,我们能看到只有在电视里才能看到的杂技表演,那种幸福感和获得感,是至今都难以再次找寻和体验的美好回忆。

作为一个孩子,难得的上街机会,当然少不了提出一些“过分”的要求,吃好吃的永远是心中一份难以割舍的情怀。依稀记得当时父亲领着我们一家,顺着新建路向西至市桥附近,走进一条陌生的小胡同,去买一种叫“马蹄烧”的烧饼。这种烧饼因为外形酷似马蹄,因而取名“马蹄烧”。烤制烧饼的店面很小,只有一间临街的店铺,门口放着一个炉子,支着一面大大的放饼用的竹筛,屋里一条长长的案板上放着做饼的材料。两个师傅,一里一外,一人将面揉好、填上糖馅、压平、撒上芝麻,一人将手先蘸一下水,迅速将饼贴在炉壁上。稍等片刻,饼香四溢,让人欲罢不能。每每拿着一块刚出炉的烧饼,老板就会说“趁热吃,饼脆着呢!”

时间如同一个沙漏,总在不经意间将生活的内容逐渐消减。儿时的回忆,随着年龄的增长、世事的冲击,似乎再也难以找寻。驻足回首,那火爆的“四月八会”仍在,依然有着满满的期待!

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论