《海州文旅之声》| 第九十九期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

送礼,作为一种民间礼仪古来已久,它是人际间进行感情联络的一种手段。尤其在一些重要的日子,或者亲朋好友间拜访走动,都免不了要带上些礼物,表达一下善意、敬意。

崔月明

海州民间很讲究礼尚往来,亲戚朋友、左邻右舍,不管谁家遇到重大事情,大家都要前去送礼。如果是喜事就表示祝贺,如果是丧事就表示关切和慰问,有礼还礼,所以,相互送礼叫做“出礼”。

亲戚、邻里之间送礼主要分两种:一种是喜礼,一种是丧礼。喜礼的内容比较繁多,包括上梁、乔迁、过寿、婚嫁、生孩子、新生儿十二朝或满月、过周岁等。过去,送礼只是一个人情往来,不在乎多少,但必须有来有往,“宁叫礼薄,不叫礼缺”,讲究“礼轻情谊重”。

礼品没有太多的讲究,选择的范围也比较宽泛。如果是婚礼,送男方的一般是枕头、帐子、脸盆、水壶等,送女方的一般是箱子、匾、工艺品、喜果子等;如果是祝寿,一般送《寿星图》《麻姑献寿图》、寿联、寿幛、寿桃、寿酒、寿糕、寿果;生孩子则送鸡蛋、馓子、老母鸡;孩子满月送小包被、老虎鞋、老虎帽、肚兜兜;过周岁则送衣服、鞋帽、玩具;如果是丧事,一般送花圈、被单、挽帐、挽联、烧纸等。丧礼不管多少,一定要收下,不准退回;其他方面的礼可以收,也可以退,收下的礼叫做“受礼”,退回的礼俗称“壁回”;送来的礼都收下,叫“全受礼”,一点不收的叫“不受礼”,收一半退一半的叫“半受礼”,半受礼的一般是收物不收钱;有的人家是“受亲不受邻”。

受礼的主家都要建立一个“礼薄子”或是“礼单子”,就是用一叠纸订成一个小本子,喜事用红纸,丧事用白纸,在面上写上受礼的事由和时间,里面详细记录亲朋的姓名及所送礼物的名称和数量,以备将来还礼时参照。一般婚礼和丧礼往来是对等和稳固的,不管生活如何困难,只要受过别人的礼,千方百计也是要还的,上辈没有还清的,子孙也要接着还。如有一方受礼不还,遇事的人家便会与其断绝往来,别人也会耻笑。所以,海州有这样的民谚:“人情不是债,头顶锅盖卖”“人情大如债,不还人会怪”。

海州有个地名,叫“市桥”,很少见的名字,不光是外地人,就是当地一些不熟悉的人也会有这样的疑问:为什么叫“市桥”,不该叫“四桥”吗?是啊,为什么叫“市桥”呢?海州民俗学者宋继奎曾撰文进行了详细解说——

海州“市桥”,如今只剩下地名了,其实历史上确曾有过市桥和市河。

据史料载,在宋代海州城内就有了市河和市桥,后市河淤塞。清乾隆23年(公元1758年),知州李永出重新疏浚城内“玉带河”,因沿河有“市”,又称市河。其流程是“自城东马家汪至西水关”,也就是后来的海师东南至新西门的新建路一带;为方便官吏人等沿河乘船去位于鼓楼东的州衙,市河在河的东部上崖头处又折向南,通过鼓楼下直至利汪崖(今天的百子庵附近)处止。市河水源是引城西蔷薇河水由西水关人城,长约2里,为当时沟通淮泗运送粮草到城内的漕运通道,并有生活用水及排水的功能。所以,西门的门额叫“通淮门”。

据明朝《隆庆海州志》载,市河上共建有5座桥:一座叫清宁桥,在敦化坊,于鼓楼下垮河,过桥可达州衙;一座叫东市桥,也在敦化坊,因在石室出院前(即今天关庙巷北)跨河,出院与科举“三元及第”有关,所以又叫三元桥;一座叫西市桥,在阜民坊,北通北门,南通十字街,就是现在所说的市桥。以上三座桥均为宋景定4年(公元1263年)安抚使张汉英所建,所以最迟在宋代就有了市河和市桥。另一座叫水门桥,在西城坊,建于明代中叶;还有一座在州衙北,叫北市桥,以上均为拱形石桥,桥下可通舟楫。

市河自乾隆23年开浚以后,“因无源,寻涸。”主要是因为蔷薇河上游西来之水裹挟砂土,下游受海水潮汐顶托,形成淤积,市河成了无源之水,就逐渐干涸成了平陆。后来曾有将城东甲子河与市河凿通的建议,但因为鼓楼以东地面标高高于甲子河水位,两河虽然相距不过1里多远,但以当时的工程技术水平无法浚通,只能作罢。沧海桑田,以致市桥成了历史地名。

作为曾经连通州衙的桥梁,市桥一带曾繁华一时,不少老海州人还记得小时候的热闹景象。

于宝梅

儿时记忆中的市桥晚上最为热闹,下午三四点钟,卖东西的慢慢都出来了。卖鸡蛋的老人好像都是外地的,夏天太阳老高,他们有的早早就来占领有利地势,地上铺上稻草,卖鸡蛋的老人把鸡蛋一字摆开。我和妈妈总会从鸡蛋摊这头走到那头,走走停停,询问价钱,比较着每个摊位鸡蛋的大小,通过一番比较、讨价还价才确定目标。卖菜的是周边的菜农,还有卖香喷喷的猪头肉的,真是馋得人口水直流呀,要是哪一天晚上家长能买些猪头肉回来,那就是我们最幸福的时候了。当初的李家烧鸡是海州的名吃,金灿灿的外皮上扫一层油,格外诱人,总会想,啥时候我家吃上一只烧鸡呀!现在各种卤货店开遍大街小巷,也达到想吃就买的经济状况,可是没有儿时的期盼,也没有儿时的味道。

市桥晚上是孩子们的天下,特别是夏天,几乎每个孩子手里都拿着一个瓶子,在昏暗的路灯下来回穿梭。我们在逮一种叫“土狗”的昆虫,回家可以喂鸡。逮到一只就高兴地不得了,有时候还一边逮一边数,看谁逮的多,九、十点钟路上行人渐渐稀少,我们才抱着自己的成果喜滋滋地回家。

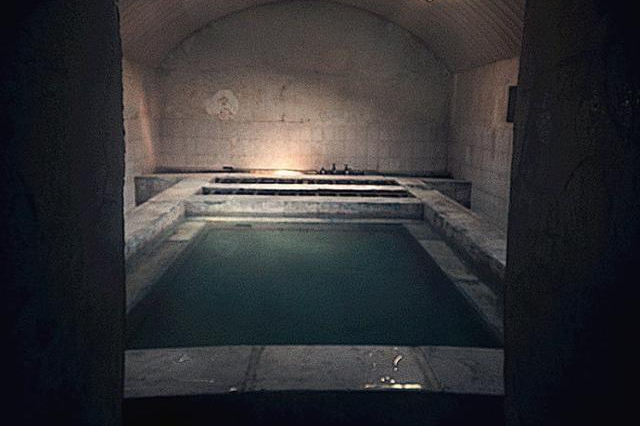

晚上,我们还有一个值得骄傲的小天地,那就是浴池大楼。当时的浴池大楼是旅社加澡堂,这个地方在我们的记忆中那可是高大上的地方,它是两层小楼,全木头建成,大门两旁各有一楼梯,每次踩在上边,就会发出“咯噔、咯噔”的响声。我们楼上楼下地跑着,木头地板发出“咚咚”的响声,有时吵得客人出来训我们,我们一溜烟跑下楼,听听楼上没有动静,又悄悄地从东边楼梯上,从西边楼梯下,没有被发现,心里喜滋滋的。旅馆的后边就是远近闻名的浴池,生意最繁忙的时候要数春节前,浴池里真比下了饺子的锅还热闹,为了能洗干净的水,半夜家长就拖我们去洗澡。

星期天我们早早完成作业,就开始到处野了,有时候跑青龙桥玩,有时候爬白虎山,更多的时候是和哥哥在市桥公交车站台摆小人书摊。用一块塑料布往地上一铺,把哥哥的小人书一本本、一排排摆整齐,拿小板凳往书摊后一坐,一边看书一边时不时抬头看看,期待着有人光顾,来一个顾客我们极力推荐,把自己的凳子让给顾客坐,有时候下雨,宁可自己淋湿,也要保护好小人书。

繁华的市桥,满载着儿时的美好回忆。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论