《海州文旅之声》| 第一百零一期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

海州有条巷子叫石狮巷,是因为靠近石狮口而得名。西与朱沟河崖巷相连,东至西门路,长约400米。从东巷口向里50米处,与西门巷成T型相接。石狮巷本身并无特色,也早就没有了石狮子,那它为什么在老海州人的记忆中占据如此重要的地位呢?

崔月明

我问过当地一位八十多岁的老人见过石狮子吗?老人说他没有见过,但听他的爷爷说见过,以前在巷子东口端坐着一对威武雄健的大石狮,守望着这条老巷。石狮子是在中国传统建筑中经常使用的一种装饰物,古代的宫殿、寺庙、官衙、牌坊、豪门巨宅等,都会在大门两侧摆放一对石狮子用以镇宅护卫。石狮子已作为中国传统文化的一部分被传承下来,在民间也是一种赋予了神力的灵兽,成为看守门户的吉祥物,海州民间现在还有用石狮子把大门的习俗。

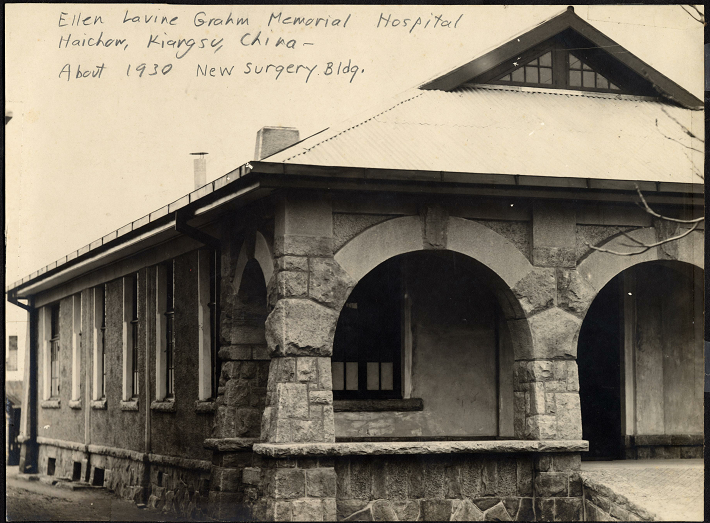

说到石狮巷,就不能不说到“义德医院”,“义德医院”是海属一带乃至苏北、鲁南地区最早的西医医院,“义德医院”使得石狮巷名闻方圆几百里。

清光绪三十四年(公元1908年),美国基督教南长老会传教士慕赓扬夫妇来到海州,租借石狮巷17号的一排8间民房,开办西医诊所。1913年,美国实业家嘉尔翰年仅14岁的女儿爱伦丽芬去世,因爱女深切,便决定捐资兴建医院。慕赓扬用这笔款在原来诊所的基础上兴建医院,扩大了规模,定名“义德医院”,并任首任院长。“义德医院”已经能进行结核、疟疾、梅毒、截肢、阑尾切除、疝气修补、膀胱切开取石以及显微化验、输血、输液等内外科常见病多发病的诊治,名气大了,四乡八镇的人都前来就诊。1916年,医院还开办了护士学校,培养护理人才。

“义德医院”是现在连云港市第二人民医院的前身,在当地培养出了孔宪东、谢振亚等一批名医。

石狮巷的西边有一个停水坝,当地老百姓称为甜水坝。多年前,听我市文史专家张传藻先生讲:蔷薇河流到海州境内之后,流速变缓,河道蜿蜒,河底高程海拔不足2.8米,其出海口——临洪口本来设了挡潮闸,但每逢海州湾涨潮时,海水顺着口门往上游倒灌,至海州西门外,淡水和咸水会合,基本上处于静止状态。人们利用这一潮汐规律,建了一个停水坝,使海潮上不来。停水坝建成后,在海州西门外,留下一片几百亩大小的汪塘,既是饮用水,又兼作灌溉,雨季还有蓄水防涝作用。

我有几位同学父母在医院工作,他们家就住在石狮巷,我们放学后经常过去玩,还在停水坝里钓过鱼呢。遗憾的是,上个世纪末,停水坝西侧出水口基本上被垃圾、淤泥堵塞,大汪塘面积日渐缩小,从几百亩减少到几十亩,其蓄水功能大大减弱,更不能作饮用水了。在2001年夏天,还发生两次内涝,田间作物遭受很大损失。现在停水坝已不复存在。

无论是逢年过节,还是平常的聚餐摆宴,都离不开一种重要的饮品——酒。今天就来说说海州人饮酒的历史。海州地区酒的种类繁多,而且历史悠久,久到什么程度呢?也许真的远远出乎你的预料。(以下内容摘自高文清主编《连云港饮食文化》)

海州人饮酒的起源何年?专家得出一个惊人的结论,即海州酒史与华夏酿酒年代几乎一样久远。古海州造酒、饮酒的历史有7000年并非浮夸之词。

古史传说中华最早造酒的“女技师”叫仪狄,《说文》《世本》以及《战国策》等古籍都有记载。仪狄是羲和部落来风氏的族人,是鸟夷的后裔。羲和部落就寓居于云台山一带,所以说仪狄造酒是中国之始,也是海州之始。史前时期的酒——果子酒或是果子与粮食混合的自然发酵的水酒是东夷人发明创造的。

从近现代出土的陶器制品来看,新石器时代海州已有了专用的酒器,酿造发酵所用的陶尊、贮酒所用的陶罐等等。同时出土大量的稻谷,是酿酒的原料。在龙山文化时期,酒器就更多了。从6000年前大村、二涧新石器遗址中出土的竹节杯、红陶盉到4000年前龙山文化遗址中出土的陶鬻到黑陶高柄杯,从商周遗址中出土的青铜甗到春秋战国遗址中出土的印纹硬陶,从唐宋时期墓葬中出土的种类繁多的酒具,到明清之际瓷器酒具的大量传世。

在汉代,饮酒成为社会风尚。1978年7月,花果山出土残简30件,在可辨认的13片简中,就有醉酒触法和卖酒违法的记载。从出土的汉画像石中造酒、对饮场面屡见不鲜。孔望山摩崖造像中的一个浅龛中有一幅“维摩辩图”,对坐二人,跪坐者后面又立一人,分别抱着“扇面”和鞬。中间几上,就放着一个漆尊,尊内有勺,每人面前置一漆耳杯,对坐而饮,侃侃而谈。从本土多年来发掘的西汉、东汉墓葬中可以发现,西汉墓男性棺中几乎都有耳杯陪葬品。花果山新华大队出土的一座西汉木椁墓中,曾出土漆凭几、漆案,案中有六个漆耳杯,另外还有成组的盛酒器:釉陶壶、釉陶瓿、釉陶方等,可见西汉饮酒之风的炽烈。前些年小焦山汉代霍贺墓中,曾出土过一只带釉的陶壶,里面还保留着2000年前的残酒,称得起是真正意义上的古酒了。

海州由于处在重要战略位置,自古为兵家必争之地。著名的宋江义军,便是在这里的海边全军覆没的。《水浒传》上忠实地记录了当时造酒的状况,既有智取生辰纲中买来可以解渴的低度酿米酒,也有武松喝的三碗不过岗的烈性蒸馏酒。古海州人敏锐地把握这造酒史上的重大转折,为完善蒸馏酒的技术和推动其发展,做过相当的贡献。

明代开国之初,从苏州和山西向苏北沿海大量移民,移民们将他们那里酿酒技术也一起带到了海州,把海州的酿酒水平又向前推进了一大步。《西游记》的作者吴承恩在畅饮了当地的名酒之后,眼前的花果山便渐渐氤氲浮动,流光溢彩,他心底的许多奇思妙想,也都在这仙境般的山野间活跃起来,激发起强烈的创作欲望,开拓出一片广阔的梦幻天地。

生活在云台山下的李汝珍,虽然反对狂饮烂醉,但对当地的酒文化却大有研究。在《镜花缘》中,他列数了天下名酒55种,他特别推崇当地的“海州辣黄酒”。可惜这个名酒随着白酒的大量生产而一度失传。《镜花缘》里还一再写到解酒的神药葛藤粉,并推崇云台山上葛藤粉功效天下第一。

直到民国时,海州市面上卖零酒很少有肩挑“溜乡”的,一般都在酒店内坐卖,店门上用竹竿挑一块布或木板,上写一个大“酒”字,叫“酒望子”或“酒帘子”,相当于现在酒店的招牌。店内装酒多用小口坛子,俗叫“驴嘴坛”,坛口均以干猪尿泡皮封扎,既严实,又不怕潮湿,不走酒味。民间有“紧打酒,慢打油”之谚,意思是老卖酒的人,打酒速度极快,端子有点不满也被酒花掩盖了,积少成多,赚点昧心钱。酒店柜台通常摆上几只碗,酒瘾大的人,倒上一碗酒,拿一棵大葱或几个辣椒、萝卜干等下酒,这叫“喝柜台酒”。

古海州的酒文化,就如一条流淌着琼浆玉液之河,它一路奔流而来,直至汇涌入当今的酒海。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论