《海州文旅之声》| 第一百一十二期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

健康长寿是自古以来人们都向往的一种生活状态,所以就有了为高龄老人专门举办仪式庆祝的习俗。海州民间把给六十岁以上的老人过生日称为“过寿”,又叫“做寿”,也就是每到老人六十、七十、八十、九十、一百岁生日,儿孙们都要隆重地举行庆贺活动,祝福其长寿。

崔月明

海州老人过寿有条俗规:过九不过十。老百姓认为“十”是满数,寿满即到头了,不吉利。所以,做寿时用的都是虚岁,即把五十九岁当六十岁过,六十九岁当七十岁过,以此类推。一般在六十岁以下不能叫“过寿”,如果在六十岁以下“过寿”,不仅会遭到人们的指责甚至唾骂,而且还要“折寿”。海州有一句俗话:“尊亲在不敢言老”,只要父母健在,即使超过六十岁,也不能在家过寿,只能是过生日。

庆寿时,一般人家都要布置寿堂。寿堂要设在堂屋,寿堂前放一张八仙桌,桌旁放两张椅子,桌子的中间放一铜铸的大“寿”字,两旁点两支寿烛,前面再摆放两盘寿桃和两盘寿面。在寿堂的后墙正中挂一幅中堂画,男寿星一般用《寿星图》或《松柏图》,女寿星则用《麻姑献寿图》。中堂的两边悬挂一幅寿联,内容都相当喜庆,如“福与天地共在,寿比日月同辉”“寿比南山松不老,福如东海水长流”“福海郎照千秋月,寿域光涵万里天”等等。有的大户人家对寿联特别讲究,根据寿星的身份、岁数、过寿的月份等,专门请人撰写,内容新颖别致,使祝寿的气氛更加浓烈。

过寿有两段高潮:一是前一天晚上暖寿,二是第二天正式贺寿。前一天晚上,女儿要为过寿的父亲或母亲做一身全新的寿衣,包括鞋、帽也要是新的。寿衣一定要肥长一点,如果做短做瘦,与“短寿”谐音,是很不吉利的。寿星穿上女儿做的寿衣,和家人一起吃长寿面,之后,坐到八仙桌的上首,接受子孙叩拜。

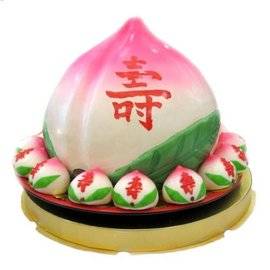

寿桃和寿面也是由女儿送的,一般在前两天就与会做寿桃的人家说好预订,贺寿当天,天一亮就去端回来。寿桃是用面粉做成桃子、石榴、佛手等各种造型,再用红、绿可食色素描绘,非常形象、逼真,做好后一定要放到一个盘子里,谐音为王母娘娘祝寿的“蟠桃”。一盘寿桃一般为108个,与佛珠数相等,“佛”“福”用海州话说听起来同音,寓意“福寿无边”。寿面也要放在盘子里,盘成宝塔形,顶上插一朵红花,和寿桃一起摆放在八仙桌上。

正式庆寿这天,儿子要负责置办寿庆的酒宴,招待前来祝贺的亲友。过去,亲友来祝寿一般不送钱,而是送寿幛、寿联、寿酒、寿糕、寿烛等一些物品,祝寿时也要说喜话,一人高声说,大家一起道好,如“抬步进寿堂,好!寿堂喜洋洋,好!寿山并寿海,好!福寿满炉香,好!”

来宾祝寿之后,最精彩的是儿孙们向寿星“献寿”。这个节目在午时举行,午时一到,寿堂前的宾客都自动站到两边,儿孙们则按辈分、长幼排好,依次给老寿星磕头献寿。每个人磕头时要表示愿意拿出几岁自己的寿龄献给老寿星,当场用红笔写在黄纸上,签名画押,然后一起拿到祖先堂或城隍庙烧掉。献岁越多,老寿星越高兴,有时加起来有几百岁,说明老寿星子孙满堂,都非常孝顺。

献寿以后,寿筵开始。首先是吃寿桃,每人都要吃一个,然后,依次给老寿星敬酒。寿筵上一定要吃面条,称为“长寿面”,第一碗要盛给老寿星,别人是不能随便吃的。吃过饭,各人都把自己用的碗筷带走,叫做“讨寿”。传说用吃过寿面的碗筷吃饭可以长寿,要是九十、一百岁高寿,陌生人知道了都要来讨要寿碗。

老海州的每条街巷,都镌刻着年代的记忆,对于老海州人来说,每一处曾经斑驳的墙面,每一块磨得亮滑的青石板,都自有其价值,细细品来,无不回味悠长。

崔月明

观音庵巷,因巷子里有一座观音庵而得名。北与中环中路相连,从北向南一路呈上坡趋势,低处与坡顶落差至少有十多米。在门牌1号的院门处,巷子分成两条岔路,一路向南,最南端为海州实验小学围墙,再折向东,出巷口左侧为海州区委党校,右侧为海州实验小学,对面即为朐阳门。这一路门牌为单号,51、53、55号为三栋五层的居民楼,其他均为独家独户的院落。观音庵巷不像其他巷子,住户紧挨着巷子两边,门牌号依次排开,观音庵巷的住户沿着两条主巷,多处向两边扩展,只凭门牌号找人家还真的不好找呢。

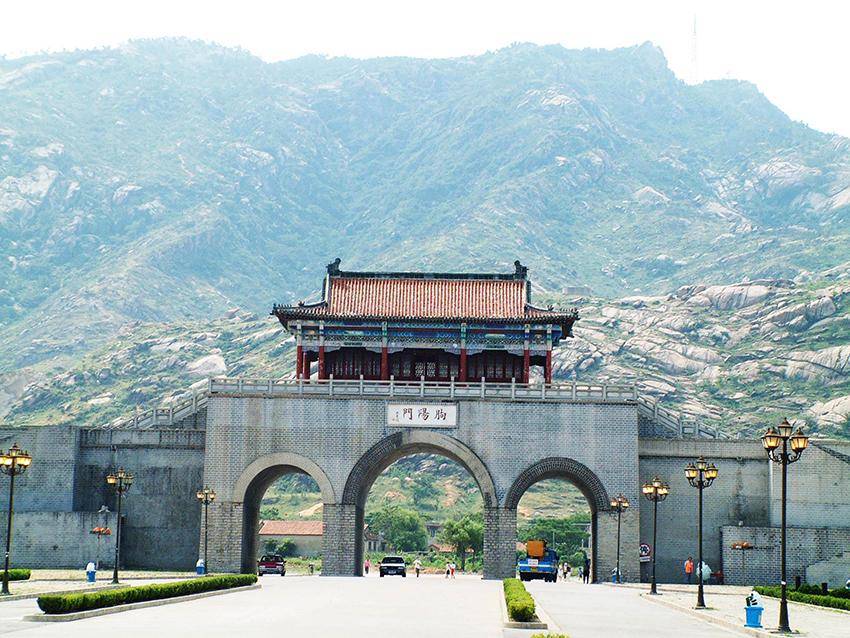

东巷口对着的朐阳门是海州古城的南门,始建于明代永乐年间,位置在双龙井北。朐阳门原是一座瓮城,外门朝南,内门朝东,因为面对锦屏山,所以瓮城城门的门楣上刻着“锦屏如画”四个大字。1935年,驻扎海州的税警团为了用兵方便,在直对十字街的南面城墙上新开了一座城门,这样海州城南便有了两个门,为了加以区分,当地老百姓将新开的城门叫“新南门”,原有的朐阳门叫“老南门”。1939年,侵华日军对海州城进行轰炸,致使城内建筑无一完整,朐阳门也毁于战火,只剩下一些残垣断壁。现在大家看到的朐阳门,是1991年海州区政府实施古城改造开发旅游复建的,城门在原来的位置向南位移了约200米。复建的朐阳门仿明代城墙建筑,城墙是用青砖所砌,城门比古代城门要高大许多,估计是考虑下面门洞是交通要道,需要通行公交车的缘故吧。城楼左右两边对称,有一段五六十米的城墙,城楼北侧两边有登城的小门,沿阶可登城楼眺望锦屏山。朐阳门南北两面是休闲广场,每天早上附近的许多市民到这里晨练。夏日的夜晚这里最为热闹,吃过晚饭,人们都聚集到这里纳凉,有说书的,有唱戏的,有唱歌的,有跳舞的,许多商贩也看准商机,想吃什么时蔬瓜果,应有尽有,可谓一幅再现庙会场景的市井风俗图。

观音庵巷的另一岔口向西,门牌为双号,巷口正对面为观音庵正门。庵门南侧又分为两路,一路沿院墙往西,有十多户人家。一路沿坡道上达高岭,岭上即为南大岭巷了,上面盖满了民房。听老人说这个大岭是原来的外城墙,岭上地面比下面三层楼的楼顶还高出一大块。

观音庵建于清代晚期,位于原老南门外西侧、护城河南边的一个土岭上,庵门朝东,背依城阙,西邻朐山书院、蜡神庙,东离双龙井不足百米。初建的观音庵规模不大,类似于一座四合院,三间不高的大殿内,供奉一尊观音像。新中国成立后,大家只知道有一俗家姓马的老尼姑在庵里修行和生活多年,周围的老百姓不管大人小孩都称其为“马奶奶”。

观音庵是海州九庵十八庙遗存之一,上个世纪90年代初,政府拨款在原址上进行了修葺,将位于北大街被拆迁的古佛庵并入观音庵,新建了五间大殿、山门、念佛堂、古佛殿和斋堂等建筑,庵院占地面积达2300多平方米。前些年观音庵易址,此院落便又荒废了。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论