《海州文旅之声》| 第一百一十七期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

即便是在连云港本地的版图,古镇板浦都貌似不起眼。可是,就是这样一个弹丸之地,千百年来,却真的人杰地灵、物华天宝、藏龙卧虎、文脉昌盛。何为文脉?连云港市作协会员、土生土长的板浦作家潘友国给出答案:“我领悟到,文脉就是地方文化生命的演变与基因延续”。

潘友国

古往今来,古镇板浦文脉最兴盛的顶峰,当然要数清朝。

让我们穿越时光隧道到清朝。乾隆、嘉庆时期板浦文脉跃上一个高度,达到鼎盛,故得名“乾嘉学派”。乾隆年间,淮安盐运分司改设海州盐运分司,驻板浦,板浦的经济也进入全盛时期。当文化和经济碰撞时,极大地推动了文化的发展。当时,板浦成了苏北地区乾嘉学派活动的大舞台,一时间,群星璀璨,文人云集,创造了朐海地区文化发展史上的高峰——凌廷堪、李汝珍、吴振勃、吴振勷、程立中、程立达、孙吉昌、程枚……以上综述的文人中,其中两位具有影响力的人物,且取得了不可忽视的文学成就,至今无人超越。这两人,堪称是古镇文人中塔尖上的人物。

这两人到底是谁呢?毋庸置疑,二许。当我写到古镇的文脉,文脉的这个词,我首先想到了二许,二许的故居——通鱼巷。我极其仰慕通鱼巷“二许”许乔林、许桂林的才名。通鱼巷是我重点的寻访地点。

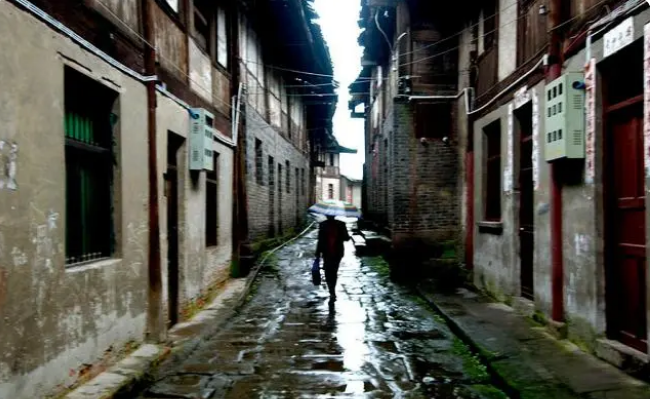

我对通鱼巷产生了浓厚的兴趣。有兴趣,那好办,去瞧瞧呗!我居住在古镇的一隅,离通鱼巷极近。先从繁华的新民路老新华书店,转进老巷鱼市口,再沿着巷子往东,大约走上三十米,往北拐,就来到了通鱼巷。进入巷口,往左侧瞧,巷子墙角,挂着一块路牌子,上面写着“通鱼巷”三字。通鱼巷幽静,几乎看不见一个游客,也听不见鸡鸣犬吠之声。通鱼巷左侧第四家,则是一家猪头肉作坊,规模不小。

作坊的前身是板浦豆腐店,三十年河西,三十年河东,现在成了朱姓猪头肉作坊。猪头肉作坊的卖家大名朱光祥,小名小双喜。三十年前,是大双喜(朱光成)的作坊,后来大双喜生意做大了,就将作坊让给了弟弟小双喜。

猪头肉是世俗的,有民间的烟火气。猪头肉用老卤制作,刚出锅的猪头肉,色泽淡红,澄亮透明,肥而不腻,入口即化。此刻,切上一小碟猪头肉,不喝酒岂不扫兴?取来一壶老酒,猪头肉绝妙的下酒菜;另外一种吃法,用朝牌饼夹猪头肉,味道也不错。猪头肉真是风味无穷。一点不夸张,他家卤制的猪头肉香味,从巷头一直飘到巷尾。

说来也巧,紧挨着猪头肉作坊的,就是我同事陆东旭家。巧事不断,陆东旭的父亲,是我初中时的代数老师。记得,陆老师讲课精气神很足,百听不厌,给我留下深刻印象。

同事陆东旭家的屋后,便是闻名古海州的二许故居。岁月流逝,物是人非,二许的故居成了一片废墟。二许,乃一对亲兄弟,一母同胞,兄为许乔林,弟为许桂林。

二许的才华是空前绝后的。二许被古人称之为“板浦二才子”“东海二宝”。

在古镇谈文脉,二许是必谈的话题。二许故居铁门被锁着,门前两只汉残存的白玉大石鼓,虽裂痕累累,却像“活”的历史,向世人讲述着曾经的辉煌。这些石鼓在古代象征着身份,人家门前摆着石鼓,非富即贵,一般老百姓门前若摆着石鼓,那将要受到官府惩罚的。

二许故居门墙上的几根枯草,倔强地在风中轻轻摇曳。从古镇的史书上看,通鱼巷是古镇最充满灵气的巷子,通鱼巷的二许,彻底地影响了文坛巨匠李汝珍,如果没有二许的鼎力相助,也就没有《镜花缘》的鸿篇巨作了。自古流传有一种说法:文人相轻,此话,也不尽然,譬如:二许。二许对李汝珍的才华禀赋,万分欣赏,遂对李汝珍勤加指点,并提供大量资料……可以说,二许和李汝珍是亦师亦友的关系,惺惺相惜。李汝珍的《镜花缘》一书写成后,许乔林亲为作序。

许乔林在清嘉庆十二年(公元1807年)中举以后,在京城国史馆做誉录官十多年,后赴山东平阴县做县令。他尽管一身才华,可惜空有抱负,没有自己施展才华的舞台。而在官场,并没混得如何得意。他心事重重,彻夜难眠,或许是因为他太疲惫了,而他的心灵,却是清醒的。他深知自己在官场只能仰人鼻息,他只是棋盘上一颗任人摆布的棋子而已。晚清官场争名夺利、贪污腐败,视名节如生命有如许乔林者,着实不多。他不愿随波逐流,于是乎,跺跺脚,悲愤地言:“罢了罢了,天生我材他不用,不如归去。”于是乎,许乔林辞官归隐,蛰居在通鱼巷。

星斗其文,赤子其人,文人风骨。脱离官场,或许亦不失为一种人生明智的选择。归隐通鱼巷的许乔林,没有像陶渊明“采菊东篱下,悠然见南山”那样惬意;更没有像唐朝大诗人李白“仰天大笑出门去” 那般洒脱……而是主持书院学馆和讲学、修志、编著文献……为古海州文化宝库留下了不朽的功绩。

再聊一聊,许乔林的胞弟许桂林。

许桂林,(1779-1821年)字同叔,号月南,又号月岚,别号栖云野客。12岁参加童子试考取秀才,被学官誉为“奇才”……许桂林年纪轻轻,已名冠古海州。嘉庆二十一年(公元1816年)秋,中丙丁科举人。凡尘世间不朽的东西,莫不需要长久付出,许桂林日复一日,年复一年,笔耕不辍,作品颇多。许桂林终生教书为生精于诗词文学,尤精于古算术及天文星象历算的研究,22岁时就写出第一部数学论著《宣西通》对中国古算法“宣夜”作了精辟的解释。然世事无常,1821年许桂林不幸因病英年早逝,年仅43岁。

我细细地数了一下,通鱼巷住户不足十户,大约有六七家都是两层小楼,剩下的二三户均为平房,这条巷的居民生活富裕。天道酬勤,足以说明,这里的百姓是勤劳、勇敢、向前的。

巷尾经营着一小酒店,酒店竖着一块招牌:“小聂酒店”。酒店虽不大,生意很火爆,天天顾客爆满。小聂老板生意为什么好,有何奥秘?我来解读,无非做人低调,会处事,见人一脸笑,加之手艺精湛。高调做事,低调做人。

通鱼巷历史厚重,几乎担当起古镇文脉的全部。通鱼巷是一部浩瀚的大书,更是文人墨客的向往,拢集了许多文人之心。大凡文人,来板浦总少不了瞻仰、凭吊一番。由此可见,通鱼巷不仅仅是一个地理概念,而是一种文化现象了。我在电脑上搜索,发现写通鱼巷的有刘洪雨等人。许乔林被《板浦春秋》作者姚祥麟老师称为乾嘉年间海州学术界泰斗,而许桂林则称为博学多才大学问家。

二许,这一对兄弟,在古镇的文化史上,扮演着重要的角色。说二许是古镇的一个标志,古镇文坛星空的一盏明灯,古镇一张厚重的文化名片,一点也不为过!在古镇板浦的历史上,二许闪光的名字,将彪炳千古、名垂后世。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论