《海州文旅之声》| 第一百四十四期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

海州区中心城区(2014年合并之前为新浦区),有三条东西方向的路道——民主路、建国路和解放路,是新浦地区铺筑较早的主干道,民主路和建国路,更是新浦“起家”之路,路龄都在百年以上,解放路晚一些,至今也有80年历史了。这三条路在其发展史曾有过多个不同名称,甚至对同一条路,一家几代人的叫法都各不相同,于是当地年轻人和外地来人常有这样的疑问:哪条路是“大街”?“后街”在哪儿?海州还有“中山路”?

韩世泳

200 多年前,新浦一带成陆后,渐有人烟。人们在经历了数十年的制盐、捕鱼为生阶段后,又因大海去远盐田报废,变成草滩。但是,此处既紧靠千年古城海州,又居临洪河、运盐河出海口,东部又有龙尾河通临洪河,在临洪河南更有两条汊河沟通盐河、龙尾河。南边一条通称“前河”(在今天市化路身底),北边一条通称“后河”(在今天后河路身底),形成水网,河、海运输十分方便,往来渔舟、货船较多,人们便在前河之北岸,择高处搭棚建房,开小店、饭店、客栈,圈地设货栈,为渔民、商贾和过往行人购物、食宿、存货等提供方便,从中谋利为生。时间一长,前河北岸小店、货栈不断增多,渐成街市。原本是荒芜草滩,没几年就变成一条长里许、宽一丈左右的热闹街市,这在当时人们的眼中真是奇迹,都称其为“新浦大街”或“大街”。到距今120多年的光绪年间,新浦“大街”同时向东西延伸,形成了东至东艞(今龙尾桥)、西至西艞(今民主桥东“天池牌楼”处),长约1.5公里的规模,并开始走向兴旺。“大街”的名字叫得更响了。

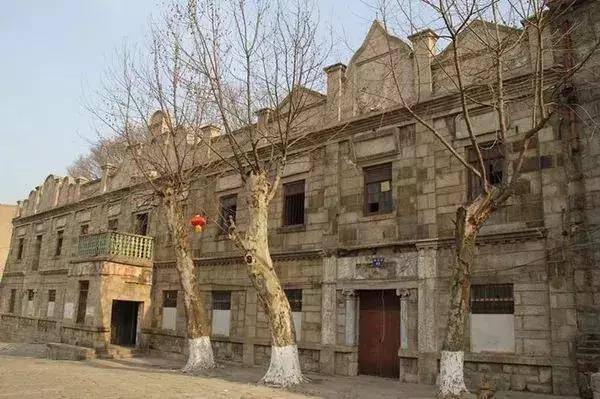

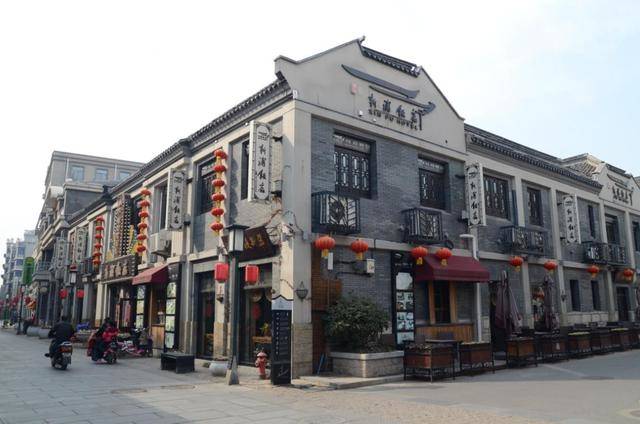

民国15年(公元1926年),为纪念孙中山先生逝世一周年,新浦最繁华的“大街”被正式命名为“中山路”。20 世纪20年代末至30年代中期,新浦大街迎来了自己发展史上第二个黄金时代,不仅街道延长分成了“中山东路”“中山中路”和“中山西路”三段,而且街两旁的低矮茅屋商铺全部推倒重建成了各有特色、带有浓厚民国年间建筑风格的两层楼房为主的商店,面貌焕然一新,生意也更加兴旺。新浦也因此赢得了“苏北小上海”之美誉。

1948年11月7日,新浦、海州解放。不久,人民政府为了纪念地方解放,人民获得新生当家作主,将新浦的“中山路”更名为“民主路”。同时,将西艞桥以路定名为“民主桥”、东艞桥以河定名为“龙尾桥”。

在大街兴起的同时,其北边不远处也相应形成了一条规模稍小、东西向的街市。但它和“大街”不完全平行,越往东距离越宽。因其位于“大街”之北,人们都习惯地叫它“后街”。

后街向北不远为后河,因此,初期这里主要为一些草行、粮行和经营水产品、干鲜果品的商家经营场所,后来发展成为新浦工商企业和居民生活服务单位集中地。很多行、栈的地盘,已变成了机关、工厂、学校、戏院用地,普爱小学、普益小学、新新舞台、更新舞台等,都建在后街。后来,国民党东海县党部也一度设在后街上,在20世纪20年代中后期至30年代中期,后街已成了新浦的教育、文化活动区域。

后街,现称“建国路”。是什么时候定的名,没见到文字记载。但从一些资料看,在1948年11 月7日新浦解放之前,这条路就已经叫“建国路”了。再往前,1946 年5月26日的《苏报·海州版》一版刊登的广告中,也有“新浦建国路XX号”的文字。据此,新浦后街定名建国路很可能是辛亥革命推翻清王朝,建立中华民国之后不久的事。

解放后,人民政府在开展地名工作时,保留了“建国路”之名,使这个载述我国社会制度大变革的地名,得以沿用。

解放前,新浦最大的路是如今解放中路的南极路至龙尾河段。因位于老大街的南边,路面又赶上好几条老大街宽,新浦人都管它叫“南马路”或“大马路”。

民国14年(公元1925年),东陇海铁路铺到新浦,并在龙尾河东岸、今“怡景苑”住宅小区处建火车站。当初火车站没有直通新浦大街的道路,随火车来的旅客和各类货物,开始都要沿着龙尾河东岸小路北行,经东海桥(今龙尾桥)进新浦大街,很不方便。随着新浦的发展,火车客、货运输量的增加,铺筑一条沟通火车站与市区的道路,愈来愈显得必要,并进入了新浦市政建设议程。2003年5月20日,在解放东路扩建工地距和平桥东40米地段、地面以下1.2米处,曾挖出一个民国22年(公元1933年)所设置的“国家一等水准点”,说明当时在火车站与新浦大街之间架桥、铺路之事的前期勘测工作已经展开。20世纪30年代初,在龙尾河上东海桥南约200米处架了一座长26米、宽可走一辆汽车的7孔木桥,时称“车站桥”(此桥于1957年拆除),开辟了火车站进大街的新通道。桥西首的“新生路”还铺了石板路面。桥两头路旁开起了很多客栈、饭店,成了新浦街外一个新的热闹点。后因日本发动侵华战争,修路之事再无进展。

1942年,日本侵略军出于侵华战争需要,在紧靠火车站的龙尾河上架了座木桥(今天和平桥的前身),汽车可以直接过桥进街。1944年,又从这座木桥向西突击铺筑一条直通南极路,宽25米、乱石路面的大路,通过南极路沟通火车站与盐河码头(位于今天的盐河桥处)。因为这条路比老大街宽好几倍,又在老大街之南,老百姓都称其为“南马路”。“南马路”铺起不久,日本侵略者就被打败,无条件投降了。1947 年,南马路改名“中正路”。

一年后的1948 年11月7日,新海连解放。不久,人民政府将“中正路”更名为“解放路”,以纪念人民解放战争的伟大胜利,并组织机关、团体、学校和驻军一齐动手,将此路向西延建,在跨过盐河的地方建了座“解放桥”,使解放路直通临洪滩,和老新海路相接。1952年,改造解放路跨龙尾河的木桥,因时值抗美援朝运动,正式命名为“和平桥”。

如今的解放路,以解放桥、和平桥为界,分为东、中、西 3 段,全长5300 余米,红线宽度18-37米,不仅是海州中心城区的东西向主干道之一,也是重要的商贸物流圈之一,到今天仍不失其繁华盛景。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论