《海州文旅之声》| 第一百六十三期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品位文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

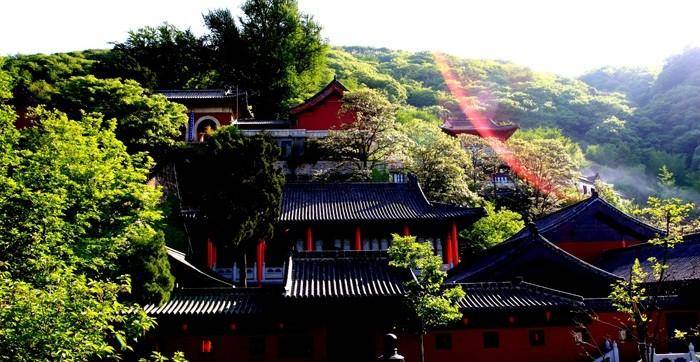

在花果山山门西,郁林观唐隶刻石的斜对面的一块摩崖上有一块三言诗刻,此刻镌于宋庆历甲申四年(公元1044年)七月,刻高5米,宽6米,共102字,正文分12行,每行7字,字径25厘米,有餐桌上大盘子那么大。该诗刻由时任海州知州、北宋文学家祖无择撰文,篆书圣手苏唐卿书写,著名镌刻家王公衮镌刻,各显三人文、笔、刻之长,因文精、笔妙、刻佳,后人称之为“三绝碑”。

郁林观三言诗刻

祖无择

犯惊涛,航溟渤。

披宿莽,屐崛岉。

愒磐石,解簪韨。

挹飞泉,醒心骨。

挥高论,谢俗物。

思古人,忽终日。

足饮酣,清思逸。

即绝壁,试奇笔。

千万年,苍藓没。

后有人,为吾拂。

——祖无择《郁林观三言诗刻》赏读

张勇

祖无择,北宋文学家,字择之,祖籍范阳(今河北涿州),祖辈至道年间迁入上蔡(今属河南省驻马店市)。仁宗宝元元年(公元1038年)第三名登进士第,授承奉郎、守大理评事,通判齐州。宝元二年夏,召试,充直史馆,其后先后知南康军、海州。在海州任职期间,祖无择特别关心文化建设与下一代的培养。下车伊始,就主持修筑社稷坛,在海州城里首建“学宫”,安置生徒,使海州“弦诵之化由此盛”。他的诗文在当时就已为文人所推崇,流传甚广。当时的文坛领袖欧阳修曾在《小饮坐中赠别祖择之赴陕府》诗中这样评价祖无择:“西州政事蔼风谣,右掖文章焕星斗。”

这首三言古风,大致写了四层意思。

开篇两句是一层,写乘船登岸来到郁林观的经过。位于连云港云台山的郁林观建于隋开皇年间(公元581—604年),当时的云台山称为郁林山,这里云烟缭绕,林木繁茂,山崖壁立,秀丽如画,有“东海第一胜境”之称。到宋代改称苍梧山,到了明代才称云台山。那时,云台山还是一座被大海包围着的孤岛,直到清康熙四十年(公元1701年),“海涨沙淤,海口渐塞”,到了康熙五十年(公元1711年),“云台山便与大陆连成一片”。故而诗人前往郁林观要迎着惊涛骇浪在茫茫无际的大海上乘船航行才能到达。诗人用一个“犯”字、一个“航”字既写出了浪高涛汹、海阔路遥的景象,也表现诗人不惧风浪毅然前行的豪迈。

接下来,诗人连用“披”“屐”“愒”“解”“挹”“醒”六个动词描述了登至“飞泉”的情景。云台山植被茂密,山势高耸,因而诗人需要“披”宿莽,“屐”崛岉。“宿莽”是一种经冬不死的草,《楚辞•离骚》中就有“朝搴阰[qiān pí]之木兰兮,夕揽洲之宿莽”的句子。诗人用“宿莽”写出了山上草木的繁茂。山势的陡峭,登临的艰难,或许已让诗人大汗淋漓、气喘吁吁了。“愒磐石,解簪韨。”诗人用一个“愒”字、一个“解”字从侧面写出了诗人艰难登山的情状:热了,那就脱下官服;累了,那就在磐石上休息一会儿。茂密的草木阻挡不住诗人兴致,高耸的山峰更激起诗人的豪情,挹一捧飞泉之水,顿觉心爽气清,好不惬意!这里,一个“挹”字、一个“醒”字,将诗人来到飞泉之时的那种畅快之情表现得淋漓尽致。六个诗句,六个动词,一气呵成,将诗人逸兴勃发、神情狂放的情态尽展无余。

第三层,由登山转到写面对郁林观东岩壁石刻时所引发的思考以及所受到的熏陶。站在先贤们留下的石刻前,没有了世俗的烦扰,诗人的思绪通彻古今:可以追思先贤,与先贤对话;可以与同伴阔谈,纵论山海风云。“忽终日”三字,既交代了时间,一天在不知不觉之中过去了,更是将诗人来到云台山被这里的景色吸引、被这里的氛围沉醉而陷入深深的思索之中的情态表现了出来。看到如此清幽的美景、面对浓浓的文化氛围,就如同吃了一顿大餐,喝了一壶好酒,是那样的酣畅淋漓,清思飞逸。

最后一层交代题诗绝壁的目的,充分表现了诗人希望与飞泉古碑并存于世的豪气与自信。走近这东岩绝壁,让这神奇之笔一展身手,记录下所见所想,即使是经过了千年万载,即使是苍藓掩没了字迹,想必一定会有后来人为我拂去草蔓,重现天日。

这首三言诗,诗体别致,文字古朴,逸兴横飞,将海州的山海胜境、诗人的非凡志趣展现得一览无余。事实也得到了很好的印证,祖无择的《郁林观三言诗刻》连同唐代崔逸的《东海县郁林观东岩壁记》,虽经近千年的风吹日晒,藓蔓尘封,时至今日依然得到学界的重视和保护。我国著名文学家、篆书家叶圣陶先生亲笔书写“唐隶宋篆”题勒镌于刻石之右,更彰显了石刻史学价值和文学价值,这里也成为了供海内外游客观摩游览的绝佳之地。

祖无择,是数学家祖冲之、东晋名将祖逖的后裔。他生于官宦之家,自幼聪明好学。宋仁宗宝元元年(1038年)参加科举高中“探花”,被朝廷授予承奉郎步入仕途,先后任大理评事、齐州通判、海州知州、太常博士、直集贤院、袁州知州等职。

祖无择从政后,因改封孔子后人封号而声名鹊起。当时朝廷准备封孔子后人为文宣公,祖无择认为不妥,说“唐开元中,尊孔子为文宣王”,不应该以祖先谥号封给后人,不符合礼制。朝廷因此而改封孔子后人为衍圣公。

祖无择与王安石交恶致仕途坎坷,起因是一笔润笔费。当时他们同任知制诰,负责起草诰命(即任职文书)。起草诰命的官员,在那个时候是允许收润笔费的。一次,王安石推辞一笔润笔费未成,就放在办公室梁上,而祖无择却收下了属于他的那份润笔费,将其作为公费开支,王安石知道之后很厌恶他。

王安石当政后,暗示监司查找祖无择的罪过。恰好此时明州知州苗振贪腐,王安石便安排祖无择得罪过的御史王子韶去查案。王子韶派人把祖无择押到秀州监狱,却没有查出结果,但查到祖无择“贷官钱、接部民坐”,即借出公款接济部民等小错,祖无择因此被贬任忠正军节度副使。不久,祖无择又被恢复了光禄卿、秘书监、集贤院学士等职,主管西京御史台,又移知信阳军,卒于任上。

祖无择曾在庆历年间(1041-1048年)任海州知州。在任期间,他在海州首建学宫,成为当时全国最早的学宫之一。他在学宫内安置生徒,“使海州弦诵之化由此盛”,极大地促进了海州地区教育文化的发展。

祖无择在海州留下的最珍贵的遗迹,就是这块“三绝碑”。

(以上摘自姚超主编《海州清官》,作者:薄一民)

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论