《海州文旅之声》| 第一百八十二期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品味文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

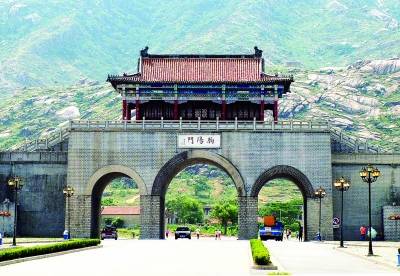

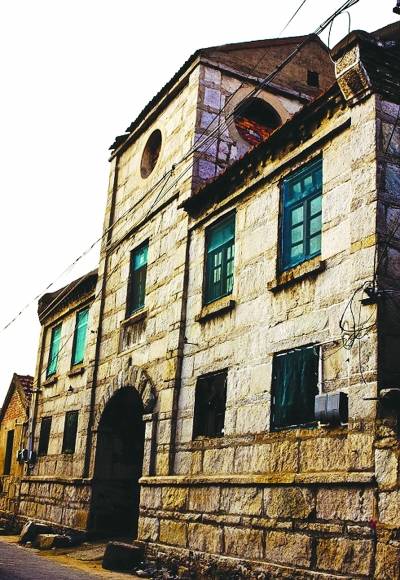

海州是一座拥有2000多年建置历史的古城,它的每一处地方都印着岁月的痕迹,尤其是那些老街巷里,充满着令人入迷的韵味,哪怕如今,一些老物件已经改头换面甚至仅存于记忆,它依然不紧不慢,笃实记录着城市的面貌变迁和血脉跳动。

海州古城的“龙骨路”

韩世泳

海州古城内的道路都是块石铺成的,特别是东西向的主要街道都是铺得很规范的“龙骨路”。所谓“龙骨路”,就是在以块石铺筑路面时,路中央一行的石头,都是长1米左右、宽约50厘米的长条石,长条石一律竖着摆放,一块紧接着一块:长条石两边的块石,一律横着铺,块石大小不一。远远望去,恰似一条巨龙的骨架:中间似脊柱,两旁似肋骨。因此,民间都称其为“龙骨路”。“龙骨路”的路面中央略隆起,呈馒头状:路边离沿街民居、商店约1米之处,是用块石铺筑、俗称“阴沟”的露天淌水沟。淌水沟底略低于路面。

海州古城内的地势,总体是东高西低,而东南部老东门里一带最高。雨后,雨水都从路面流进路两旁的“阴沟”中,顺势从东南向西北流去,汇入“市河”(今秦东门大街身底),向西经水关门出城,排入蔷薇河。因此,海州城内大街小巷都是雨住地干,照常穿着花鞋走路。

海州城内的“龙骨路”是何时铺筑的?是不是明代永乐十六年(公元1418年)千户殷轼将土城外围砌以砖石时一道铺筑的?目前尚未见文字记载。不过从很多大街“龙骨路”中央条石中间留下的车辙印痕看,应该是有些年代的了。

过去,运输工具主要是手推独轮车和“六合车”。推车人都是将车轮推到“龙骨路”中央一行竖条石上往前推,车轮都是木头的,为了耐磨、经用,人们都在车轮外围箍上一圈厚厚的铁板。这样,车轮对路面石块磨损就厉害了,时间长了“龙骨路”中央就给车轮磨出了印痕。日复一日,年复一年,数不清的“重蹈复辙”的车轮来回碾压,“龙骨路”中央的车辙便越来越明显,越来越深。

特别是清代嘉庆九年(公元1804年),知州唐仲冕为让海州东南乡粮草顺利运进海州城内,率众开挖河道。河道从古城东门外一直挖至孔望山东北角的“新浦口”,全长3.3公里。因年逢“甲子”而得名“甲子河”。东门下同时筑3孔石桥——甲子桥。自此,东南乡的粮草都从盐河、甲子河直接运到古城东门外,再经六合车、独轮车等转运至城内各粮行、草行。城内东大街、中大街、中南街“龙骨路”上,转运粮草的车辆更是常年不断,车辙也越发加深。经数百年的车轮碾压,有的路心的车辙,一到下雨天就成了一条小水沟。

中华人民共和国成立后,海州地区社会经济不断发展,古城人民生活不断改善,特别是20世纪70年代后,自行车、三轮车、摩托车、电动自行车等成了人们的代步工具,“龙骨路”路面不平,颠颠簸簸,影响速度,也极易出现交通事故的弱点开始暴露。到80年代中期,政府加强古城内道路改造,城内的主要道路,都被筑成了沥青路面,“龙骨路”也先后消失,而成为古城一段历史。

中大街是老海州一条重要的街道,早年铺筑的“龙骨路”为了适应现代交通的需求已经进行了改造,但仿古的风格还是保留下来,漫步其中,依稀可辨当年繁华的模样。市民俗博物馆馆长张大强在《海州地名》一书中对中大街有这样的记录——

“老海州城街道名字真实在,以十字街为坐标,城东面的叫东大街,西面的叫西大街,北面的叫北大街,顺其自然中间的就叫中大街了。中大街并不长,东起鼓楼,西接十字街,也就四五百米,可就是这条四五百米长的街道,集中当年老海州几乎所有上点规模的商家和重要的场所。”

中大街上最为知名的是曹玉顺蜡烛店。由于其蜡烛选料精良,做工考究,海州城甚至流行一句歇后语:曹玉顺的蜡烛——干碗,意思是说他家蜡烛点后不流烛泪,碗是干净的,在海州城颇有影响。人家遇到红白喜事,庙里所用蜡烛都是他家的。

文庙是中大街的中心,这个中心有两个意思,一是说以文庙为中心东西两边距离差不多;第二则是说文庙是中大街一处热闹所在,是中大街的中心。文庙门前面有个大影壁,影壁前有个小广场,每日这里说书的、唱戏的、玩把戏的、走江湖卖膏药的、卖小吃的……热闹非凡,影壁南面是马路口,是条南北向的街道,两面也是店铺林立,俨然小一号的南京夫子庙。

现在的中大街进行了仿古改造,不过路边依旧是店铺林立,依旧很热闹,只不过除了天成药店,一些老店都不见了。

古时候农业生产依赖自然条件,人们时常面临生存的压力,所以农耕社会大多有关于“谷神”的崇拜,古海州人就崇拜一种农作物——稷。

稷

骆玉宽 崔月明

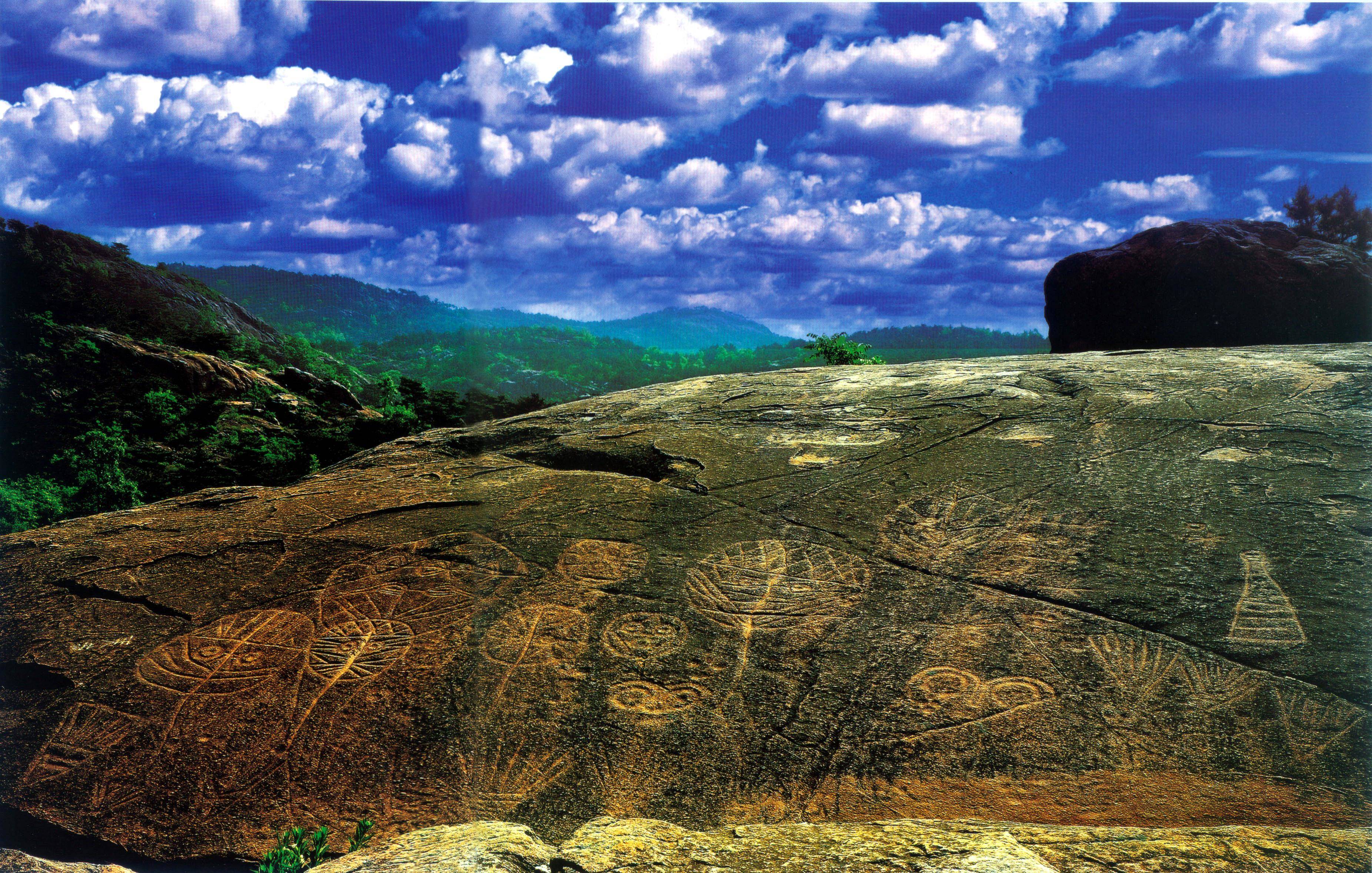

在海州将军崖南口,有一块弧形巨石,上面刻有星相图和植物身人面形。前者当与天体崇拜有关,后者疑为谷物神崇拜的记录。这组植物身人面形共十画,十个人面形大小不一不等,最大的人面形作老妪模样,双目眯成鱼形,额头刻菱形双圈纹饰带,额头两边各有一缕发辫装饰,脸颊口鼻部位刻以交叉网状线条,颇似黥面。

其它九面双目皆成圆球状,脸上也布满网状纹。十个人面形与地面草状物相连,犹如植物结出来的果实。人面与植物相连,说明与植物崇拜有关,就象人面兽身与动物崇拜有关一样。人面表示神灵,植物和动物则是崇拜祈求的主体。人面兽身形象在西安半坡仰韶文化遗址彩陶盆上出现,植物纹形象在浙江余姚河姆渡原始遗址的陶钵上,以及在兰州出土的原始陶瓶上均有发现,而且形状与将军崖近似,大概都与原始人祈求谷物丰收有关。

考古发掘实物证明,北方原始民族最早种植的农作物是稷(又称谷子或小米)。稷在谷物中的地位最高,被尊为“五谷之长”。海州古属东夷少昊氏鸟图腾氏族活动的地域,地处边远,交通不便,人迹稀少,土地贫瘠,人民生活十分贫困,便希望谷物神给人以幸福。在原始人看来,谷物也同人一样,有生命、有思想,有父母、有子女,一代传一代。人与植物长成一样,脸上又布满植物状纹饰,这不分明是把植物人格化了吗?九面小人头环绕一面大人头,俨然一个大家族的子子孙孙围着一位老祖母,植物世界被赋予了人间的形式。

中国以农立国,祭祀稷神的风习一直延续了几千年。以周代来说,他们把稷加以神化,尊为自己的始祖,每年春秋在祭祀天神的时候,都要同时举行祭祀稷神的活动。《诗经,鲁颂•閟宫》曰:“春秋匪解,享祭不忒,皇皇后稷,皇祖后稷”,把后稷看得与天神同等重要。

将军崖岩画正是稷神的形象化,是稷神崇拜图。中国岩画描写稷神的,只发现这一幅,所以特别值得珍视。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论