《海州文旅之声》| 第一百八十八期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品味文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

今天我们来说一个有趣的话题——“石棚山上有陨石吗?”为什么会想到要说这个话题呢?因为海州著名景区石棚山上的众多古代题刻中,有一处赫然题着“陨石”二字,这是古人随手刻下的无聊之举,还是对某次天文事件的一个记录?

石棚山上有陨石吗?

韩世泳

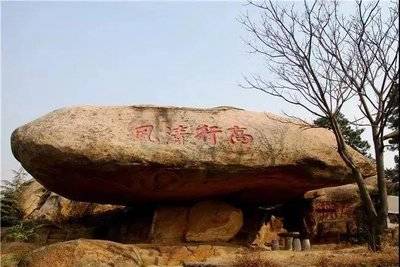

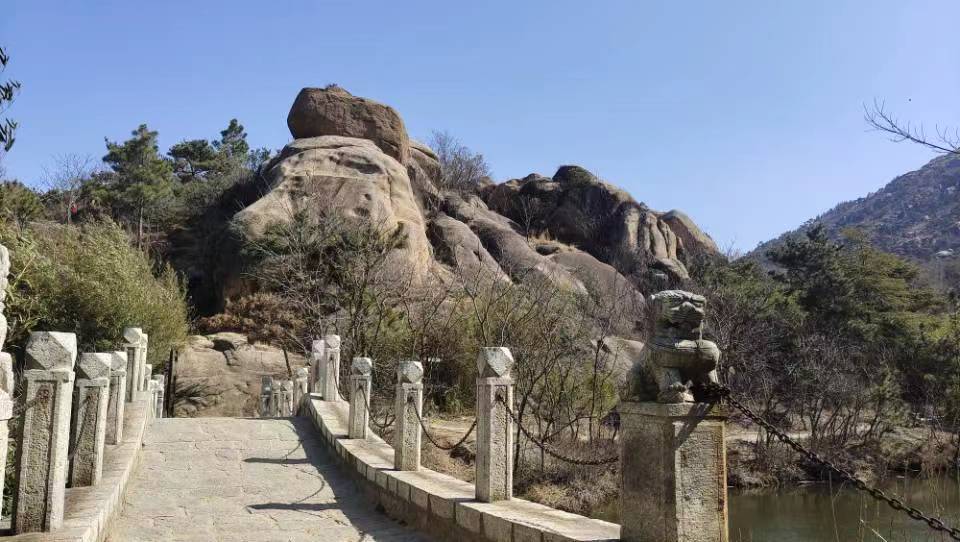

古城海州东门外的石棚山,现在是国家AAA级风景游览区。此山山体不大,也不高,但满山怪石嶙峋。更因宋代“酒仙”石曼卿谪判海州时,常到此山读书、游玩,以黄泥裹着桃核漫山抛投,桃核生根发芽,不几年桃树满山,春来桃花盛开,遍山姹紫嫣红,美不胜收,小山便有了名气。此后,宋代“诗仙”苏东坡由苏州移知密州,路过海州时慕名专访“酒仙”读书处,为情景所动,写下了《和蔡景繁海州石室》的不朽诗篇,对石曼卿“坐令空山出锦绣”的伟大创举大加颂扬。小山名声更大了,文人墨客纷至沓来。明清以降,“石棚”“高行清风”“石曼卿读书处”“石室”“夫容洞”“锦岩”“畏岩”“小九曲”“万花岩”“海鳌”“叠翠”“云梯”等大约二十处题刻,还有苏东坡《和蔡景繁海州石室》等诗刻遍布了石棚山。

石棚山上的众多题刻,大多是题物、写景、抒情之作,然而有一处明显与众不同。那就是在“小九曲”题刻下方,一片错落交置的巨石中,有一块石头上刻的是“陨石”二字,大字左下方还刻有“甲子仲冬”四个小字。“陨石”二字,既非写景,更非抒情,是什么人在此题刻这两个字?他是要告诉人们刻上字的这块石头是陨石,还是要告诉人们这座山上有陨石?难道石棚山上真的有陨石吗?

一番调查之后,再查阅古海州志书,对照发现的一些现象,石棚山及其附近,还真的很可能落过陨石。

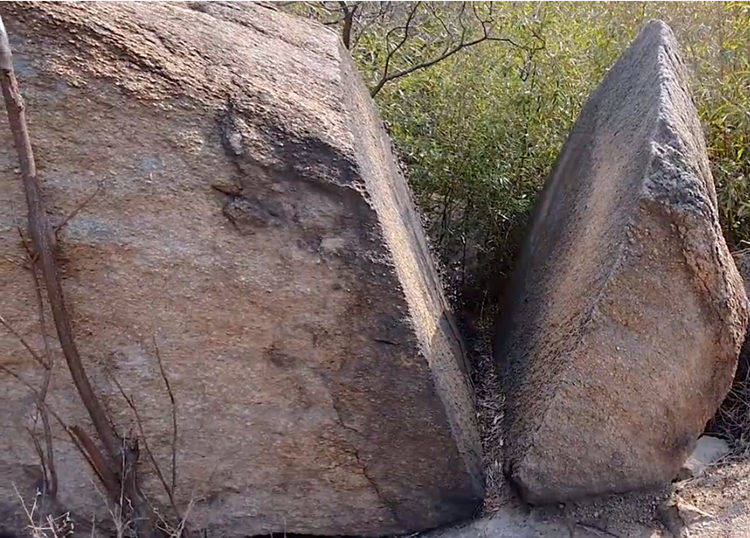

在调查中,有两块奇石让我们产生了兴趣。这两块奇石都在石棚山南不远的黄土岭上,一东一西:东边一块扁长,活像灵芝,为其取名“灵芝石”;西一块略圆厚,酷似蘑菇,为其取名“蘑菇石”。它们形态各异,但有一个共同点——两块巨石都稳稳当当地“坐”在一根高出土岭很多、很粗的“土柱子”顶端,更奇的是这两根“土柱子”表面都好像是烧过的,呈龟裂状,非常坚硬,就像铁铸的似的。

这两块巨石是从哪里来的呢?它们身底那坚硬的支柱是谁给它们支撑的?想着想着就与“陨石”题刻联想到了一起;难道它们是天上掉下来的陨石?设想一下,它们从高空掉下时,由于物体降落时加速度作用,一头扎进了黄士岭中。着落点下的黄土,在巨石极其迅猛的撞击下,泥土结构在高速、高压及其产生的高温作用下,瞬间巨变,在巨石之下形成一根极其坚硬的“桩柱”,顶住了巨石。后来,经过若干年的风吹雨淋,水土流失,黄土岭不断“变矮”。而下有“桩柱”顶着的这两块巨石,在黄土岭“变矮”的过程中,慢慢地露出了地面,继而慢慢地高出了黄土岭,变成了今天这“灵芝石”和“蘑菇石”的奇特形态。

那么,这两块巨石会不会是从大山上滚落下来的呢?从石棚山周围环境看,不大可能。这道黄土岭与石棚山之间隔有一道沟,石棚山上的大石头不可能滚落到这黄土岭顶上;黄士岭南边是有一座高山一一锦屏山,但相距甚远,山上的大石头更不可能滚落到此处。再说,即使是山上的巨石滚落到此的,但单凭巨石本身的重量根本不可把它身下的黄土压成如此坚硬的“桩柱”。这样的话,在雨水冲刷、土岭变矮的过程中,它们也会随着黄土岭一道下降,或因失去平衡而滚下黄土岭。据此,越想越觉得“灵芝石”与“蘑菇石”很有可能就是天上掉下的陨石。

在石棚山顶上的正南边有一个小山尖,有一块东西长2米多、南北长4米多的石头,石头中央有明显的炸裂沟纹,炸裂中心是近似圆形的凹陷深坑。这个凹陷深坑直径约17厘米,并且以此为中心有5条裂缝向四面伸延,几乎都裂到边缘。裂缝宽在10~13厘米不等,深50厘米左右。从石上爆裂的石缝看,很明显是受外力猛烈冲击造成的。山顶上的石头能受到什么样的外力冲击?也只有高空掉下很重的东西才能把它砸成这个样子。天上能有什么重东西往下掉?那也只有陨石。

那么,过去海州地区发没发生过落陨石一类的事呢?在《康熙海州志》“卷之八·杂志”中有这样两段记述:其一说,“明崇祯,穿鱼洞之西北峰头嶙峋,崇祯十四年八月十六日正午,忽峰头作霹雳声,白气贯天而山崩,层峦之下有小峰亦因之而击碎。”其二说,“清顺治十七年七月十一日晚,大星如轮,身尾数十丈,自东南走西北,光芒如昼,是刻,西南天鼓响数声。”从这两段记述看,在明末清初海州城上空曾有彗星经过,也有过陨石落下。

从地理环境看,石棚山上的上述情景也都与这两次天体现象有关。如,明祟祯十四年八月十六月正午,穿鱼洞之西北“白气贯天而山崩,层峦之下有小峰亦因之而击碎。”“穿鱼洞”就在石棚山东南方不远的小焦山上,所以,这里记述的情况很可能发生在石棚山附近。而且,“层峦之下有小峰亦因之而击碎”,很有可能就是如今石棚山顶上留下的那处石上的砸裂痕迹。再如,清顺治十七年七月十一日晚,古城上空有彗星经过一事,与石棚山上的上述情景也有密切关系。彗星是“自东南走西北”的,石棚山在古城之东,其上空是彗星必经的。从“是刻,西南天鼓响数声”这句话看,彗星经过海州城上空时,其尾部中的碎石落下,砸到山上、地上发出巨大响声,在锦屏山中形成隆隆回声如“天鼓响数声”。石棚山黄士岭上那“灵芝石”和“蘑菇石”,极有可能就是这次彗星过境时丢给海州人的“宝物”。

从以上情况可以看出,石棚山上的“陨石”二字题刻,就是对明末清初海州上空发生的这两次天体异常现象,特别是有陨石落在附近的事实的记录。“陨石”题刻下方刻有“甲子仲冬”四字,具体刻于哪一天没有确记。不过也为我们研究题刻年代提供了信息。第一,这个题刻肯定是刻于清顺治十七年(1660年)十一月海州城上空经过彗星之后;第二,题刻人很可能亲身经历了这两次异常自然现象,起码经历了清顺治十七年的那一次;第三,从清顺治十七年后至清末共有4个甲子年:清康熙二十三年(1684年),乾隆九年(1744年),嘉庆九年(1804年),同治三年(1864年),按照当时人的正常年龄推算,题刻上的“甲子”很可能是康熙二十三年(1684年)。因为这一年离顺治十七年(1660年)为24年,距明崇祯十四年(1641年)为43年,题刻人起码可以经历顺治十七年的过彗星情况,认为这是奇怪之事,便在此山上刻了这两个字。而再往后一个“甲子”的人一般也就不太可能到此山上刻这两个字了。

说到这里,根据一些史料地理现象分析,结论似乎已经渐渐清晰了。不过,石棚山上是否真的有陨石,“灵芝石”“蘑菇石”是不是天外飞来的陨石,山顶石面上的砸裂痕迹是否与陨石有关?这些问题还有待专家论证,给出科学的结论。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论