《海州文旅之声》| 第一百九十一期

走遍海州 是身体的旅行

访遍老友 是心灵的探寻

枕山襟海 品味文化

与文化相伴 美好触手可及

——《海州文旅之声》

过了冬至就进入了“数九”,这是一年中最寒冷的一段时期,过了“数九”就要迎来春天了。“数九”是民间广泛流传的习俗之一,由于我国幅员广阔,南北地域气候相差颇大,所以“数九”的习俗在各地也有比较明显的差别。

九九消寒图

崔月明

我画的第一张《九九消寒图》是在小学三年级的寒假。一天,到一位同学家玩,同学的父亲喜欢画画,他们家的墙上到处都挂着他自己画的画。我看见一张《梅花图》非常奇怪,有一半花朵是红色的,还有一半花朵是空的,没有颜色。我愣愣地盯着画看,不清楚是怎么回事。同学的父亲见我好奇,便告诉我这叫《九九消寒图》。就是在一张白纸上画九枝素梅,每个枝上画九朵梅花,每枝代表一个“九”,每朵花代表一天。每过一天就用颜色涂一个花朵,涂完九朵,就过了一个“九”,九个枝上的花朵全部涂完,冬天就过去了。同学的父亲一边说着,一边找来一张白纸,教我画了一张《梅花消寒图》。我后来对画画产生了浓厚的兴趣就是源于这次临摹。

海州民间一直有着“画九”“写九”的习俗,形式多种多样,有文字式、圆圈式、梅花图式等,不管是画的还是写的,统称作“九九消寒图”,也有叫“九九图”的,实际上就是海州“数九”民俗的一种形象化的形式。文字式就是选每字九画的九个字,每一笔画代表一天,每个字代表一个“九”,九个字代表九九八十一天。从冬至那天开始,每天用颜色按照笔画顺序填充一个笔画,填充好一个字就过了“一九”,九个字都填好春天就到了。这种形式我也“写”过一次,同学的父亲毛笔字写得好,我请他写好字让我描画,于是他给我写了“庭前垂柳珍重待春风”九个字,“风”写的是繁体,正好是九画。我拿回家找一张白纸蒙在上面,用毛笔沿着字的边缘描画下来,描好的字都是空心字,便于填色。这九个字加起来八十一划,每天用红颜色描一个笔画。以后几年,我学会了好多种《九九消寒图》,每年换一种样式,有鱼形、葫芦形、泉纹形、娃娃形等。“写九”的内容也知道了很多,如“春前庭柏风送香盈室”“雁南飞柳芽茂便是春”等。不但每个字按繁体都是九画,而且连成句还须有点意思。最雅致的是作九体对联,如上联为:“春泉垂春柳春染春美”,下联对以“秋院挂秋柿秋送秋香”。

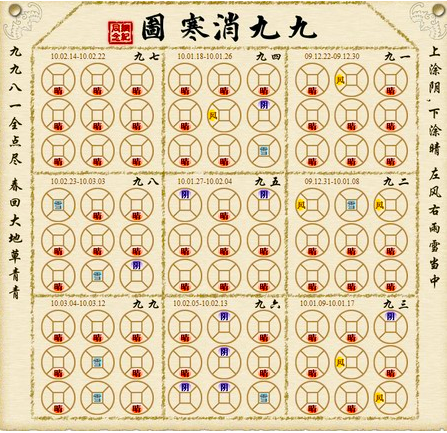

最简单的一种是在一张白纸上,画九个大方格,每个大方格中画九个圈。我当时用笔画总是画不圆,不好看,后来想到用大小适中的瓶盖,蘸着红印泥印红圈圈,这样一来跟印刷的一样,挂在墙上非常漂亮。涂这种圈有个规矩,只涂一部分,以反映不同的天气。涂法是“上阴下晴、左风右雨、雪当中”,编成歌谣很好记:“上阴下晴雪当中,左风右雨要分清,九九八一全点尽,春回大地草青青。”就是说阴天把圆圈的上面一半涂色,晴天把下面一半涂色,刮风把左边一半涂色,下雨把右边一半涂色。

过去,人们的文化娱乐生活非常单调,《九九消寒图》是一种很好的消闲娱乐游戏,在漫长的寒冬里,不仅给人们带来了乐趣,而且对少年儿童也是一种启蒙教育。那时小孩子都会吟唱《九九消寒图》上写的童谣:一九二九不出手,三九四九冰上走,五九六九,河边看柳,七九河开,八九雁来,九九加一九,耕牛遍地走。

儿时熟悉的记忆总是根深蒂固,多年后依然会清晰地浮现;而美食,尤其是家乡的味道,更是常常撩动记忆上那根念旧的弦,不时奏起思乡的心曲,哪怕是积累的阅历淡泊了心境,也敌不过深藏的那丝挂念。

味芳楼的馄饨

许重瑾

多年前,家乡味芳楼饭店,新浦街上无人不知。我住的家院出门东望就能看到其大门,门楣上有店号“味芳楼”三字,浑劲有力,我记得是请对面刻字社的魏大爷写的,他的字在当时有些名气。要写出味芳楼的味道,邻居金培峻同学才是最合适的,他可是老饭店的“少东家”呀!其曾祖父在上世纪二十年代始创味芳楼,在大街上名气旺着呢!下次同学相聚一定让他讲点老饭店的故事。

从小虽天天在味芳楼门前玩耍,但静心一想,到我十九岁离开新浦街,从未在店里面的酒桌上吃过饭,所以其大菜如何还真不知其味,其实都怪当时兜里没钱呀!

但味芳楼里的馄饨咱百姓还能吃上几次,父母发工资时,月初头还有点余钱,便会给个两毛钱和粮票,我拿着蓝边大碗就去店里了,大人每次总不忘说句“多放点芫荽(香菜)”!冬天进店,里面雾气腾腾、暖暖和和的,一个戴西瓜帽的老师傅掌勺,那馄饨汤冒着热气特别地香,老师傅撒上芫荽和一点蛋丝,一碗十只馄饨,记忆中从没有单独一人吃过一碗的,只能吃几只,即便如此也相当满足了,觉得这是天下最好吃的东西。离开家乡后在外面吃过的馄饨都感到不如味芳楼的好吃。

上世纪八十年代末,我居住在苏州,一家百年老店“绿杨馄饨”店重新开业了,店在观前街上,开业时我也挤着去吃了一顿,端过碗我眼前一亮,碗上飘着少许的蛋丝,让我立马想起了家乡的馄饨,味道也是不错,欠缺的是少了咱家乡的芫荽有些遗憾。

味芳楼的馄饨好吃,但还是感到贵了点,它的油条、油滋才是老百姓的最爱,有时还有麻团,我也很喜欢。有二事不知大家还记得否?一是听我父亲大人讲的,某年蝗灾,蝗虫铺天盖地而来,慌不择路,纷纷落入味芳楼门外正在炸油条的锅里,炸油条成了炸蝗虫,捞出一尝好吃,香脆得很!二是味芳楼一度改名为“四新饭店”,这招牌也挂了好几年,但我们仍叫老名味芳楼。前些日子听说,味芳楼在海昌南路重新开张了,真希望这家百年老店重回辉煌,我们回家乡去再尝尝那馄饨的味道。

各位朋友,记忆中的海州是一个温馨的港湾,在一丝温柔中隐藏着一份宁静,不紧不慢,尽现从容,抚今追昔,海州这座千年古城从未停下发展的脚步,或许今天您对海州的无意一瞥,也将成为明天海州记忆中最难忘的一帧。

编辑|徐止丽

复审|游雅玲

终审|葛小琴

来源 | 连云港广电广播传媒中心

连云港广电教育传媒中心

最新评论