“纸短情长” 初心盎然

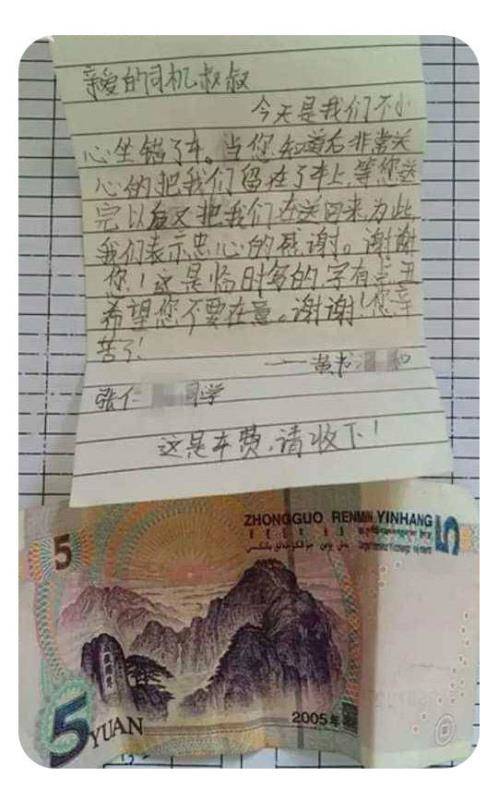

最近,有两张“纸条”很火。一张是:“亲爱的司机叔叔,今天是我们不小心坐错了车,当您知道后非常关心的把我们留在车上,等您送完以后又把我们送回来。谢谢,您辛苦了!”6月23日的南京,539路公交车司机金师傅发现两名男孩坐反了线路,考虑到孩子未成年,便让孩子跟车返回,到了目的地再走。没想到孩子下车时塞给了他这张纸条,纸条里还裹了5元钱,注明“这是车费,请收下 ”。

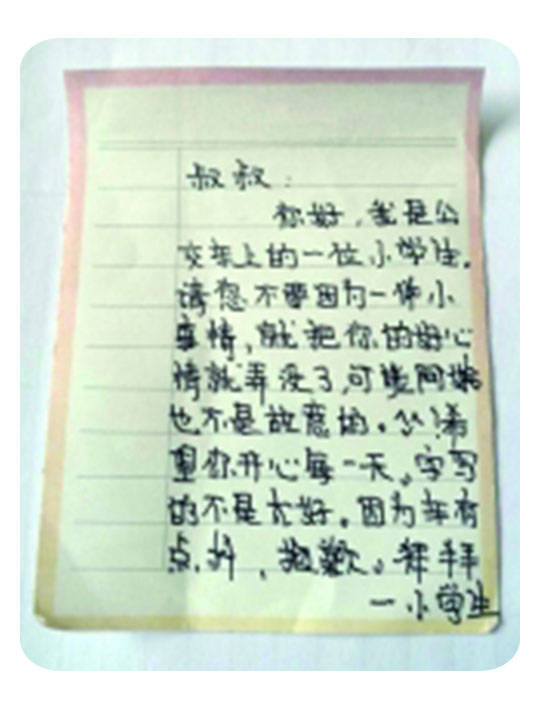

还有一张是:“叔叔你好,我是公交车上的一位小学生,请您不要因为一件小事情,就把你的好心情弄没了,可能阿姨也不是故意的。希望你开心每一天。”这事发生于5月8日的连云港,20路公交司机李方毅面对乘客的抱怨选择了忍气吞声,这张纸条则是车到了终点站时,一名小学生递给他的。

小小的纸条,一份看似微不足道的心意,让两位公交师傅的心都“暖化了”,也在网上获得一片点赞。

坐在公交车上,就像人生的旅行,你会在不同站点遇到不同的人,就像那句电影台词一样——你永远不知道下一块“巧克力”会带来什么“味道”——也许是平淡冷漠,也许是甜美温馨。

新闻中的孩子与司机,本是城市茫茫人海中难有交集的陌生人,可是这一刻,因为一份善意,他们不约而同地织就了“纸短情长”的一幕。

说句实话,时下透着“戾气”的新闻报道屡见不鲜,特别是处在“陌生人的社会”。是我们的生活确实失去善和美了吗?显然不是。有社会学者曾经研究,社会网络的两大基本要素是“连接关系”和“传染物”。现代社会里,人与人之间的“连接”是靠分工合作产生的,各司其职、各安其位。而在他人处于困境时,我们有意无意间施以的善意或恶意都是会传染的,这种“传染”还会形成“链式反应”,层层发酵。在这里,我们真的很感谢这两张“纸条”,起码它让我们更能明白:当善意被激发,戾气就“退潮”。

在这两则新闻中,真正让我们感怀和深思的是纸条背后的孩子,充满暖意而又阳光的孩子。很多时候成年人变得不善于或不屑传递善意,恰恰是因为我们失去了孩子们的那份纯真,以及那颗向上向善的初心。我们总是不愿主动表达善意,弘扬正能量,怕引起不必要的误会,怕自己与其他人有所不同。我们习惯于站在“大多数”的队伍中,仿佛随波逐流才更“成熟”,这也就应了网络流行语——“油腻中年”。为什么叫“油腻”?因为流不动了,像猪油一样凝固在那儿了。而“中年”则是指一种心态,和具体年龄并没多大关系,二三十岁也好,四五十岁也罢。试问,当一个人的内心充满老于世故般的“油腻”,心中的善意和正能量不再像流水一样汩汩滔滔,还能有生活中的诗和远方吗?

真心希望再多一些“纸条”新闻,也真心希望看到新闻的人不要止于点赞。哪怕是从一声问候,或者一个友善的眼神做起,共同托举起向上向善的力量。这种力量不是来自“心灵鸡汤”式的煽情伪善,而是源于现实生活中将心比心的真情实感。它看似微小,却是让社会变得更加和谐、温暖、文明的持久动力。初心,不是孩子们的专利,更应在全社会绵延流长,生机盎然。

作者:连云港市广播电视台 万自力

最新评论