档案时空│六一节里,让我们共同关注这样的一群少年儿童(一)

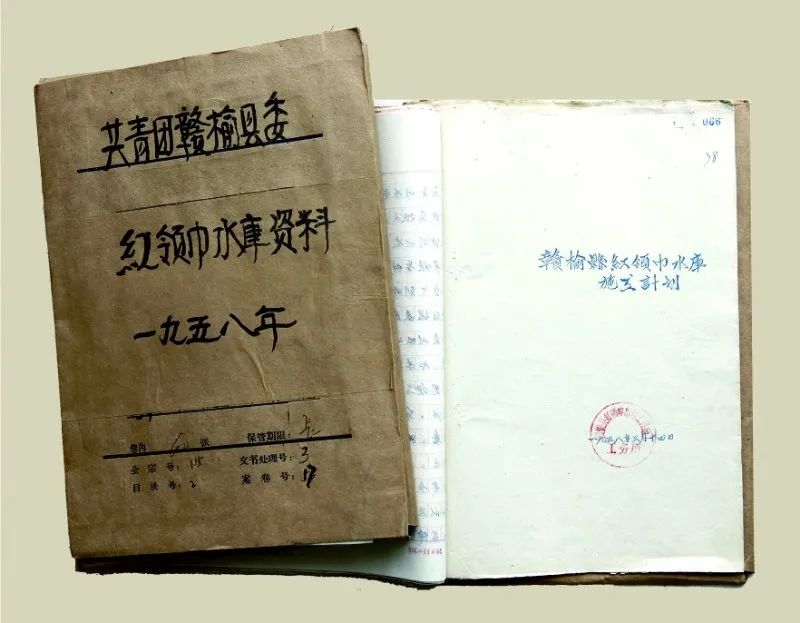

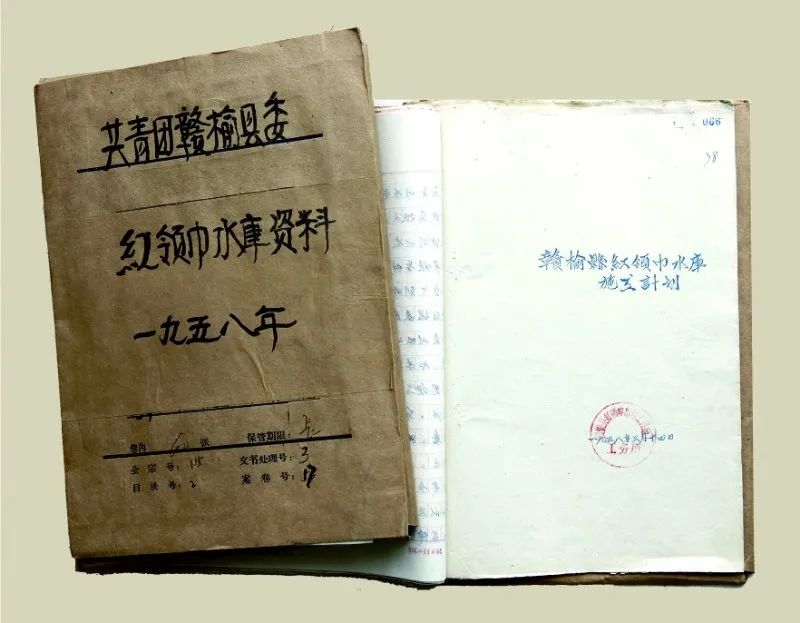

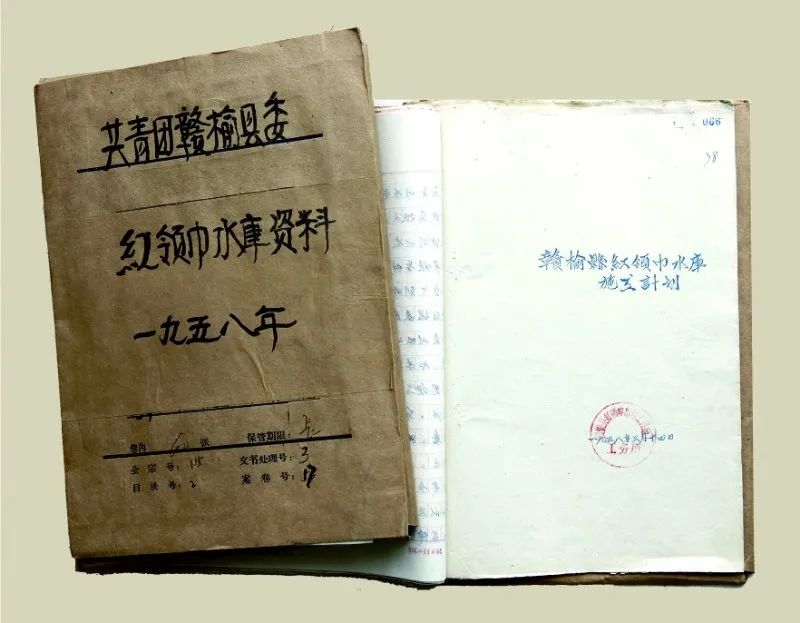

连云港市档案馆保存着几卷“红领巾水库”档案,这些档案记载着60多年前在全省小红领巾们中开展的一场轰轰烈烈的支援农业生产、建设水库的活动。60多年过去了,这座水库仍然在默默地守护着赣榆地区的人民,抗旱灌溉、泄洪防涝,为赣榆地区的农业生产建设发挥着巨大作用。

这座水库为什么叫“红领巾水库”呢?这得从南京市雨花台区第一中心小学的少先队员们说起。1957年10月25日,《1956年到1967年全国农业发展纲要(修正草案)》(又称“农业发展纲要四十条”),作为正式文件公布。这个纲要是我国“一五”到“三五”期间,为迅速发展农业生产力,加强我国社会主义工业化、提高农民以及全体人民生活水平的总纲领。“农业发展纲要四十条”深入人心,大兴水利大办农业的高潮逐渐兴起。

祖国昌盛,家乡巨变深深地感染和激励着红领巾们。南京市雨花台区第一中心小学的449名少先队员向全省少先队员发出“我们也来支援四十条”的倡议,提出要以积肥、修水沟、除四害、扫盲、种向日葵等实际行动,为家乡实现“农业四十条”贡献力量;把少先队集体劳动收入的一部分钱集中起来,在苏北革命老区最需要的地方,修建“红领巾水库”和“红领巾水闸”,作为少先队员对第二个五年计划的献礼。这一倡议得到了共青团江苏省委和江苏省教育厅的大力支持,团省委和教育厅号召全省少先队员和少年儿童都来参加这项活动,并确定将“红领巾水闸”修建在涟水县,将“红领巾水库”修建在连云港市赣榆县,用来支援徐淮地区的农业生产。

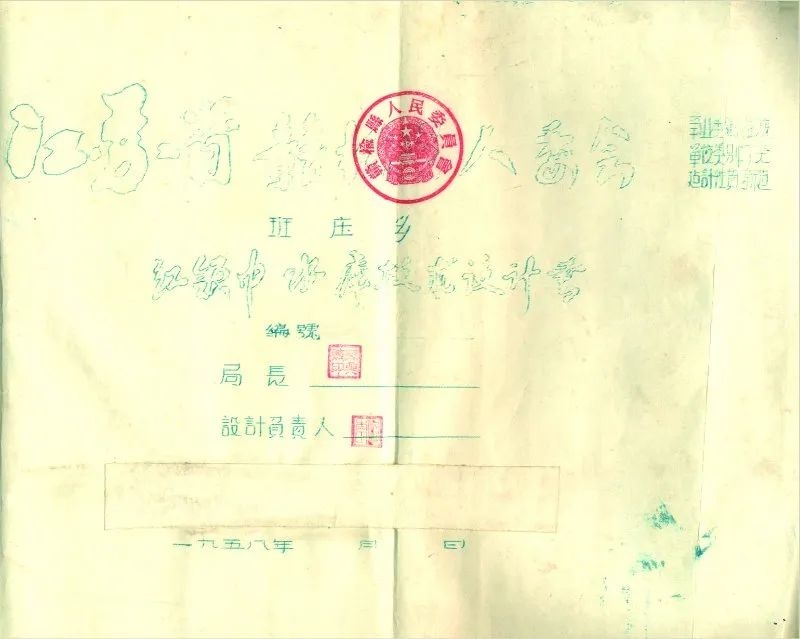

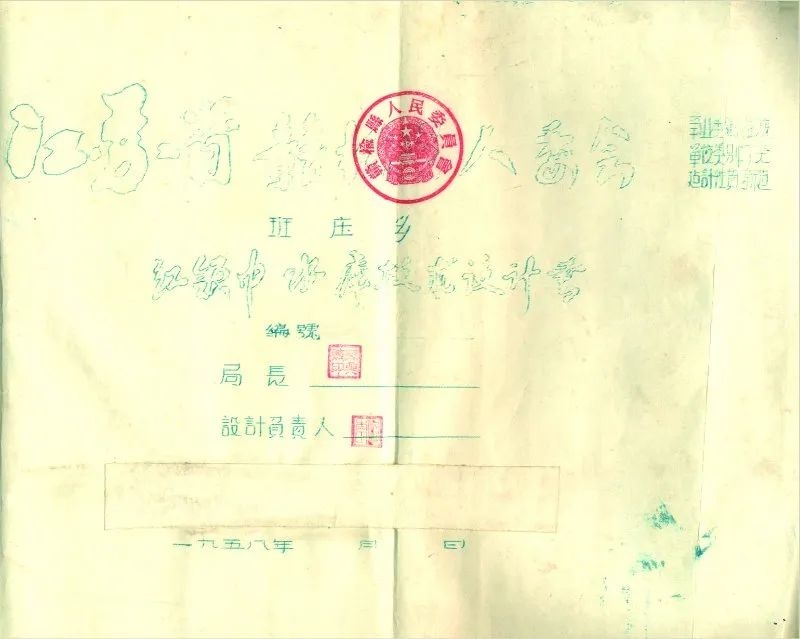

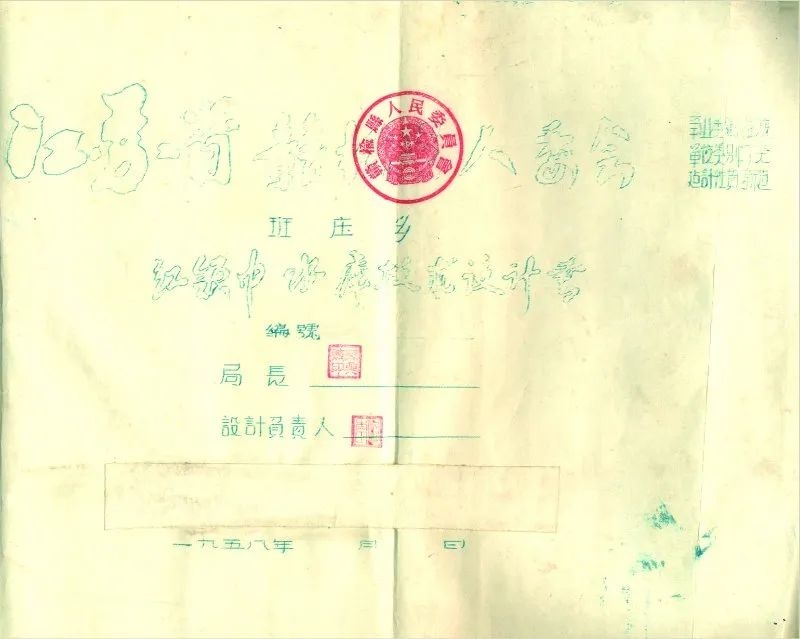

现年80岁的李步祥在1958年修建水库的时候担任前进村会计一职,当年他也参加了水库修建工作。李步祥:那时候我19了,58年正月初二就来了。红领巾水库建的时候不是要来测量吗?我跟着扛杆子,镜子照,那时候我都跟着测量队。测量队,起初是南京的,建的时候就是赣榆了。红领巾水库工程由赣榆县水利局测量设计,1958年3月开始施工建设。3月9日,班庄、欢墩、夹山三乡动员了4600余名民工开赴工地,抢汛期、争速度、昼夜苦干。

李步祥:当时不是说拦一道河嘛,说要抢在汛期以前完成土坝子。那时候没有机械化全是人工挖开,为了能干完上面的土方子,当时有口号“白战太阳夜战星,完不成任务不收兵”。就这样,下决心。结果到了汛期以前看完不成了,没有办法又号召这三个乡镇的人增加了,当时可以说上万口的人抢时间,到了阳历是五月的时候就完了,就说还没到汛期就完成了。1958年劳动节前夕,工程抢在汛期前竣工,时任江苏省省长惠浴宇亲自去剪彩,全部工程共完成土石方29.5万立方米、建成长830米的大坝1座,防水堤1道,溢洪道1道,灌溉闸2座,节制闸7座,支斗渠进水闸13座,总库容441万立方米,可灌良田2.2万亩的水库。库区还可以养鱼和养鸭,当年就发挥了效益,农业产量有了大幅的提升。

李步祥说,“红领巾水库”建成后,还专门立了一块刻有毛主席批示的石碑。当初全省少先队员开展“我们也来支援四十条”的活动被《新民报》晚刊进行了报道,毛主席看到报道后作了批示。李步祥:因为毛主席看了江苏新闻他加了批示。江苏新闻可阅,并可参看报纸由新华社写一条新闻播发。这是毛主席原文批示。 红领巾水库,毛泽东主席关注赞许和寄予厚望的工程,60多年来,灌溉滋润了万顷良田,恩泽了一方人民。传承,以红领巾的名义。“热爱祖国、情系家乡,勤俭节约、艰苦奋斗,团结协作、无私奉献”的红领巾水库精神将代代相传,生生不息。

编辑丨刘敏

审核丨段潇

来源丨FM92.7

0

0

最新评论