红色档案故事:连云港市首任书记谷牧的“东方大港”情缘

早在1938年的抗战初期,他就受中共长江局委派来到连云港从事兵运工作,发展著名进步军官万毅入党。淮海战役打响,他受命率滨海部队进取新浦、海州,继而被任命为新海连特区委员会首任书记兼警备区政委。离开连云港后,他仍然非常关注连云港建设,曾四次来我市视察,每次都对连云港港口建设作出特别批示,不遗余力地支持连云港市的经济发展和对外开放。正是在他的亲自过问与帮助下,连云港跻身全国首批14个沿海开放城市。他,就是谷牧。今天的档案时空,我们来讲述连云港市首任书记谷牧的“东方大港”情缘。

谷牧,原名刘家语,曾用名刘曼生、刘竟希,1914年9月28日出生在山东荣成县东墩村一户农民家庭。1931年加入中国共产主义青年团,翌年春,转为中国共产党党员。他的一生都在为党和人民的事业殚精竭虑,忘我工作,曾先后担任过中共中央书记处书记、国务院副总理、全国政协副主席等重要职务,是党和国家的一位杰出领导者。

1973年2月27日,周恩来总理作出了“三年改变港口面貌”的指示。同年3月2日,国务院成立了以粟裕、谷牧为首的港口建设领导小组,并召开了第一次建港工作会议。沿海各省区和直辖市在“三年改变港口面貌”的号召下,开始大打港口建设翻身仗,连云港港口也加快了老港口改造,跳出了原有的老港区,开辟了庙岭、墟沟、连岛等新港区,跨上了实现东方大港梦的新征程。

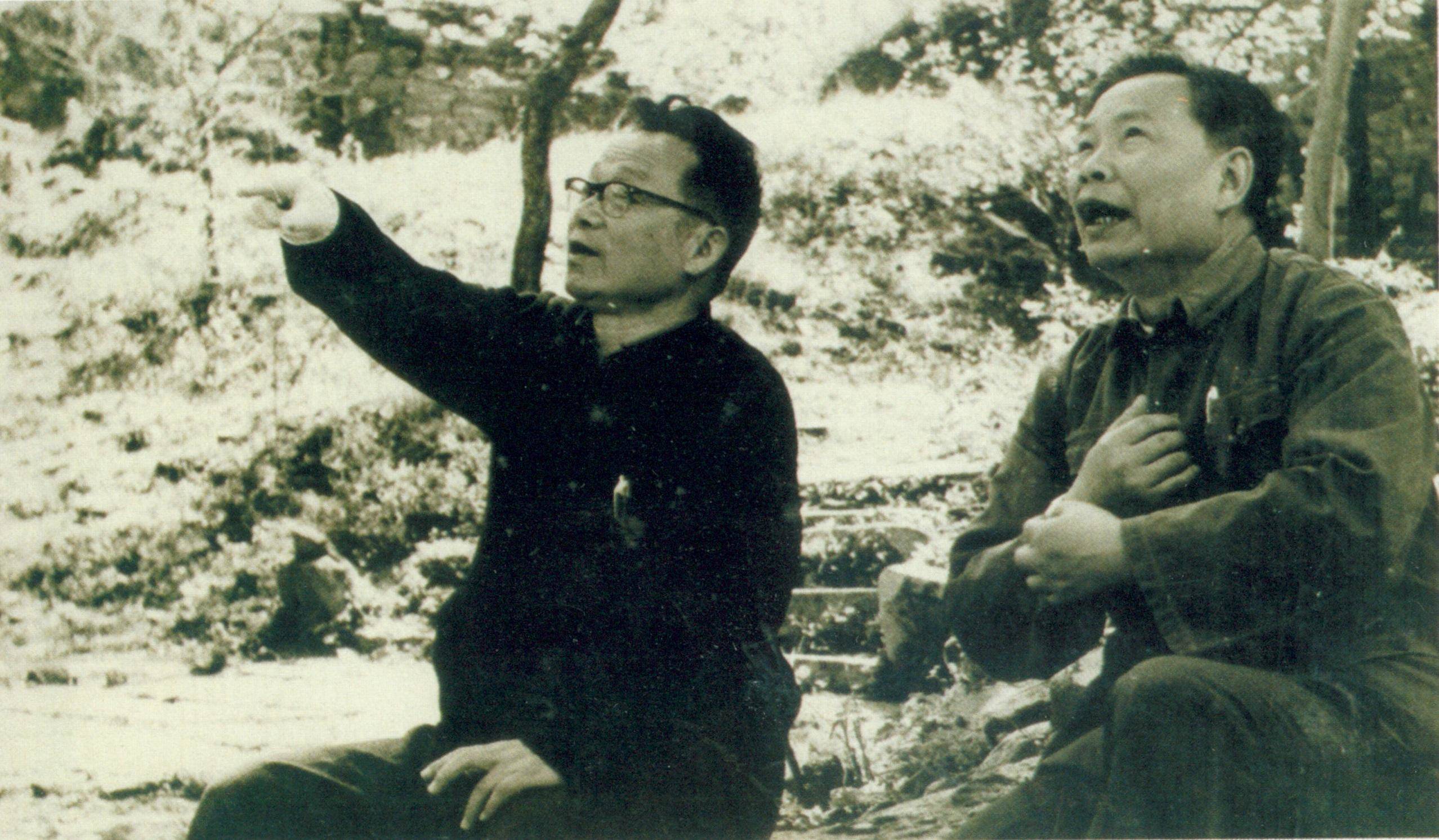

同年4月25日,谷牧就率领各有关部委负责人,在中共江苏省委书记彭冲的陪同下,风尘仆仆来连云港检查港口建设工作。

我市地方文化历史专家、副研究员赵鸣:在连云港期间啊,他是深入港口建设现场,了解各方的群众意见,并且开展实地的调研,对当时港口建设当中的一些问题和江苏省委、省政府对连云港港口的一些设想作出了具体的指示。当时的连云港还是处于原来的老港区,是一九三三年建港初期留下的。所以谷牧同志在视察的时候,他讲连云港是我国很重要的一个港口,要开放,大有前途,这是肯定无疑的。他接着又说,连云港处于我国沿海中部,可以充分利用陇海铁路,应该承担西北地区和川、苏、皖、豫、鲁部分物资的进出口任务。这些省区的货物不必绕到上海、青岛,这样既可以减轻其他港口和铁路的压力,又可以减少中间环节,节省运输费用。

1973年5月5日,省委召开常委会,专门讨论连云港港口建设问题。当年的6月14日,经过江苏省委批准,江苏省连云港建港指挥部宣告成立,统一领导连云港港口建设。指挥部系省属机构,归口于省计委,在连云港市委一元化领导下进行工作,负责统一指挥港口建港规划、港口建设等项工作。编制暂定为150人。

众所周知,连云港具有良好的地理位置和广阔的经济腹地,但是回淤问题一直是困扰港口建设的关键问题。在1973年4月,谷牧、彭冲等领导同志视察连云港时就明确地指出了这一点。

赵鸣:1974年8月13号至8月14号,国务院港口建设领导小组专门召开会议研究连云港港口建设问题。当时交通部的这个水机局、铁机局、计划局还有物资局有关的负责同志呢都参加了会议。在听取完各个部门的工作汇报后,谷牧同志针对在连云港港口建设的回淤问题,他再次阐述了他的意见。他说,百分之一也不能放松,要千方百计排除万难去完成任务。今天这个会议专门讨论连云港的建港问题,希望大家给予支持。会后,国务院港口建设领导小组做出了关于加强连云港港口建设的几点意见的决议,进一步落实谷牧同志的这个指示精神,有力地加快了连云港港口建设。

1974年12月19日,连云港首个万吨级煤炭专业码头建成投产。这是连云港港口建设的一大突破,标志着连云港跨入具有万吨级深水泊位的港口行列,也是连云港自周总理发出“三年改变港口面貌”后第一个建成投产的大工程。

赵鸣:在谷牧同志的领导和指导下,连云港的这个回淤应该讲逐步的得到了解决。当时连云港建港指挥部专门挖了一条三公里外航道,实际模拟回淤的一些情况。并且邀请江苏水科所,特别是当时的严恺院士来指导连云港当时的回淤的一些有关科研。那么,在群策群力、科学攻关的基础上,就是得出了什么呢?是淤泥的话呢,就是略有冲刷、冲刷平衡。对后来连云港建五万吨、十万吨,乃至现在的三十万吨大型的码头,应该讲是奠定了很好的基础。

连云港的回淤问题搞清楚,建设现代化深水大港的计划可以实施了。最终,交通部党组确定连云港建设按照“三大战役”来完成。一是第一期工程。将原定的庙岭煤码头由原来的2个2万吨级和1个3万吨级改为2万吨级、5万吨级和10万吨级各1个,吞吐能力为2500万吨,并建设黄莺嘴到西连岛拦海大堤。两项工程要求在1981年基本建成,总投资约4.6亿元。第二期工程到1985年基本建成庙岭港区的16个至18个泊位,综合通过能力达5000万吨左右。第三期工程是1995年前完成海峡内的全部工程。1977年12月8日上午,国务院港办听取了汇报,并基本肯定了交通部党组的方案,要求尽快写出书面报告、设计任务书,报国家计委和中央领导审定。会议还对连云港建设中的两大重点,即软基处理和回淤的科研项目,要求组织各方面力量集中攻关,继续深化和完善。

连云港港口的发展跳出了原有的连云老港区,进入了庙岭新港区,基本解决了后方陆域狭小的问题,为后来亿吨大港的建设奠定了坚实的基础。

党的十一届三中全会后,谷牧在中央书记处和国务院分管对外开放工作。1984年,他在调查研究的基础上主持起草了《沿海部分城市座谈会纪要》,国务院决定进一步开放14个沿海港口城市,连云港名列其中。

1988年4月以后,谷牧当选为第七届全国政协副主席、兼经济委员会主任。同年11月7日,谷牧再次来到他曾经工作和关心支持的地方视察。

临行前,谷老满怀激情地说:“港口前天看了,新港口(指庙岭新港区)工程还未清理完,规模比老港口大得多。将来西大堤搞成,港口里可以摆几十个泊位。在全国我还未看到像你们这样摆得满满的。在国内,将来你们这里泊位密度可以算是最高的一个。港口有了很大的发展。”他还进一步指出:“不要看暂时发展还不能很快,规模不是很大,我看将来这里很有前途的,摆在那,因为这里地理位置很重要。连云港是我国沿海中部不冻港,防风条件也很好,沿路各省积极性调动起来,这里大有作为。”

连云港市档案馆保存着谷牧在连工作期间形成的大量的档案文献,这些档案是谷牧在连云港地区艰苦卓绝的革命斗争生涯的真实见证,更是激励着我们在追寻东方大港之梦的道路上不断奋进的磅礴力量。

编辑丨方婧瑄

审核丨段潇

来源丨FM92.7

最新评论