我和我的党支部 | 让“包产到户”的改革精神光芒永续

庆祝中国共产党成立100周年

融媒体系列报道

《我和我的党支部》

今天,为您带来由湖南电台携手合肥广播电视台新闻综合广播(FM91.5)等全国100家电台采制的《小井庄党委:让“包产到户”的改革精神光芒永续》。

【鹅群叫声】

一大早,翟从定的白鹅养殖大棚就热闹起来,这几天村子里每天都会迎来好几拨前来买鹅的人。

翟从定的笑容始终掩饰不住,尽管他很想忍着。白鹅供不应求,已经销售过半,他怎能忍得往。

【这只鹅有十二三斤,按照我们当前的价格,一只鹅值二百六七十块钱,我们也不愁销路,大部分都是合肥的回头客,还有地方群众都来买。】

在这里买鹅是“一条龙服务”,有专人帮顾客宰杀,拔毛、打包,甚至还能腌制。

这些活都分派给年纪比较大的村民,一来他们很有经验,二来也是给他们增加一些收入。郭左珍一直忙到现在。

【一天能挣六七十块钱,还好了。】

这样的情景在小井庄并不是什么新鲜事。于是,在小井庄党委第一书记王克贵眼里,看不出他有多么的兴奋。

【走,看看植物园去。】

在小井庄,“春季种藕、夏天养鹅、秋天摘莲、冬天卖鹅”是人们熟知的“四季歌”。一年四季,村民都能在村里找到活干。

植物园,其实叫“农业生态园”更合适,只不过村民们叫习惯了。这个植物园2020年7月才建好,现在有十多个人在里面打工。廖自文就是其中的一个。他妻子一直病重,他也不能外出打工。

【我现在一个月挣两千四五百块钱,单独在植物园干活也接近3万块钱左右。还有政府的兜底、低保和各种补助等等。全年的总收入大概在4万5左右。】

小井庄“贫困村”的帽子早就在4年前就“摘”了,但对于这个村来说,仅仅“脱贫”不能让人满足,如何实现“乡村振兴”,那才是包括王克贵在内的村党委思考得最多的地方。

【现在想得多的是壮大村集体经济,这样就能保证村民都有活干,有钱拿。】

王克贵不是当地人,他是合肥市第二批派下来的选派干部之一,与其他选派干部不同的是,他到期后并没有离开这里。

【王克贵:我想在这里再干三年。以后怎样,现在倒是没有想太多。】

【记者:是对这里有感情了?】

【王克贵:感情当然是有啦。其实让我不想离开这里的原因,还有一个更重要的是,这里是“包产到户”发源地,这里有一种“思变”的精神。从干部,到村民,都有。很吸引我。】

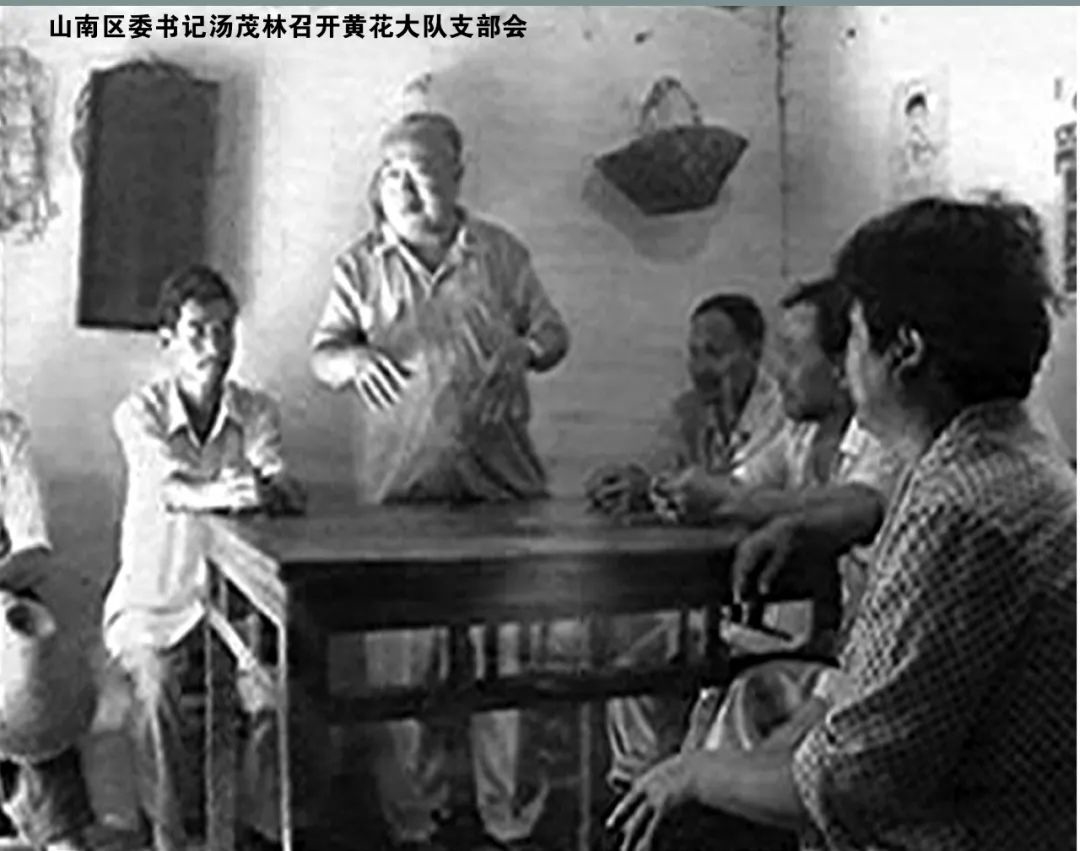

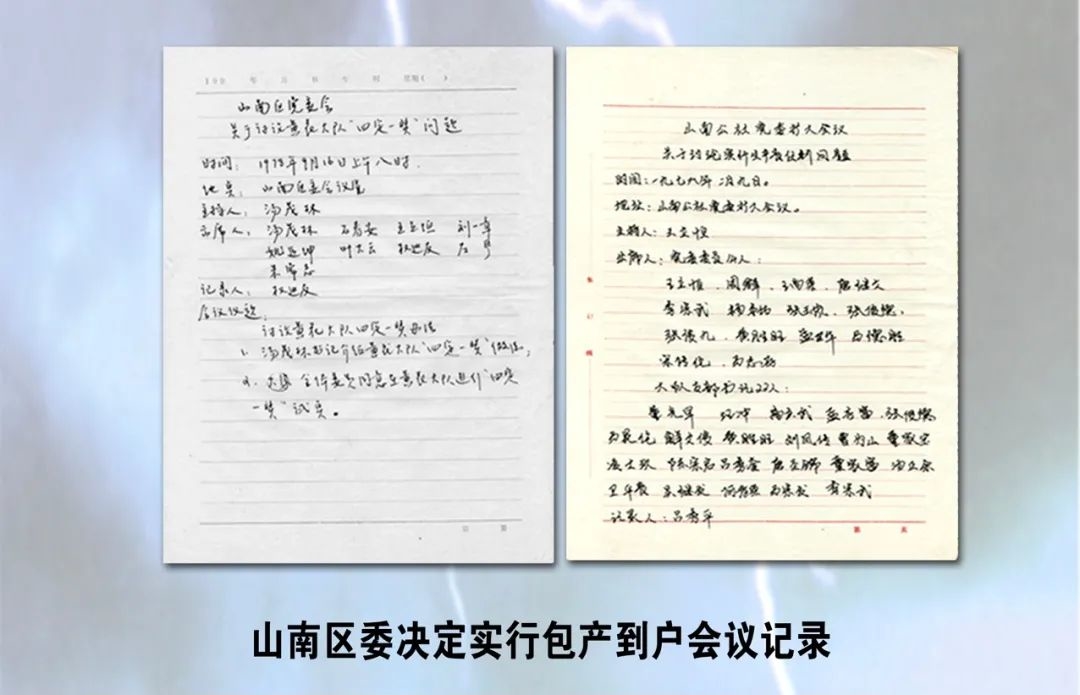

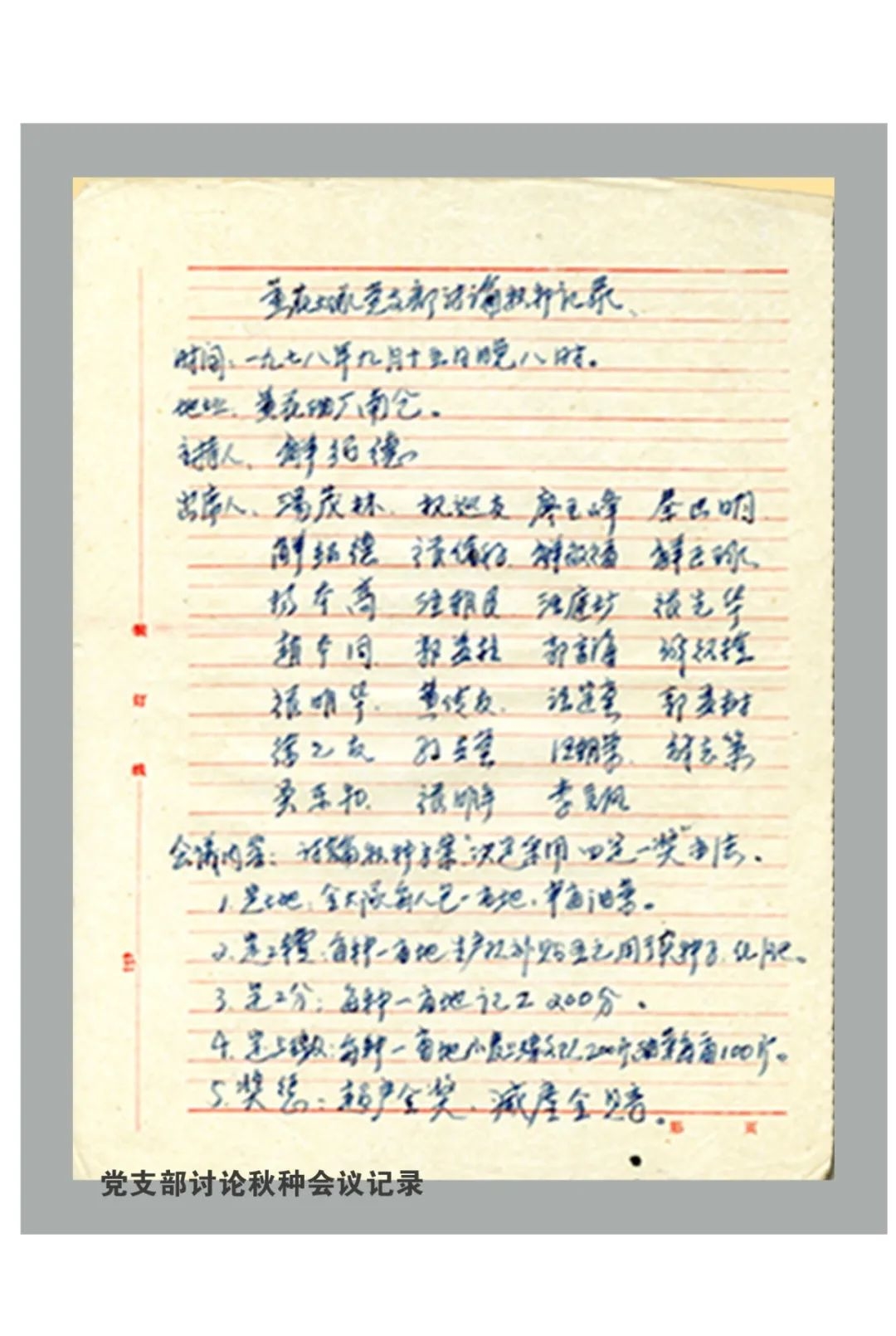

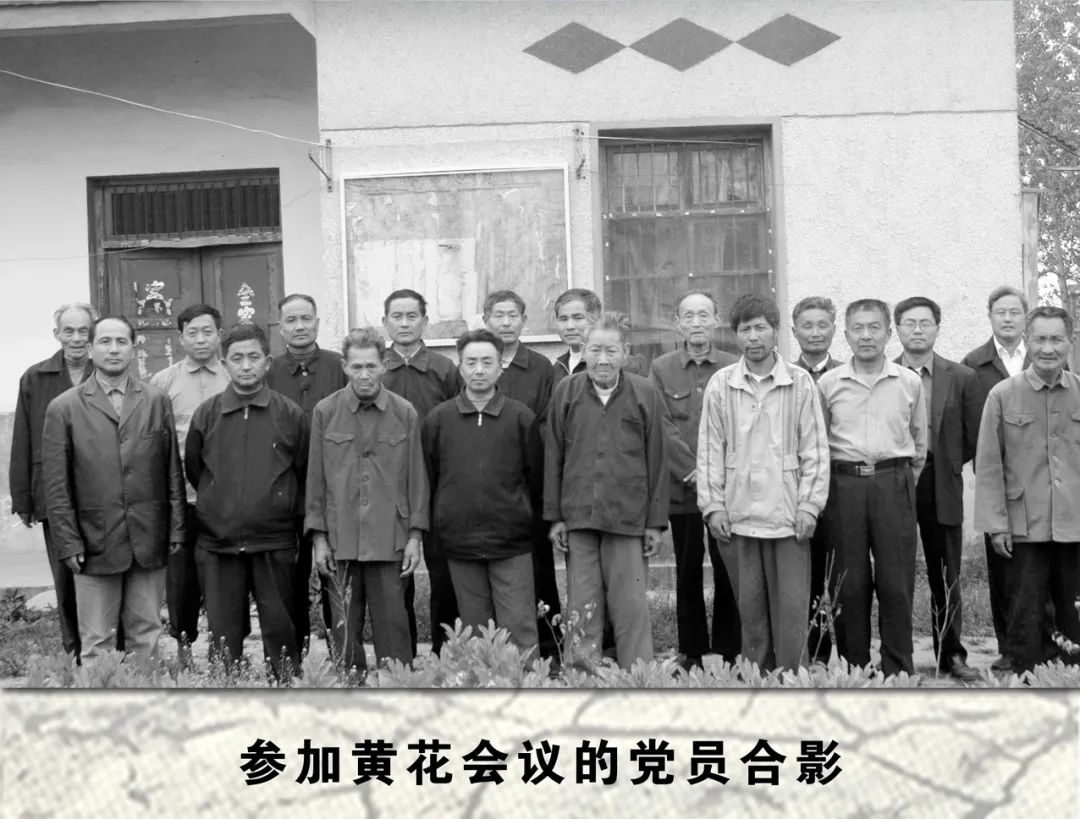

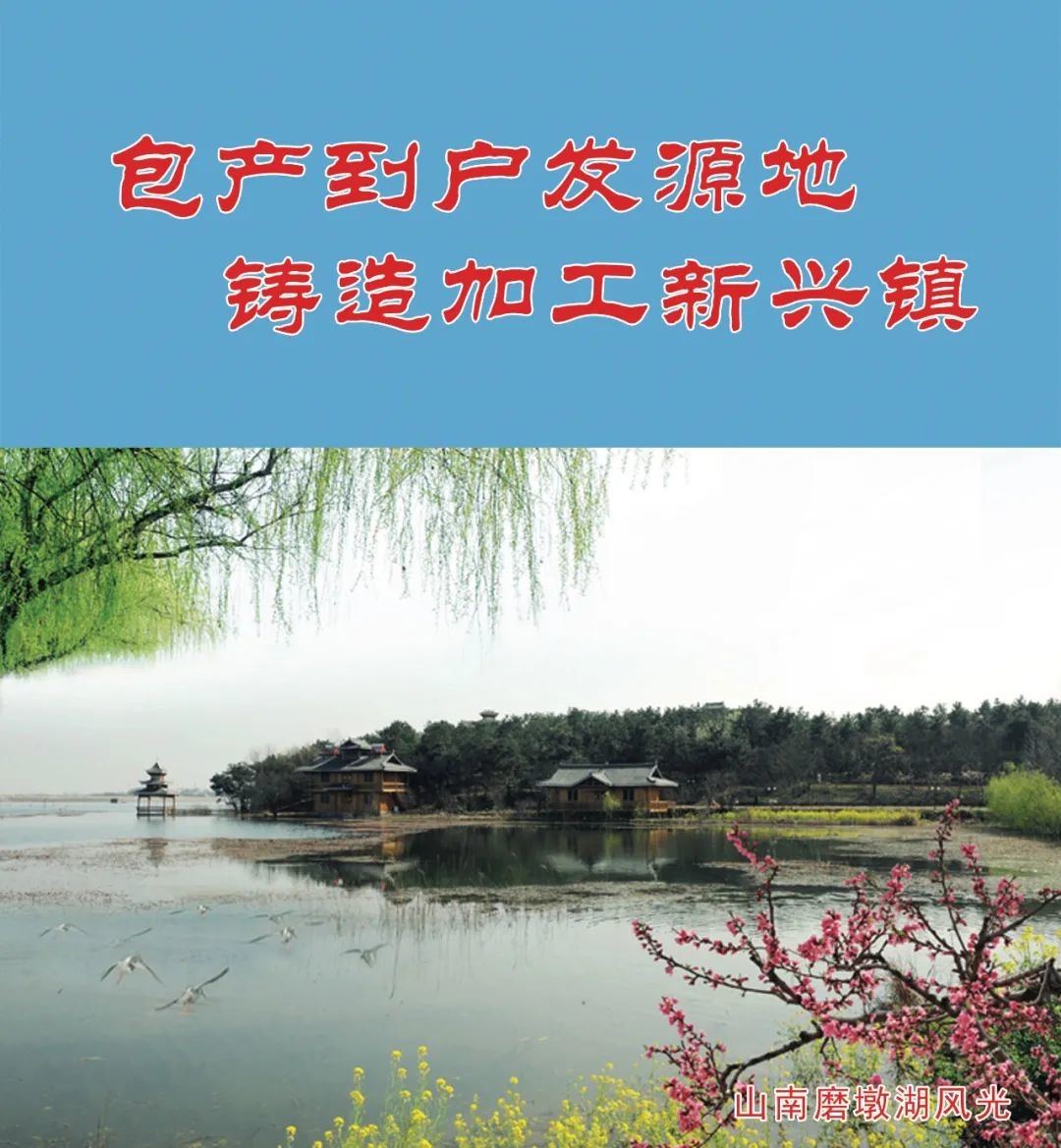

小井庄是全国农村“包产到户”发源地。2010年,肥西县政府在这里建起了“小井庄包产到户纪念馆”,馆内那间“黄花会议”旧址的茅草屋(当时这里叫黄花大队),还保留着43年前那个夜晚,在这里召开的影响了全国农村改革的“村党支部会”场景。

这段历史,对于第个小井庄人来说,都再熟悉不过。记者前来采访时,小井庄党委副书记、村委会主任刘中苏当起了解说员。

【当时1978年这个大旱颗粒无收,我们在这里召开了此次会议,把田地分下去,我们党委带领广大群众,通过一年的时间,群众的生活得到了很大的改善。】

这就是全国“包产到户”迈出的第一步。1980年5月31日,邓小平同志在《关于农村政策》一文中写道,“农村政策放宽以后,一些适宜包产到户的地方搞了包产到户,效果很好,变化很快。安徽肥西县绝大多数生产队搞了包产到户,增产幅度很大。”

43年过去,小井庄党支部也发展成为有105名党员,下设3个党支部的村级党委。流淌的是岁月,不变的是情怀,传承的是精神——“包产到户”的改革精神。

王克贵对“包产到户”的改革精神有着自已的理解。他说,43年前的“黄花会议”体现了党支部的作用。时至今日,“包产到户”的改革精神应有着新的内涵。【铁打的营盘流水的兵,党支部成员在变,但“改革”是永恒的主题,这些年,脱贫攻坚要“改革”,乡村振兴也是。】

从2004年起,小井庄流转土地2000多亩,发展特色农业生产,巩固稻虾养殖、苗木花卉、经果林等产业。别的村是“一村一品”,小井庄是“一村多品”。

【拖拉机声】

刘中跃开着他的农用车,正往他的稻田里去。2017年开始,刘中跃承包了1000亩土地进行稻虾养殖。

【王克贵与刘中跃打招呼,说稻虾方面的事,各两句对话】

“稻虾共作”经济效益可观。刘中跃给记者算了一笔账,种植一季稻,每亩毛收入1500元左右。“稻虾养殖”既有稻,又有虾,一地两用,一水双收,一年下来,每亩地的收入要翻上一番。

稻虾养殖,技术是一个难关。小井庄采取“合作社+基地+农户”的形式,积极举办培训班,组织技术骨干深入一线开展上门服务、跟踪服务,帮助农民掌握科学种养的“金钥匙”。刘中跃【录音:村里面支持我们,稻虾养殖这一块政府都大力推荐我们,每次还培训、技术上面的交流,帮我们指导。】

刘中跃是王克贵包联服务的“大户”之一。村委会主任刘中苏介绍说,按照村党委的要求,每名党员都要包联村民,支委更要带头。【主要是发挥每个党小组、每个党员的作用,所有的党员分别在我们的承包大户,葡萄园、橘子园都分布在大农户,带头发家致富。】

党委带了头,群众有劲头。如今,小井庄正在村党委的带领下,不断巩固脱贫攻坚成果,按照改革发源地、生态农业村、旅游观光点、小康文明村的发展思路,带动农民发家致富,实现乡村振兴。村民童广柱说,【那肯定好的,跟城市没有区别,都有电梯。别说好高兴,我们小井庄变化太大了。】

王克贵说,“包产到户”这面旗,经过几代人,从“黄花党支部”传到今天他们这届党委的手中,这是一种使命。精神要传承,光芒要永续。

【把这面旗帜举好,再传下去。】

本节目由新华网、湖南电台、芒果动听、5G智慧电台、蜻蜓FM携手全国100家电台联合制作播出。由山西教育出版社出版的《我和我的党支部》同名书籍已上市。立刻扫以下二维码订购:

编辑丨徐止丽

审核丨段潇

来源丨FM927

最新评论