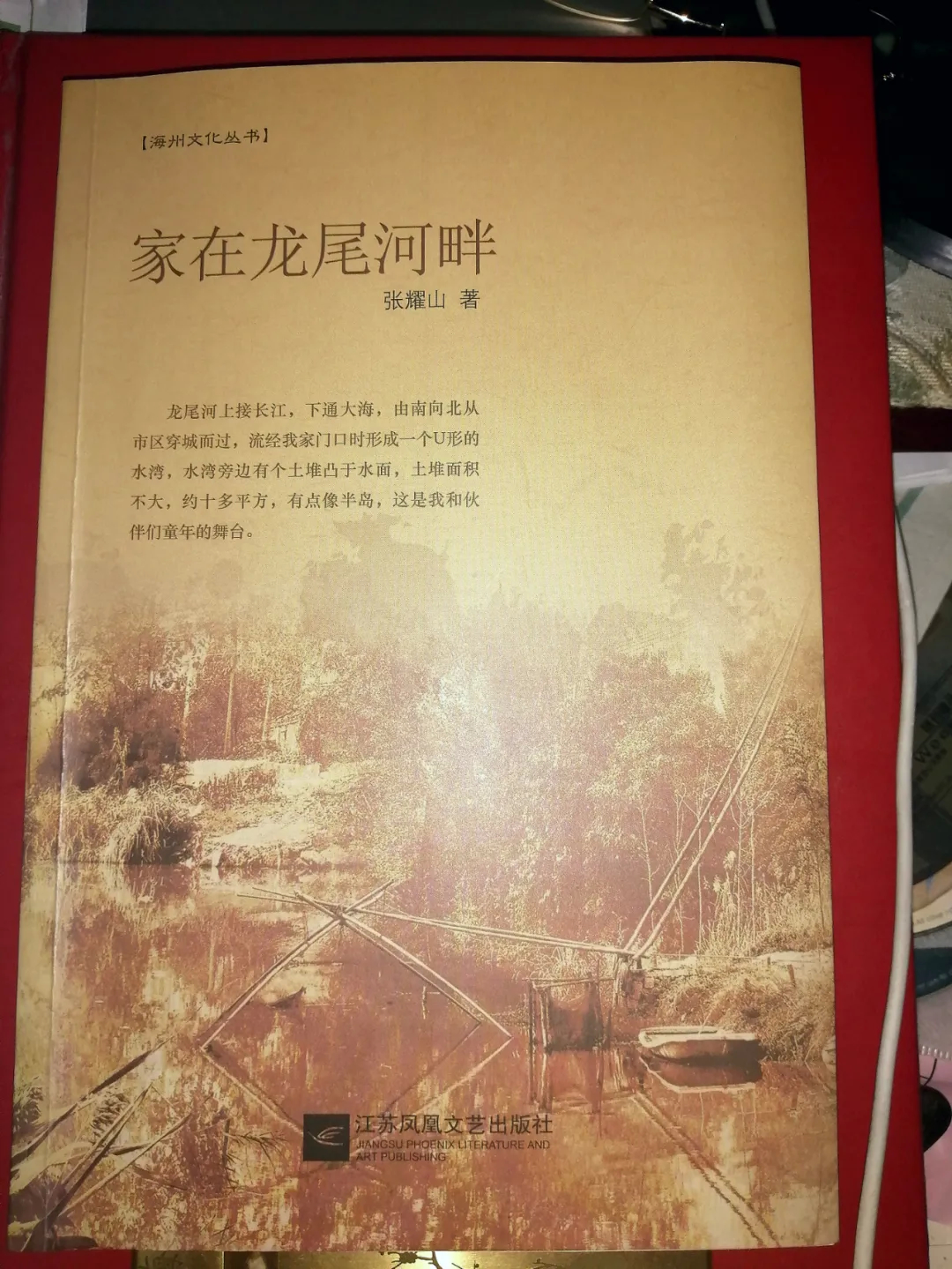

一方水土养一方人 ——读张耀山《家在龙尾河畔》

2021-10-05 18:02:36

张耀山,1955年生于江苏连云港市,中国书法家协会会员,江苏省书法家协会常务理事,连云港市书法家协会名誉主席,安东书院院长,连云港市简帛书法艺术研究会会长。书法作品多次在全国重大书法比赛中获奖。

一方水土养一方人

——读张耀山《家在龙尾河畔》

阿 迪

“龙尾河是母亲河。当有人来到这个世界时,河水是您汩汩的乳汁;当有人离开这个世界时,河水是您滚滚的眼泪。如今您用干瘪的双手抚摸这座年轻的城市,您用有力的双臂在环抱着这座年轻的城市。”(张耀山《家在龙尾河畔》)这就是张耀山笔下的龙尾河,而这龙尾河畔就是他的家,他的家乡,他的城市。对于文化名人的他,龙尾河是他的童年,是他生命的巢,也是他灵魂的巢。不管生活是怎样的滋味,在他无声的笔下,龙尾河总是在流淌着温情的故事。父母、大家庭、小伙伴、知己、师友仿佛就在眼前,作者以穿越的手法坦陈丰富而又深厚的人生历程。人的命运一半在自己手里,一半还得听天由命。但从张耀山自述里可以领略到他崇德向善、勇于弄潮的个性品格。这也是龙尾河的个性,而这龙尾河的个性是龙尾河人一代一代无意中塑造出来的。但这个个性如今却同化了这条河流过的城市。

张耀山《家在龙尾河畔》充满了爱与温暖,还有隐隐的酸楚。全书表述了感觉、感悟、感受与感知,更有深深的感情。散文是感知的文字,而感知的文字是作者生命的文字。他说:“家是我童年的梦想,成年的风帆,老年的港湾。”家是一生的牵挂,家是难舍的恋情。“我有一个习惯,离开家就睡不好觉。”接着他又写道:“我喜欢家里枕巾上浓浓的老油味和被窝里淡淡的脚丫味,以及从母体带来的唯一只属于自己的气息,几种气味混合在一起,弥漫于家的角角落落,一闻到这股味道心里就踏实,就能睡个好觉。“(张耀山《家在龙尾河畔》)这些平实的文字无不经过作者的心灵扫描,浸透作者的气质与个性。在自我的发现,自我的挖掘,自我的表述中传达出内心与事物的真实,给读者以情感的力量并艺术的力量。

张耀山的文笔是“凌云健笔意纵横”。其风格继承了五四散文的流风余绪,语言上讲究文白交融,行文上注重入情入理,选材上则富于回忆的温馨。但他也接受了现代文艺的洗礼,他以对过去了的生活的追忆而关照当前的现实的关怀。他用现代小说、摄影、书法等艺术来拓新散文的感性世界,促成他观察人事的新感性。他出身于师范中文系,有着深厚的文学功底,在文风上,他能用知性来丰盈感性,在视野上,能将小我拓展到大我,其家国情怀一以贯之。他的笔下虽是家事旧闻,或速写,或详叙,既不乱叹人生的虚无,也不沉溺文字的晦涩,而是亲切而自然。或对话,或叙事,往事历历,随手拈来,而形象生动,意味深长。得其相知所深,情之所至也。在“七彩童年”“如烟岁月”“不负韶华”等章节里,张耀山以评书自叙的方式,讲述着作者成长的青葱年华。说是讲述自己,其实是在讲与自己成长有关的人和事,他对往事没有悲哀,也不迁怒,而是以平和的心态复原历史。只是留下了部分空白,而那些空白并不空白。历史的本来远比书本上的文字要丰富得多得多,文字的空白不代表历史的空白。在这几个篇章里,作者的情感也是几经起伏的,亲情、友情、师生情,苦乐中有敬重,低回中有豪气,疏淡中见真情。他创作上“临场感”甚为饱满的感性,经其灵性的提升后,营构了多度空间,或橄榄,或清茶,或老酒。

张耀山手中的笔,能文能武,能咏物也能言志,扬之有英伟之气,抑之有清隽之气,即使在柔婉的时候也带一点刚劲。“孩子眼中的卖货郎是人类最崇高的职业,几十年过去了,在农村集市上只要看到卖货郎都要多呆一会,什么都不买,只是怀旧。”(张耀山《家在龙尾河畔·老贾圩》)他写出了那个贫穷年代的孩子们的童年难得而充实的快乐。而今天的孩子富了,却少了单纯与欢乐。“怀旧”不是真的怀旧,而是提醒人们深思。“在这贫病交加饿殍遍野的处境中,死亡本身也许是一种解脱。这种场景见多了,使我从小就形成了对”死亡“的旷达。”(张耀山《家在龙尾河畔·半岛,童年的舞台》)作者对死亡的追问与感悟,让他的散文具有了哲性的品位。“对于我们这一辈来说,每次挨打的背后都是一段难忘的经历,所以没有挨过打的男孩,他的童年生活一定是单薄且不丰满的。”(张耀山《家在龙尾河畔·打与被打的默契》)作者以辩证思维的手法讲述了家教与成长的关系,具有深刻的现实意义。这也是作者散文的高位之处,在叙事过程中,无缝嫁接嵌入哲理性思考,而且自然无痕迹。“简而言之,老师是一面镜子,他的言行举止,直接影响到学生的未来。”(张耀山《家在龙尾河畔·我的小学班主任张晓老师》)这种把观点直接而鲜明的表达方式是张耀山散文的一个显著特点,这与他的秉性与阅历有关。压抑与奋斗是他那一代人共有的时代特征,但他们初心不改的是他们坚定的家国情怀。

张耀山散文还借鉴了相声、小品艺术中的幽默诙谐的特点。“我和我的小爷,从小我俩同在一个桌上吃饭,同在一个被窝睡觉,同在一个教室上课,稍长后我们一起捞鱼摸虾,一起上山捡石头,一起盖房子,一起糊火柴盒,几十年来形影不离。如今已逾耳顺之年,隔三岔五地在一起小聚喝酒,酒后忽略了之间的尊卑,产生了辈分的错位,有点像兄弟间的闹哄,这让我隐隐有点罪恶感。”(张耀山《家在龙尾河畔·同龄的小爷》)这段文字戏虐中有尊重,笑谈中见真情。“从此,我有了一个习惯,只要主人牵着狗,我就下意识地将狗与主人相比较,结果惊人地发现‘物象主人形’绝非个例。”(张耀山《家在龙尾河畔·分手四十五年整》)他在行文中适时巧妙地抛出“包袱”,不禁哑言失笑而又兴趣盎然。也就在同文中,他把一首现代诗改得令人捧腹喷饭,可稍加思忖,改过的远比无病呻吟来得实在。不妨摘录出来,以飨读者。原诗:“炊烟升起了,我在门口等你;太阳落了,我在山边等你;叶子黄了,我在树下等你;细雨来了,我在伞下等你。”改诗:“肚子饿了,我在厨房等你;月亮落了,我在河边等你;嘴巴馋了,我在全聚德等你。”这样的调侃在彼此很熟的成年男女之间,只是笑话。但他这里面有故事,欲知内幕请翻读他的原文。文中最为幽默爆笑的当属作者描写他的同学。“谈到徐连根同学,我便想起在前面文章里写到的,邻居家的那只长满虎皮纹的大公猫:一副趾高气扬的架势,尾巴翘得高高的,露出两只硕大的肉球球,一看就不是一盏省油的灯。……”(张耀山《家在龙尾河畔·徐连根惹发的两场虚惊》)省略部分更为精彩,此处不表。

张耀山的散文抒情性是温婉的。那样的温和柔顺,又是那样的婉约有度。尺寸把握,选词遣句,皆能恰如其分。“我尘封十八年的情感大门,被一双纤细的小手轻轻地推开,当我张开双臂迎接她时,她却蓦然回首,留给我飘渺的背影,如同火柴划了一下,没有点燃,只有一缕青烟。”(张耀山《家在龙尾河畔·跳动的琴弦》)读了有一种现代诗的情境,堪称不分行的现代情诗。“我移开目光,看到他女儿的剪影留在卧室的窗户上。”(张耀山《家在龙尾河畔·跳动的琴弦》)虽是散文句式,却是诗中有画,画中有诗。“今晚的月亮于我而言具有特殊的意义,我不知道明年此时我能否面对这一轮明月。月亮一盈一亏,人生一来一往,悲秋之情向我袭来。”(张耀山《家在龙尾河畔·上天不会惩罚好人的》)即使作者在病中也依然寄情明月,问候亲朋。“天上一个月亮,水里一个月亮,……,城市的灯光与天上月亮辉映着……。”每个人都会有灵魂脆弱、欲哭无泪的时候,每个人都会有不同的选择。而作者选择了坦然和从容。所以,大病初愈的他去登攀珠峰,你不能不惊叹生命的强大是不可想象的。张耀山在《家在龙尾河畔·夜宿珠峰》有详细的记录,读之震撼。

张耀山本身就是一本很厚的大书,需要慢慢品读。他说:“我们每一个人都是一盏灯,在照亮自己的同时也去照亮他人。”我想他的《家在龙尾河畔》不就是一盏照亮他人的灯吗?

2021年10月于病中

阿迪,连云港市文艺评论家协会副主席。

编辑丨王婷婷

审核丨段潇

来源丨FM90.2

最新评论