悦读阅美 |⑩《追光者——郇华民与十所学校》第二章 上下求索觅真理(第四篇)

2021-04-23 15:57:00

点击收听

《追光者——郇华民与十所学校》

简 介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第二章 上下求索觅真理 第四篇

《中共东海县地方史》记载:

“六一”大搜捕使东海的党组织暴露,组织系统被打乱(东海县委仅剩两三人),大部分同志逃避他乡,未走者情绪也极不稳定。部分同志产生拼命与消极两个极端,甚至有的同志动摇。党的许多活跃人物如惠浴宇、杨光銮、郇华民、张鉴堂、祝培贤等在本地无法开展工作,先后去上海。县委的工作更加困难。

当时东海驻军是国民党独立第四旅,旅长叫谭曙卿。此人原是何应钦第三师师长,仗着北伐期间为蒋介石出过力,并救过何应钦的命,胆大包天,胡作非为,连续闯祸,因而被降职调来东海驻军。不料他来东海后,根本不思悔改,反而变本加厉,强取豪夺,骄奢淫逸。当他的利益与地方当局产生矛盾的时候,特别在他的绯闻丑行被报纸披露以后,他大发雷霆,一气把东海县党部一号执委夏鼎文、县商会主席徐敬甫、县总工会主席张劲枢、《海州日报》总编辑陈嗣衡等一大批人抓了起来,进行严刑拷打,逼他们承认是过激党,每人被打得遍体鳞伤。接着把县长李劫夫也抓了起来。第三天不经任何法律程序,就把张劲枢、陈嗣衡绑赴刑场,执行枪决。这个骇人听闻的事件,把东海地区震动得人人自危,个个心惊,海州、新浦许多机构呈现瘫痪状态。这件事立刻惊动了省城,直至国民党中央。邵力子、何应钦等许多高官都参与进来,甚至连蒋介石也过问了此事。国民党内部实在派系太多,利益很难摆平,一拖几个月下去,仅把草菅人命的谭曙卿调离了事。待夏鼎文伤愈重回海州执掌大权时候,已经快到1929年的年底。

夏鼎文复出,恼羞成怒愤恨填膺,把满腔怒火撒向共产党人和国民党内意见相左者,东海城乡的恐怖氛围比6月份更厉害。这便是郇立三与董建华匆匆逃往上海的原因。

2019年8月,笔者想详细了解郇华民的出生地和郇圩小学的情况,驱车来到东海县牛山镇郇圩村。

如今的郇圩小学

在村支书郇家刚陪同下,笔者来到郇华民故居所在地。岁月更迭,老房子早已不见,取而代之的是一排一排的砖砼民居,老宅前一条东西走向的街道已经是水泥路面,干净整洁。一户人家沿外墙种下的翠竹,虽然酷暑炎夏,仍然郁郁葱葱,叶片鲜嫩舒展。

郇家刚介绍,这条街道从前叫“小街心”,早在清朝这里就逢“二七”集,是周边几个村庄买卖交易的中心;郇圩村里姓郇的全都聚居在不远处的南北路边,叫“郇圩大巷口”,提起“大巷口”相当于说“姓郇的五大家”。“小街心”往南是沙土地,十几步外就是穿村而过的一条小河,杂树覆岸,白鸟纷飞,小河的河床很低,河水清澈,自西往东涓涓不息。就在我们走近的地方,她轻巧一个转弯,让河流形成一个小小的“S”形。这条河过去叫“河埃底”,当年这河的北岸与郇圩小学隔街对望的,是郇华民家的祖坟。郇圩小学的校园里,有一棵老槐树,树上挂一个大铃铛,上课下课,都是值日老师拽着铛下的绳子有节奏地抖动,“当、当当,当、当当……”舒缓有致的,这是预备铃声;“当当、当当、当当……”两下连敲,是上课铃声;“当当当当、当当当当……”急促有力,四声连敲,第一声大,第二声轻掂,紧跟着两声相同,节奏明快,是集合铃声,表示校长要大家集合训话或者到东院做操了;而“当、当、当、当……”舒缓悠扬的,这是下课或者放学的铃声。郇圩的老百姓都听得懂学校的铃声,很多人家依着铃声出工或者做饭呢。

穿过历史的风烟,我们眼前现出90年前的郇家大院。

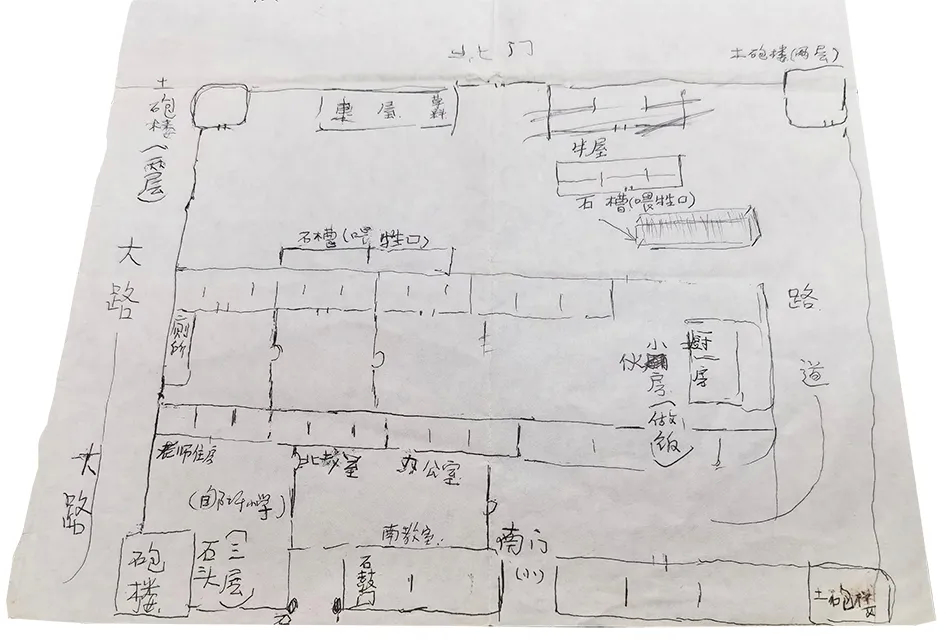

郇家大院共三进,中院有起居室、粮仓和厨房,后来隔成三个小院,院院相通,分别住着郇立三的大嫂、二嫂、郇立三一家,母亲与大嫂同院;院内遍植槐树与石榴,还有一台水磨。后院为雇工宿舍与农具仓库,有各种草堆与牛马厩,开北门与打谷场隔路相对。前院一分为二,东院有郇家南大门,正房为郇华民父亲郇恺元读书、待客、行医之所,院内靠南墙有两间石磨房,东南角有地瓜窖。前院正房偏左有一间房南北同时开门通中院,是为二门;院内西墙有几间厢房,后来成为农民夜校读书的地方。正房东山墙与院墙间留有宽敞通道,山墙与中院外墙齐平,往北两墙相夹直通后院。西院即是“文昭学堂”,也是后来郇华民创办的“郇圩小学”校址。

郇华民长子郇耀中手绘郇家平面图

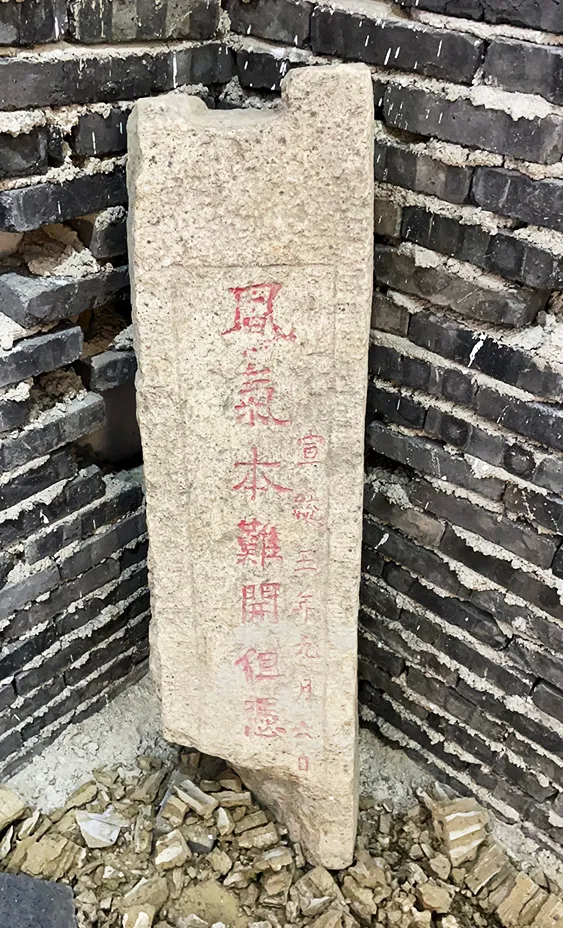

1902年,清政府废科举、兴学堂,颁布了“钦定学堂章程”,称为“壬寅学制”,劝谕地方绅富广设初、高等小学堂为养正始基。三年后,东海县郇圩村贡生郇凯元遵照“壬寅学制”,在郇圩创办小学堂,由他出任堂长;学堂门石刻横匾为 “文昭学堂”,木制匾额为“读书乐”,门两侧石刻条幅为 “风气本难开,但凭热心一片立成小学;名教自有乐,愿得广厦千间招聚英才”。

文昭学堂复原旧貌

学堂门前还有石鼓一对,石鼓上有精致的浮雕,鼓墩上雕有仙鹤、灵鹿以及旭日东升马踏祥云;鼓面由如意纹托起,上雕青龙戏珠,辅以绣球、如意结,处处寄托着郇恺元老先生对诸学子的殷切希望……如今,刻有对联的半截断石与一对石鼓陈列在郇圩小学校史馆内,成为镇馆之宝。

石刻条幅

文昭学堂门前的石鼓

门内,一条甬路直通北教室,北教室东有客厅,西有办公室和教师宿舍。甬路两边,西边是花园,东边是荷花池。花园南端倚南墙还有一口教室,为南教室……

郇圩小学退休老教师、83岁的郇长田捧出一本手写笔记《记忆足迹是留恋》,扉页上“东海县郇圩小学建校110周年(1905—2015)纪念册”两行楷体大字赫然在目,页脚注有“郇长田,2015年12月”。看目录,有“校史”“师生简介”“校长名录”“教师名录”“学生名录”和“编后记”等栏目。尤为可贵的是,郇长田老师不但整理了清末至民国时期郇圩小学的教师名录、学生名录,还仔仔细细整理出郇圩小学当年“农民夜校”的学生名录。附录除了一字一句抄写了笔者2018年在《连云港日报》发表的两篇回忆郇华民革命教育生涯的一万多字的文章,还详细整理了中共东海郇圩支部自1928年至今共23届党组织主要负责人,任职年限与书记委员姓名历历在目。

这个纤瘦的耄耋之人,是如何点点滴滴搜寻到这样详尽全面的信息?又是如何日日夜夜工工整整地写下整本的笔记?这里面,蕴含着一代郇圩人对郇圩小学怎样的热爱啊!

郇圩小学校史馆

郇圩小学校史馆外墙

郇圩小学校史馆展板

在郇圩小学,副校长李刚打开校史馆,三口教室打通建成的校史馆,以图片、文字、实物、电子屏幕甚至光电效果生动地讲述郇圩小学110多年的光辉历史,当年郇圩小学门前的对联残刻、石鼓、校舍旧貌以及郇华民与诸校友的革命事迹,图文并茂,李刚一一介绍。他深情而郑重地说:“这些年,校史馆的参观人员从省教育厅厅长到周边学校的小学生,每年都有十几甚至几十场次,自1928年郇华民创建郇圩小学、建立东海最早的乡村党支部,郇圩小学的红色育化功能像我们东海的特产水晶一样,纯度极高,影响深广……”

连云港市广播电视台FM90.2广播

每天15:30~16:00,20:00~20:30

《悦读阅美》栏目中将播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:

葛小琴

扫二维码查看光明日报报道版面

最新评论