妇幼二十四节气|处暑至,宝宝防秋燥的正确打开方式在这里

春雨惊春清谷天,

夏满芒夏暑相连,

秋处露秋寒霜降;

冬雪雪冬小大寒。

处

暑

处暑,是二十四节气之第十四个节气,也是秋季的第二个节气。斗指戊(西南方);太阳黄经达150°;于每年公历8月22-24日交节。处暑,即为“出暑”,是炎热离开的意思。时至处暑,太阳直射点继续南移、太阳辐射减弱,副热带高压也向南撤退,暑意渐消。

处暑后,白天天气依然炎热,但早晚温差大,这时一定要注意宝宝的养生保健,那么处暑后宝宝如何养生呢?下面就带领大家简单了解一下吧!

处暑后虽然天气逐渐凉爽,但是仍有余热,所以白天还是需要降暑,以防宝宝中暑。首先应确保宝宝拥有充足的睡眠,及时补水,多吃一些新鲜的果蔬。另外避免让宝宝长久地待在空调房内,外出时注意备好水壶、遮阳伞等防暑物品。

秋燥是六种主要气候致病因素之一。秋季的空气湿度虽然并没有冬季低,但因为气温相对偏高,人体的代谢相对旺盛,出汗多一些,所以更容易出现肌体缺水引起的一系列症状。

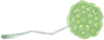

宝贝身体容易被燥邪侵袭而伤肺,出现口干咽燥、咳嗽少痰、流鼻血等各种秋燥症状。此时应该适当地增加喂水量和喂水次数,或将梨、柑橘、荸荠、藕、葡萄等水果榨汁,代替水经常喂给宝贝喝,通常宝贝愿意喝,并且有滋阴润燥的效果。

处暑过后早晚会变得寒冷,让宝宝“秋冻”,并不是说天气转凉也不要穿衣服,正确的做法是不要过早增衣,并合理增加衣服。孩子穿衣一般保证“三暖”即可。

第一暖是“肚子暖”,孩子由于肠胃功能发育不完全,如果着凉容易导致脾胃虚弱,容易导致孩子食欲不振,甚至肚子痛,极易导致疾病发生。

第二暖是“手脚暖”,手脚的皮肤神经末梢丰富,是对外界最为敏感的地方,孩子的手脚保持温暖,才能保证身体适应外界气候的变化。不过1岁以内的宝宝手脚更容易变凉,不能光靠触摸手脚来增减衣服。

第三暖是“背部暖”,背部适当温暖可以可以预防疾病,减少感冒的机会,但背部不可过暖,否则容易出汗,更容易因背湿着凉感冒。

处暑之后至12月,是婴幼儿发生腹泻的高发时段,家长应做好预防宝宝腹泻的护理工作。首先应注意宝宝口腔和皮肤的清洁工作,勤换尿布;大便过后需要及时用温水清洗小屁屁,避免发生尿布疹。

其次注意保暖,当宝宝身体发凉时,可以使用暖手袋取暖。另外保持室内空气流通和环境整洁,远离病人,防止交叉感染。在宝宝恢复时,要增加营养,食用易消化的食物。

处暑之后,天气逐渐转凉,容易引起感冒。日常饮食最好减少食用葱、姜、蒜、辣椒等辛味料,多食猕猴桃、山楂、桔子等增加味酸的果蔬,多喝果汁、豆浆、开水。多吃新鲜的果蔬,可以起到生津的效果,比如胡萝卜、莲藕、梨子、甘蔗、枇杷等。

另外可以适量补充优质蛋白,比如乳制品、豆制品、鱼、蛋类等,可以增强免疫力。上述食物可以煮粥、榨汁,或做成泥状给宝宝喂食,有助于幼儿肝肺的发育。

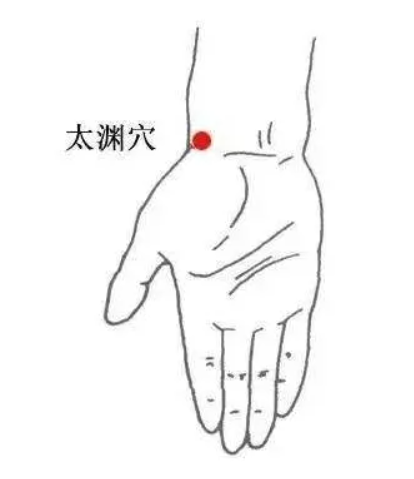

太渊穴隶属于手太阴肺经,且是肺经的原穴,所以刺激太渊穴可以大补中气,调理因肺气不足所引起的咳嗽、气喘、乏力,讲话有气无力等各种肺部病症。

取穴:太渊穴位于腕横纹桡侧的凹陷处,即拇指根部的凹陷处即是本穴。

手法:左右两侧的穴位每次各按揉2~3分钟即可。

三阴交穴是足太阴脾经上的腧穴。三阴是指足部的三条阴经,即足太阴脾经、足少阴肾经和足厥阴肝经。交,为交会之意,本穴是足部三条阴经气血交汇之处,经常按揉三阴交穴,可以调补肝、脾、肾三经的气血。中医认为“肝藏血、脾统血、肾藏精”,肾为先天之本,脾为后天之本,先天依赖于后天的滋养,后天来自先天的促动,经气血调和,则先天之精旺盛,后天气血充足,气机通畅,外邪自然难以找上门来。

取穴:三阴交穴在小腿内侧,内踝尖上三寸处。

手法:每天按揉左右腿的三阴交各3-5分钟

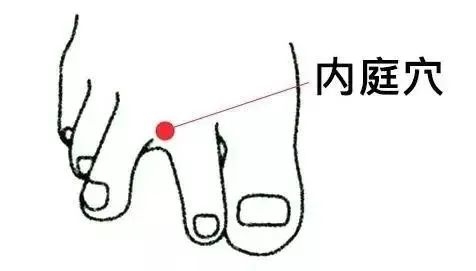

内庭穴属于足阳明胃经,是清胃火的特效穴位,对胃热引起的饮食不节、腹胀、口臭、小便出血、耳鸣、齿痛、咽喉红肿等有很好的调理作用作用。

取穴:在足背当第2、3跖骨结合部前方凹陷处。

手法:每天按揉3-5分钟

最新评论