回归教育本真,需要社会做好“三大员”

为减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担,将学生学习回归校园,7月24日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于进一步减轻义务教育阶段学生作业负担和校外培训负担的意见》,其中关于“课后服务结束时间原则上不早于当地正常下班时间”“学科类培训机构一律不得上市融资,严禁资本化运作”等一系列规定,激起了热烈的社会反响。

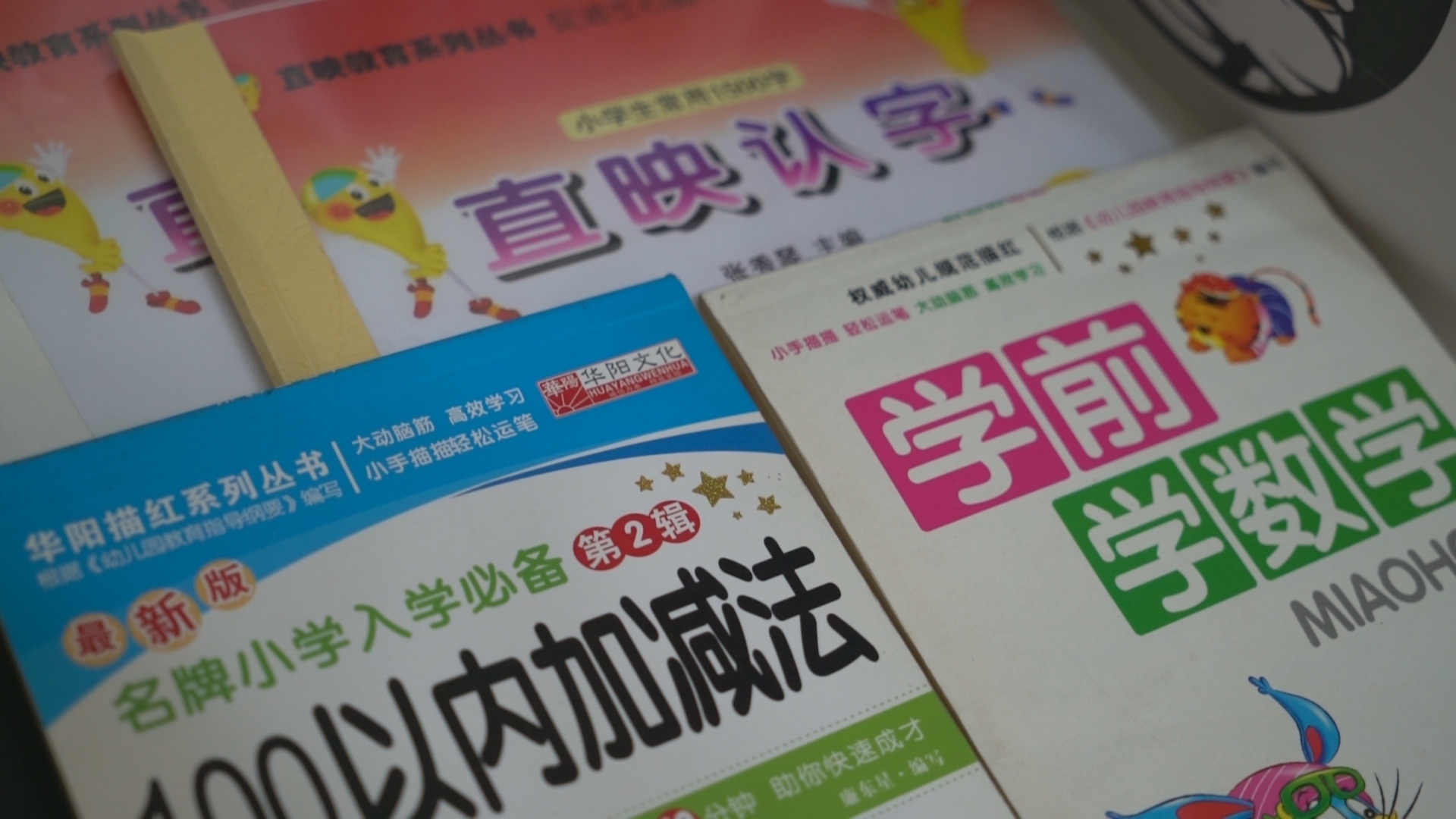

近些年,校外学科类教育培训泛滥,资本不断牵引着教育的“牛鼻子”,学生穿梭于各类培训班、补习班,学生作业成为“家长作业”引发家长抱怨,老师疲于应付各类考核而挤压了正常的教学精力……此时整治教育乱象正当其时,回归教育本真,需要的不只是几条规定条文,也不是一个或几个部门的事,真正需要的是整个社会“躺平”心态,做好“三大员”。

主动承担职责,学校要做好教育的勤务员。教育的本真就是教书育人,而实施的主体本该属于学校,这是良性循环。学校在提高质量上多下功夫,让学生在校内“吃得饱”“吃得好”,就一定能减少学生和家长对校外培训机构的依赖。把教育的权利还给学校和老师,专业的人可以干专业的事,在校内教育最大限度满足家长与学生的教育需求就成为一个更重要的任务。细化教育体系,提升教师的业务水平,抓好师风师德建设,让学科类教师从五花八门的考核中解脱出来,把精力更多投入到传道授业解惑中。还要不断提高教师的待遇,尽早落实“义务教育教师工资水平不低于公务员”目标任务,对教师的尊重关怀,将激发教师的职业荣誉感、岗位归属感,激励其更好投身教育事业。

落实监管职责,部门要做好教育的指导员。资本的优势是逐利,无可厚非,但到了教育领域,近些年培训机构因虚假宣传、不实营销等乱象已经严重扭曲了教育的环境与文化,引发的密集的社会关注。过去一些不恰当的减负政策,如三点半放学这一无视家长的现实困难与教育需求的规定,这曾对校外培训机构做大起到了推波助澜的作用,要及时修正。还要对培训机构违规经营、刺激教育焦虑等行业乱象注入“退烧针”。教育部校外教育培训监管司成立,通过顶格处理、明确定位和方向等方式,从更核心的层面上进行了更加精准有效的监管。当然,监管并非“一家之力”可实现,也不是一段时间的事,需要多部门联手打“持久战”。对课外教培市场的监管,需要包括教育部门、市场监管部门、金融部门、网信部门等在内的多个部门联动。如何将这些部门整合、发挥合力,将是一个统筹规划、整合功能的系统工程。

正视家庭职责,家长要做好教育的守门员。最新的规定明确让家长从批改作业的怪圈中“减负”,但家长要真正减负,更需要从过度焦虑的心态中走出来。以往校外教育培训热潮一浪高过一浪,屡禁不止,则需要引导家长对教育培训保持清醒、理性的认知与追求。 除去客观存在的升学压力之外,很大程度上来自于家长自身的焦虑和望子成龙、望女成凤心切。面对巨大的社会压力,家长把这种焦虑转嫁给了孩子,实际上就是家长自己过于焦虑和攀比心理,怕自己孩子输在起跑线上,才助推了各大补习班的产生,为教培机构的夸大宣传提供了温床。家长要认识到“三百六十行,行行出状元”,高考并非人生唯一选项,多元社会期待多元人才,不要把上大学作为唯一的成功标准予以宣扬。要主动配合学校,引导学生课后从事力所能及的家务劳动,开展适宜的体育锻炼,增强孩子身体素质。要积极与孩子沟通,关注孩子心理情绪,帮助其养成良好学习生活习惯,增强孩子的心理素质。还要善于发掘孩子的特长,因势利导,形成人尽其才、才尽其用的社会风气。(杨筠)

最新评论