《壮丽七十年 奋斗新时代》徐大勇:一心只为丰收

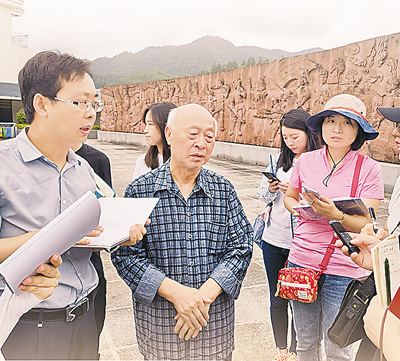

今天我们来认识躬耕田间三十年,一心只为丰收的农业技术专家徐大勇,听他讲述稻种培育的艰辛与成就。

我叫徐大勇,是1984年8月到连云港工作的,原来是在连云港市农业局工作主要从事农业技术推广工作,后来因为到日本学习,我接触了农作物育种,九十年代的话,因为连云港市农业技术比较薄弱,从事农业科研的人比较少,而连云港,又时亟需我们要提供一些新的品种,新的技术,当时水稻育种工作比较艰苦,一个没有人,我是和农业局潘启明副局长在他的领导下,我们两三个人成立了一个科研小组开始了水稻育种工作,那时水稻育种的话一年要做两支,夏天在连云港做一支,冬天在海南岛做一支,我们那时候属于一般的技术人员,坐火车坐轮船,到那边去,碰到票买票就走,买不到票就等,有时没座位,趴在火车上,赶到下一站,下了再换一站,在路上一般折腾五天,有时候都要一星期,那时候条件也比较艰苦,还有的时候我们住在农民家里面,里边的房子又矮又小,旁边都是猪圈,那就是说每天晚上都是听着猪的叫声,每天晚上也没有电视看,在这个情况下我们很快进入梦乡。

到了2002年,组织上安排我到农科院做农科院的院长,应该说我到农科院以后,除了行政事务之外,主要工作还是做水稻育种工作,水稻育种农科院条件也是比较薄弱的,只有号称两个半人,我和一个技术员还有一个临时人员也没有实验室,土地面积也不够,另外人手比较少,但是我们进入状态,随着人员的增加,水稻育种陆续出了一批品种,影响比较大的品种,比如说,连粳七号这个品种被国家命名为超级稻,应该说在全国超级稻里面,它供种面积比较大的一个品种,尤其在黄淮稻区,当时国家认为它是种植面积最大的超级稻品种,累计种植面积有三四千万亩土地。同时我们的科研队伍力量也不断的发展,目前我们已经建立一个人才层次比较高的团队,我们水稻育种团队有十五个人,有五名博士,六名硕士,应该说我们这个团队还是非常具有竞争力的。

市农科院水稻研究室副主任 刘艳:我记得最清楚的一件事就是,青口耐盐碱基地,有一个我们和徐院长一起选种,然后因为青口盐场那个地特别陷嘛,我们几个人走进去以后根本脚就拔不出来,鞋也拔不出来,后来怎么办呢?徐院长就主动说:“你们都别动,我去里面找树枝,到处给我们找了好几个树枝,每一个人都手里有一根拐杖一样,走一步,选一步,再拿起树枝,再往前面走,我觉得这个事情对我印象还蛮深的,就是说徐院长带领我们很开心,不管是工作,工作虽然比较苦,但是也是苦中作乐。甚至他有时候会亲自下厨为我们做菜做饭这个还是蛮温馨和有凝聚力的一个团队,我挺喜欢这个团队的。

连云港市农科院院长 徐大勇:下一步的话,我们要重点针对我们黄淮稻区,在确保产量的前提下,来满足农民需求,尤其是要满足市民对优质稻米的需求,在这一方面来加大育种工作,来反映出更好的品质,更优的信心,更强的优质水稻品种,来适应满足广大社会者对我们水稻品质的要求。我们的育种工作要适合于绿色发展,繁育出抗病的品种,减少对农药的使用量,这样的话就可以提高环境,是我们的育种工作更加贴合于社会的发展。

《连云港新闻》

最新评论