悦读阅美 | ⑭《追光者——郇华民与十所学校》第四章 郇圩小学的星星之火(第二篇)

2021-04-24 15:56:00

点击收听

《追光者——郇华民与十所学校》

简 介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第四章 郇圩小学的星星之火 第二篇

从张谷村散会回郇圩,郇立三与周朝锦等人迎着炽热的阳光,怀着同样炽热的心情,真是一下子甩掉了一连数年的憋闷,只觉得身心明亮,整个世界都是新的!路上,看看左右一片水田,没人,一向文静寡言的郇立三突然提议:“我们跑一阵子吧!”说着,撩起半旧白布长衫的下摆,自顾自奔跑起来。大伙儿看着他瘦削的背影,会心地一笑,都跟着他“疯”了起来。把附近水田里的白鹭鸟惊得噗啦啦也飞上了天,他们又爆出一阵哈哈大笑。

就在那天晚上,在郇圩小学的炮楼里,几位血气方刚的“义勇团”创始人决定用新的名字纪念为民族大义而奋斗的新人生:郇立三宣布把自己名字改为“郇华民”,坚决做一个堂堂正正的中国人,周朝锦也宣布改名为“周晓江”,徐以忠改名为“徐润斋”,李立纲改名为“李铁民”,这些崭新的名字代表着他们为祖国和民族奉献青春甚至生命的决心。灯下,有力的手掌一个盖上另一个,最后握成一个大大的拳头,郇华民热切地盯着各位的眼睛说:“天下兴亡,匹夫有责。今天是我们新生的一天!”

组织虽建立,但没有党的领导,他们就从报纸的字里行间,从延安广播中寻求党的指示,按照党的统一战线及“团结抗日”的方针,也有意识地与本县上层人物建立一定联系,如对蔡铁周(安峰人)、王善海(杨圩绅士)、周建章(国民党县政府上层人士)等人都专程登门拜访,摸清他们对抗日的态度,争取这些在地方有一定影响的人物一道抗日。另一方面,他们遵照党的指示,发动群众起来抗日。义勇团的成员分头活动,四处串连,足迹踏遍白塔埠、小兴庄、丰墩、桑墟、竹墩、高流一带,联络抗日同志,壮大抗日队伍,慢慢在整个东海都有了影响。

暗夜里,郇圩小学炮楼那小小的窗口,透出橘红的光。那光,与以往千百个夜晚似乎没有不同,都是几个青年知识分子心怀天下的不眠思考。然而又似乎有了不同,透过蛙声一片的夏夜,已经不仅仅让郇圩一带的夜空有了灯塔般的光亮……

关于这段时间的学习与斗争,郇华民侄女郇晓峰的回忆里有许多生动的小插曲:

“九一八”事变后,举国震惊!国难当头,叔父以救国为己任,经常向我们进行爱国思想教育,说外国人污蔑中国人是东亚病夫,一盘散沙,中国人要有志气,民族要独立,不做亡国奴!要我们勤奋读书,雪耻报国,并用国家兴亡、匹夫有责的名言,以民族大义激励人心,宣传抗日救国。另外,还讲民族英雄岳飞和文天祥的故事,启发我们学习民族英雄,报效祖国的精神。周晓江老师也经常教唱《满江红》《大路歌》等进步歌曲。

叔父在讲《吊古战场文》等文章时,联系封建社会的帝王为争夺王位进行的战争,使多少无辜百姓家破人亡流离失所,成为帝王改朝换代的牺牲品。农民的反抗,有时被统治阶级所利用,成为他们争取权力的工具,但多数都被他们镇压下去,所以中国封建社会延续了2000多年。这使我们懂得一些社会的发展和阶级斗争的道理。

学校中,师生团结自由,民主的空气高涨,爱国思想浓厚。叔父及进步老师,一面教书育人,一面进行革命活动,引起了国民党县政府的注意。1935年政府又派来两位教师,这两位教师与那些进步教师格格不入,他们到校后就把日本军国主义分子大将土肥原、本庄繁等人头像挂在学生教室里,他们这一行为引起爱国师生的强烈反对,但他们是县政府派来,不便公开赶走他们。于是想出一个办法,发动一部分男生,每天天不亮就在他们窗外吹号,使他们不能睡懒觉。天天吹下去,激怒了他们。有一次他们跑出来大发雷霆,大叫大嚷:“你们是学生吗?该枪毙!”但是架不住学生照旧每天吹号。有一次在课堂上,这位教师在黑板上画了一枝花,学生王学三,东庄人,就说这是日本人的花,中国的花都是有叶子的。气得那老师拂袖而去。几次三番,他们终于落荒而逃。郇圩小学又自由了!

1936年郇圩形势紧张,读书会的主要内容是讨论时局,叔父从家中拿去收音机,听到关于统一战线团结抗日的主张后,就积极向民众宣传。西安事变后,读书会曾多次召开碰头会,研究酝酿组织抗日义勇团。1936年5、6月间,在郇圩小学召开成立会,由周晓江主持,定名为“抗日义勇团”,到会20余人。9月,又在张谷召开了一次大会,有60余人,影响较大。

虽然先生们关心时局,胸怀天下,日日忙于革命宣传,但教书育人的责任未曾稍懈。

1937年夏天,一个星期天的下午,天气炎热,郇圩小学一位老师在学校门前小河北岸的路上,由西向东走着。走到庄南河水深的地方他停下了脚步,原来几个孩子在河里洗澡,开始打水仗,打着打着,一个小一点的孩子被大一点的孩子按住头往水里按,喝了几口水,但这大孩子仍然不放过,还在按。这时站在北岸的老师看得清楚,就喊:“不要按了,不要按!”那个大孩子不听,还在按。这老师火气来了:“真可恶!”说时迟那时快,他连衣服鞋子也没脱,直接向河里奔去。那大孩子一看势头不好,放下小孩儿,精着身子窜上南岸,提着衣服往家中跑去。这老师过河后紧追不放,一直追到他家门口,把他按倒在地,照屁股就是几巴掌。打完后,才向家人讲清事情的经过,并教训那个小孩:“做人要正直善良,怜弱惜贫。以强凌弱、以大欺小,就要受到惩罚——小到个人,大到国家,都是如此下场!”

那个被打的小孩儿是郇圩小学的学生章燦,打人的是王子成老师。

章璨小时候聪明调皮,还挨过孙蔚森老师一次打手掌。孙老师对学生要求严格,当天布置的作业当天要完成,否则将进行体罚。他的作业是背诵课文,写大小字,一般大字两张,小字半张,马虎了不行。

一天傍晚,同学们快走光了,章璨拿着小字本在最后几位同学面前一扬说,你看我写得多快,你们还在写。大家一看,大字一行,小字一行,写的全是“上、下、人”等笔画少的字。他很得意,拿去办公室交了。

少年章璨受罚(常德强/绘)

第二天上第一节课时,孙蔚森老师把点名簿作业本往讲台上一放,也不点名,第一句话就问:“章燦来了没有?”又大声问:“章燦来了没有?!”章燦明知有错,在位子上低着头站了起来,老师大声喝道:“前面来!”老师将他小字本儿面向大家:“看,你写的什么小字!”章燦一步一步走到讲台前,老师将他一只手按在讲桌上,抡起戒尺就打,章燦疼得“亲妈、亲妈”喊个不停,但无济于事,直打到红肿了为止。同学们都不敢做声。打完后,老师将小字本一扔:“拿去重写,还要多写一张!只有先把自己应该做的事情做好了,才能谈到长本领,保卫家乡!”章燦拿回小字本,回到座位上,再写就不敢马虎了。

老师们正直坦荡,严谨治学,将民族崛起的希望寄托在众学生身上。这个章璨,后来果然出息。1943年,海陵县在张昌一带开办滨海中学海陵分校,章燦被找去参加学习。1946年任瓦基乡乡长,后参军随部队离开家乡。60年代由哈尔滨工学院调到徐州教师进修学院任院长等职。

1936年12月,“西安事变”和平解决后,国共开始第二次合作,全国抗日救亡高潮进一步掀起,卢沟桥事变后全民抗战正式开始。“东海抗日义勇团”的抗日救亡运动也进一步活跃,经过一年多的组织活动,郇圩、房山、竹墩、白塔埠、小兴庄、丰墩、桑墟等东海重镇及周边村庄都播下了抗日的火种。

1937年下半年,夜,郇圩小学炮楼三楼的窗口橘黄的灯光又亮起来了。

郇华民和周晓江经过一段时间的东奔西跑,开始了工作上的沉淀与反思。

郇华民:“人心起来了,接下来怎么办?”

周晓江:“要是日本鬼子真的侵入海属地区怎么办? ”

于是召集“抗日义勇团” 的领导们开会,有的说要抓武装,有的说要与国民党县政府合作,还有的主张打破区域,到更大范围去活动……究竟怎么办,谁也说不准。郇华民毕竟到过上海,在省委直接领导下参加过多次血与火的斗争。他根据在上海的斗争经验与体会,郑重指出:“抗日救亡工作必须要取得党的领导,否则我们要迷失方向。”

一语惊醒梦中人!

“那就是要找党!”

大家顿觉眼前豁然开朗,一致同意他的意见。可是新的问题来了:“党在哪儿呢?”“我们到哪儿去找党呢?”

是啊,失去党的领导四年多了。每每夜深人静,郇华民感到自己像漂浮在暗夜之海,尽管心中有不灭的明灯,可是眼前找不到航行的灯塔!他和同志们一样,像孩子苦苦铭记自己的身份却找不到至爱的娘亲,心里的苦涩、盼望可想而知。

“西安有党的办事处——”郇华民想到最近报上看到八路军在西安设办事处的消息。他把这信息告诉大家。

大家把登有八路军驻西安办事处消息的报纸找出来,仔细研究了半天。最后一致决定,立即派人上西安找党。第一批先去两人:李铁民与郇霈。郇霈是郇华民大哥立鼎的长子,虽刚虚岁17,已经身高体壮,且因长期在叔父和郇圩小学进步教师的影响下,正胸怀大志,血气方刚。一方面他主动请缨,一方面郇华民也想让他出去锻炼锻炼。李铁民是年22岁,机敏果敢,能说能道,有多次独立外出的经验,是去西安的不二人选。

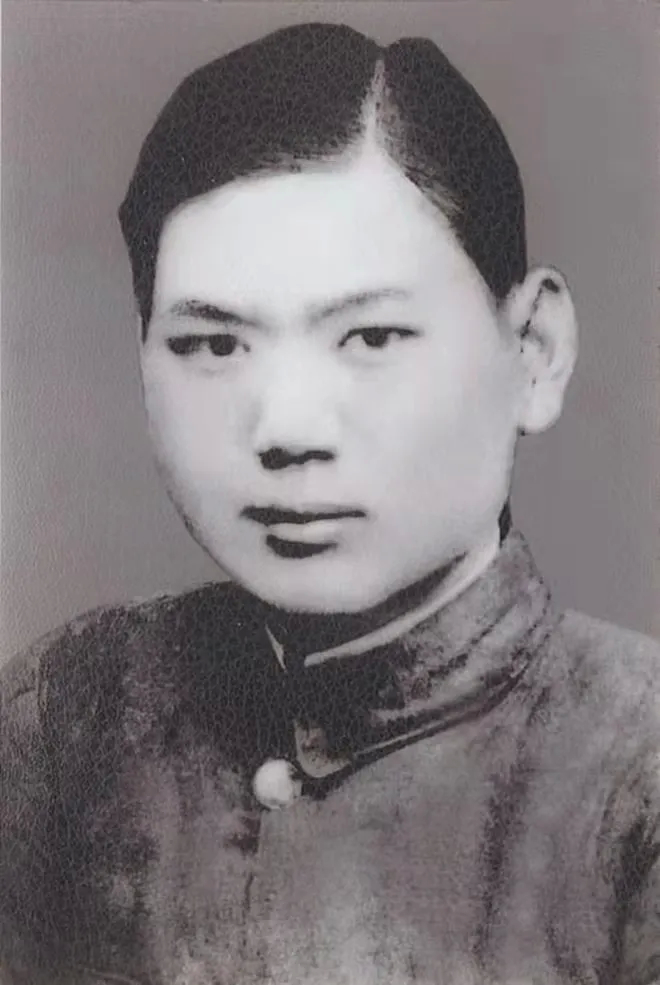

郇霈

李铁民和郇霈于1937年12月上旬动身。大约十来天后,李铁民从西安来信,信中讲述了党的关系虽还没找着,但看到西安的抗日气氛非常好,轰轰烈烈,一定有党的领导。于是,“义勇团”很快又派出郇华民、李立沼、郇振中、李素英共四人第二批赴西安找党。

连云港市广播电视台FM90.2广播

每天15:30~16:00,20:00~20:30

《悦读阅美》栏目中将播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:

葛小琴

扫二维码查看光明日报报道版面

最新评论