悦读阅美 |㉚《追光者——郇华民与十所学校》第七章 烽火中成长的沭海中学(第一篇)

点击收听

《追光者——郇华民与十所学校》

简 介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第七章 烽火中成长的沭海中学 第一篇

“沭宿海抗日中学”解散以后,郇华民有一段时间陷入了沉思。

像一部宏大的乐曲,一段慷慨激昂的乐章之后,是悠扬舒缓的间奏。然而间奏的作用并不是可有可无的,它对前面章节的简洁循环或者承上启下的过渡,都是乐曲必不可少的发展。

“沭宿海抗日中学”的解散,对于郇华民来说是心头上剜肉一样疼痛。从招生到建制,从教学常规管理到革命宣传、革命实践,郇华民投入了全部的精力与心血,也投入了全部的情感与希望。那些教职员工多么尽责啊!他们与学生同甘共苦,为保护学生出生入死;那些学生多么可爱啊!他们虽然性格各异年龄参差可是都有阳光的心灵,都怀着对党的忠诚与爱国的理想……可是面对凶残的敌人,险恶的形势,“化整为零”是保存有生力量的最好方式了。

学校解散之后的郇华民带着家人在沭宿海地区辗转生活,惊险而艰苦。但他的心思,从没有被日常的琐碎真正地牵绊过。一旦安静下来,他常常捏半茎秋草,望着大雁南飞的秋日长空出神:天道有常,大雁总是要南飞的,抗日战争总是要胜利的!世上哪有侵略者总占上风的道理呢?而办教育是将必胜的火种散布人心的最快模式,大半年“抗中”的办学成效,已经让郇华民看到在党的直接领导下,培养抗日革命人才的高效率。

以七尺之躯,喋血枪口,与侵略者、反动派拼个你死我活,固然是一种燃烧;以七尺之躯,做暗夜之烛火,指明千百青年前进的方向,青年们再号召他们的兄弟姊妹,如滔滔海潮扑向敌人,这便是革命教师的使命!

有时候,夜深醒来,郇华民的思绪会一下子拉回到童年。人近中年,似乎更容易回想过去,也更容易在过去的事件里,看见自己的追求。有一天夜里,皎洁的月光从民居土墙三角形的窗洞照进来,像一束岁月的追光,又把郇华民拉回自五岁开蒙就读的“东海县南榴镇第三小学”,也即父亲郇恺元在他出生两年前创办的“文昭学堂”。恍惚中似乎是个上午,学校是熟悉的自家前院,先生们在各屋教学生们读书、算数、唱歌,父亲一袭半旧长衫,手拿剪刀在院中欣赏花木,不时地将开过花的残枝或者病枝剪掉。郇华民定定地看着父亲,父亲却并没有看他;忽然,他又仿佛正坐在孙銮先生的课堂上,孙先生一阵抑扬顿挫,命他带着同学们诵读:

“八月秋高风怒号,卷我屋上三重茅。茅飞渡江洒江郊,高者挂罥长林梢,下者飘转沉塘坳……安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山!呜呼,何时眼前突兀见此屋,吾庐独破受冻死亦足!”

当那东海西乡特有的乡音与童声,真真切切响在耳畔:“安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜。风雨不动安如山!”郇华民惊醒了。他披衣下床,来到屋外,啊,秋风飒爽,月华如练,望向碧蓝高远的夜空,郇华民的心头依然是刚才梦境里的诵诗声,那是真实的童年生活啊,缘何入梦?父亲与恩师在梦中,可是教导他为培育新枝而坚定意志?他踱着步,算起自己自20岁与姐夫创办“刘湾小学”以来,十多年了,“郇圩小学”“刘湾小学”“中寨小学”“沭宿海抗日中学”,虽然其间追寻真理与党的脚步,几经踉跄亦矢志不渝,可是他知道自己最爱的还是把知识与真理植入儿童与青年的心间!尤其是经过“抗中”的历练,更让他看见了教育对民族复兴的巨大力量。所谓读书人得其所哉,就是让他教导更多的青年奔向各种战场,无往而不胜!

啊,还有什么事情,比让目光迷惘的少年变成目光如炬的青年、比让平庸无为的乡民子弟变成奋勇向前的革命战士更让人幸福的呢?让他们,千千万万的青年成为革命洪流的中坚力量,中华民族才有覆巢之下新生的希望啊!可是一个教书先生闲下来,还能为党为民族做些什么呢?郇华民叹息了!

回忆,永远不会是一个内心充盈的灵魂在命运低徊处的全部,“抗中”办学的时光里,那胸怀民族的大义眼光,那激情燃烧的灵活决策,那坚持不懈的对敌周旋,那关怀每个学生发展的日夜操劳,一幕幕在郇华民的脑海里回放,他清瘦的脸面时而露出一丝微笑望向远方,时而微微摇头又点头,将右手的拳头击向左手的掌心。

然而郇华民不知道的是,“墙里开花墙外香”,他的大名,因为“抗中”的办学成就,不但在鬼子那里是“大名鼎鼎”,在周边县区革命政府领导人那里,也是“赫赫有名”。他是不可多得的教育人才。

这不,一听说郇华民的学校现在已经“化整为零”,陇海铁路北的中共海陵县委书记段林和县参议长王子成,就受山东鲁南区第四地委(沭海地委)委派,亲来沭宿海地区延请郇华民去山东办学。他们到陇海铁路南东海县委请求支持,而此时“沭宿海抗日中学”还不知何时恢复,东海县委当然不便拒绝兄弟根据地的要求。“投身革命即为家”,郇华民告别了亲爱的战友刘锡九、李铁民、李仲祥、周晓江,怀揣着对老战友们、对“抗中”师生深深的眷恋,踏上了新的办学道路。

段林,1917年生,江苏丰县人。1937年参加革命,同年10月加入中国共产党。抗日战争时期,历任丰县区委书记、县委组织部长、苏鲁边区地委秘书长、东海工委书记、海陵县委书记等职。他在任东海工委书记时就见过郇华民,对这个慷慨出资创办学校、组建革命武装、人称“小孟尝”的革命兄长印象颇深且十分钦佩。

段林和王子成见了郇华民,一番竹筒倒豆子,把前来的原因和目的一一坦陈:1941年6月,鲁南区党委在临沂县多福庄召开扩大会议,会议研究决定,根据沂河沿岸已严重伪化的实际情况,为便于开展工作,鲁南区党委将辖区缩小,以更灵活多变的斗争形势与敌斗争。把原来的三地委沂河以东地区划出,成立鲁南区第四地委、第四行署、第四军分区。八月,第四地委、四行署、四军分区(亦称沭海地委、行署、军分区,后划归滨海区管辖)正式成立,辖临沭、海陵、郯城、赣榆四个县。王永福(王一夫)任副书记(无书记)兼组织部长,穆林任宣传部长,刘亦夫任民运部长,刘白涛任行署主任,石世良任军分区司令员,纪华任政委。四地委、四行署、四军分区驻临沂县陈巡会一带。

第四地委建立不久,根据党大量吸收知识分子,培养抗日干部的决定,首先恢复了地方上的小学教育,并于1941年秋在临沭县所在地店头召开了沭海地区小学教师座谈会,到会200多人。这次到会的,有许多是教育界的知名人士,其中主要的有临沂职业学校校长宋镜蓉先生,临沂县立四小校长何揖山先生等,大家除讨论恢复小学教育的各项问题外,并一致要求要开办中学。据此,地党委决定由行署主任刘白涛任抗日中学筹备主任,让主办座谈会的鲁南抗日干部学校主任靳耀南负责筹办此事,并委托海陵县县委书记段林帮助寻找一位办学经验丰富、有行政能力的教育专家来鲁南创建学校。恰好,听说在沭阳县任沭宿海中学校长的郇华民,因日军大规模“扫荡”沭阳一带,学校被迫解散,暂时赋闲,段林马上就想到郇华民。

段林做事雷厉风行,说话也是十分爽快:“都是为党工作,路北你也熟悉,去就去嘛!这边的抗日中学,你已经把学校的框架拉起来了,虽说已经解散,真要复学,立刻就能有模有样。还是那边更需要你!”

于是,郇华民先被从路南请到了路北涝枝(海陵县委所在地)。段林又带郇华民去见沭海地党委宣传部长穆林。已是深秋,一路上金黄的槐树叶、枯黄的榆树叶随着秋风跟着人的脚步追,段林看见了,开玩笑说:“哎呀,你们这些树叶子,看上郇校长有文化了?起劲地追!哈哈……”郇华民笑一笑 ,心里满是立即投入工作的愿望。

穆林将郇华民带到临沭地区沭河东岸店头一带,沭海行署主任刘白涛接见了郇华民。刘白涛,曾用名白涛,1914年生,安徽凤台人。1938年2月参加革命, 同年10月加入中国共产党。先后任国民革命军新编第6师连指导员,八路军山东纵队团政治委员、115师东进支队大队政治处副主任、主任,中共苍马工委书记兼苍马办事处主任、临沭县抗日民主政府县长、中共临沭县委书记、鲁南专署第四行署主任等职。

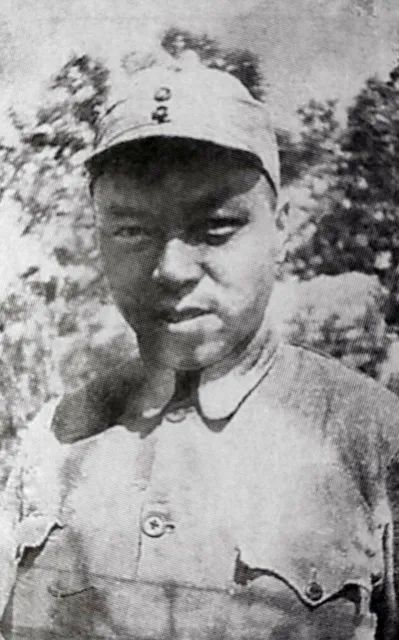

刘白涛

刘白涛长方脸面,浓眉毛双眼皮,眉峰上扬,他家乡口音很重,说话开门见山、十分热情:“抗日革命事业需要大量吸收知识分子和大力培养抗日干部,沭海地委已经采取了几项措施,首先恢复地方小学教育,第二项就是要创办自己的中学。”他真诚地望着郇华民:“鲁南区党委已经批准我们沭海地区建立一所抗日中学——沭海中学,明确责成鲁南干校的靳耀南主任筹办此事。郇华民同志呀,我早已耳闻你的大名,知道你早年就是党的一名地下工作者,对党的事业有过贡献。在失掉组织关系后,仍然继续关注革命事业,热心教育工作,大力进行抗日宣传,甚至毁家纾难与他人一起组建过两支抗日武装,在地方上很有影响力和号召力。这次请你到鲁南来,就是想请你担任这所新建抗日中学的校长,和靳耀南一起迅速把学校创办起来,早日培养出我们自己的人才。在你来之前已经有个筹备会,有赣榆县团干张季平,二旅统战部长吕葵园、樊复载等人,本想找他们开会计划下,但因工作很忙,未能召开。以后只有与他们分别联系。现在有当地士绅何淡斋可以随你到各地跑联系工作。”

“张季平,东海中学校友,到赣榆县了呀。”郇华民一边想,一边点头。

见郇华民频频点头,刘白涛干脆说:“我们地委和行署决心很大,准备拿出建设一个武装团的力量,来创建这所中学!郇华民同志,这事儿就交给你办了,要人给人,你看中谁就调谁;要钱给钱,要粮给粮,你郇华民写个条子就行!”

郇华民的心热了!他想:“这是党的信任和召唤,还有什么可说的呢?人家就是冲着办学校找的俺,俺自己也是着急想为抗日贡献力量……”他没有多说任何表白的话,直接问道:“刘主任,现在如何找到靳耀南同志与何淡斋先生?”

郇华民和靳耀南合影

靳耀南,山东临沂兰陵人,1938年参加革命,1939年加入中国共产党,他身材高大魁梧,典型的山东大汉形象;因为有文化,直爽里多了细致,虽然年轻,却也沉稳。郇华民和靳耀南一见如故,他们两个紧锣密鼓,研究起新学校的办学方针和建设蓝图。郇华民有多所学校的办学经验,尤其是春天创办“沭宿海抗日中学”,从一所干部学校的衣食住行到教师学生的招聘、教育教学的组织、思想政治工作的开展以及各类活动的教育成效、与敌人的周旋乃至急行军等特殊情况的处理,他与靳耀南讲了个详细。末了,他说:“办学校,最重要的是要有基础较好的学生和德才兼备的教师。学生好比田里的庄稼,没有学生来上学,什么好学校也没有用;名师出高徒,没有好的老师肯定也教不出好学生,办不成好学校。”这一辩证的师生论,让靳耀南十分信服。他们连续奔波在苏鲁大地:为扩大学校影响,亲力亲为,公开招生;为延请贤达名师到校,诚心诚意,三顾四顾“茅庐”……

这时地委又在临沭县王家宅子村召开了一次士绅名流座谈会,并借此机会扩大中学筹备的影响,要求到会人士推荐教师保送学生。筹备过程中请到的教师及职员主要有:何淡斋,系大兴镇磨山后人,任总务主任;战冶山,李涤之,他俩当时都是由城市逃亡赣榆乡下的,战冶山任数学教员,李涤之任物理教员;马峭峰(马义青),郯城人,任语文教员;蒋杞(蒋留村)任政治课教员;还有杨竹铭、姜褚等,都是既有声望,又有水平的教师。大家共同商定了办学方案,拟定了招生简章,对应聘的教员下了聘书。所有方案、章程等文件,都是经过行署批准的。

连云港市广播电视台FM90.2广播

每天15:30~16:00,20:00~20:30

《悦读阅美》栏目中将播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:

刘梦苏

扫二维码查看光明日报报道版面

阅读 4

写留言

最新评论