连云港东海:诗词之乡亮“底蕴” 乡土文化正“盛行”

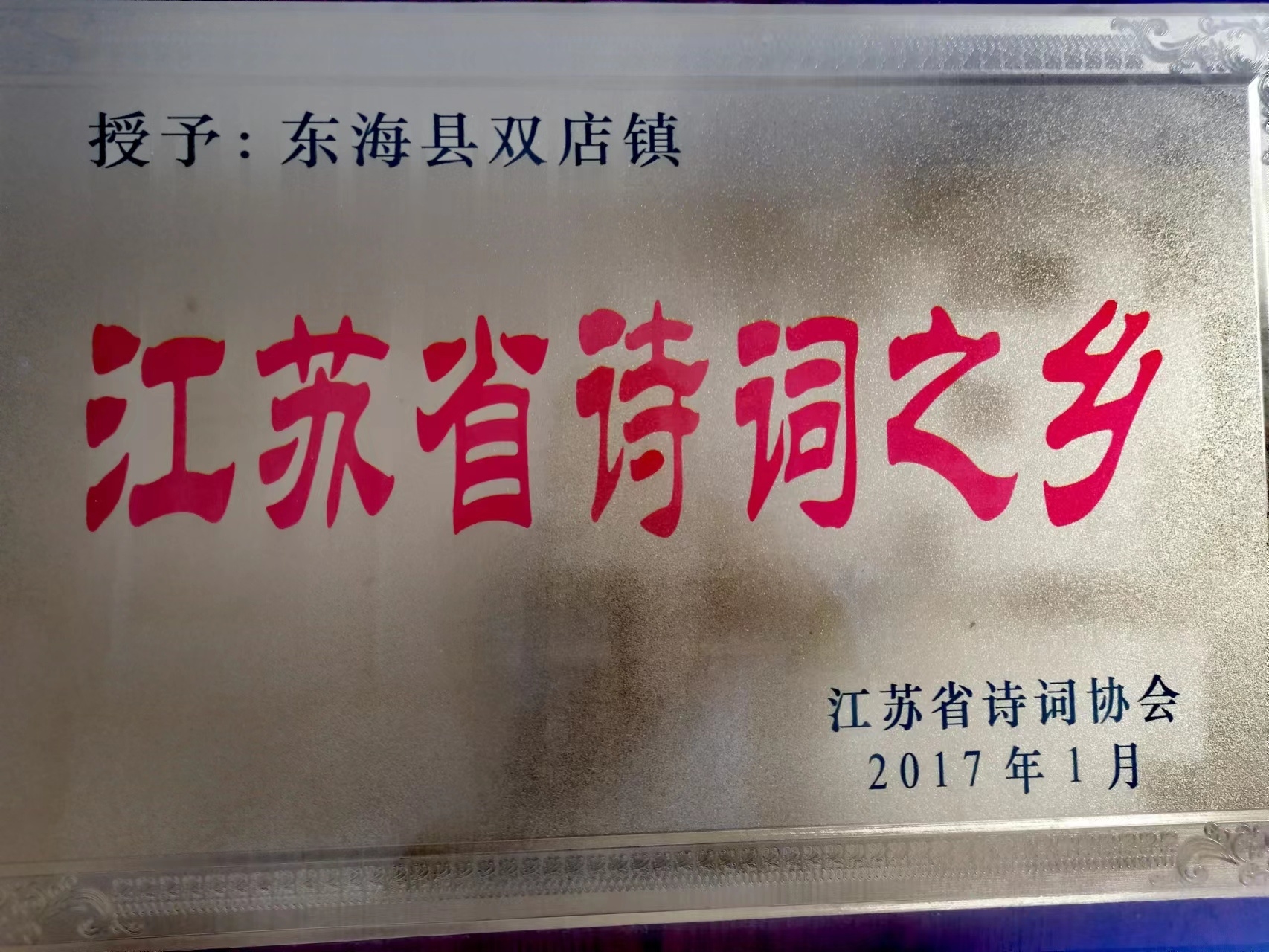

一本乡土文学期刊定期出版发行,为“泥腿子”文学新人搭建施展才华的舞台;一个书画社集聚乡贤文士,激情点亮多彩生活;一群生活富裕起来的文学书画“发烧友”、草根达人自豪地拿起笔来热情讴歌新农村、新风尚。时下,在江苏省连云港市东海县双店镇,由“三个一”构筑起的特色文化品牌,颇有一定的影响力和知名度,“搅活”了乡土“文化潮”。该镇先后获评“连云港市文化特色之乡”“江苏省诗词之乡”“中华诗词之乡”等荣誉称号。

《月牙墩》:“小荷才露尖尖角”

“许多千万年沧海桑田的故事,被一方水土养育成纯情的浪漫,那些美丽的水晶,深埋自己的思想,以静的姿态,等待一场生命的绽放……”这首具有浓郁感情色彩的乡村小诗出自竹北村农民诗人陆凯之手。近年来,这位痴迷于文学创作的“高产”作家先后有200多篇(首)散文、民间文学作品和诗歌在全国各地报刊杂志上发表。他说:“我能成为一名文学新人,离不开月牙墩文学社和《月牙墩》文学期刊的培养。”

一个乡镇能有农民自己的文学团体,并能坚持编辑出版文学期刊,获得如此声誉,这在市场经济的大背景下实在是难能可贵。

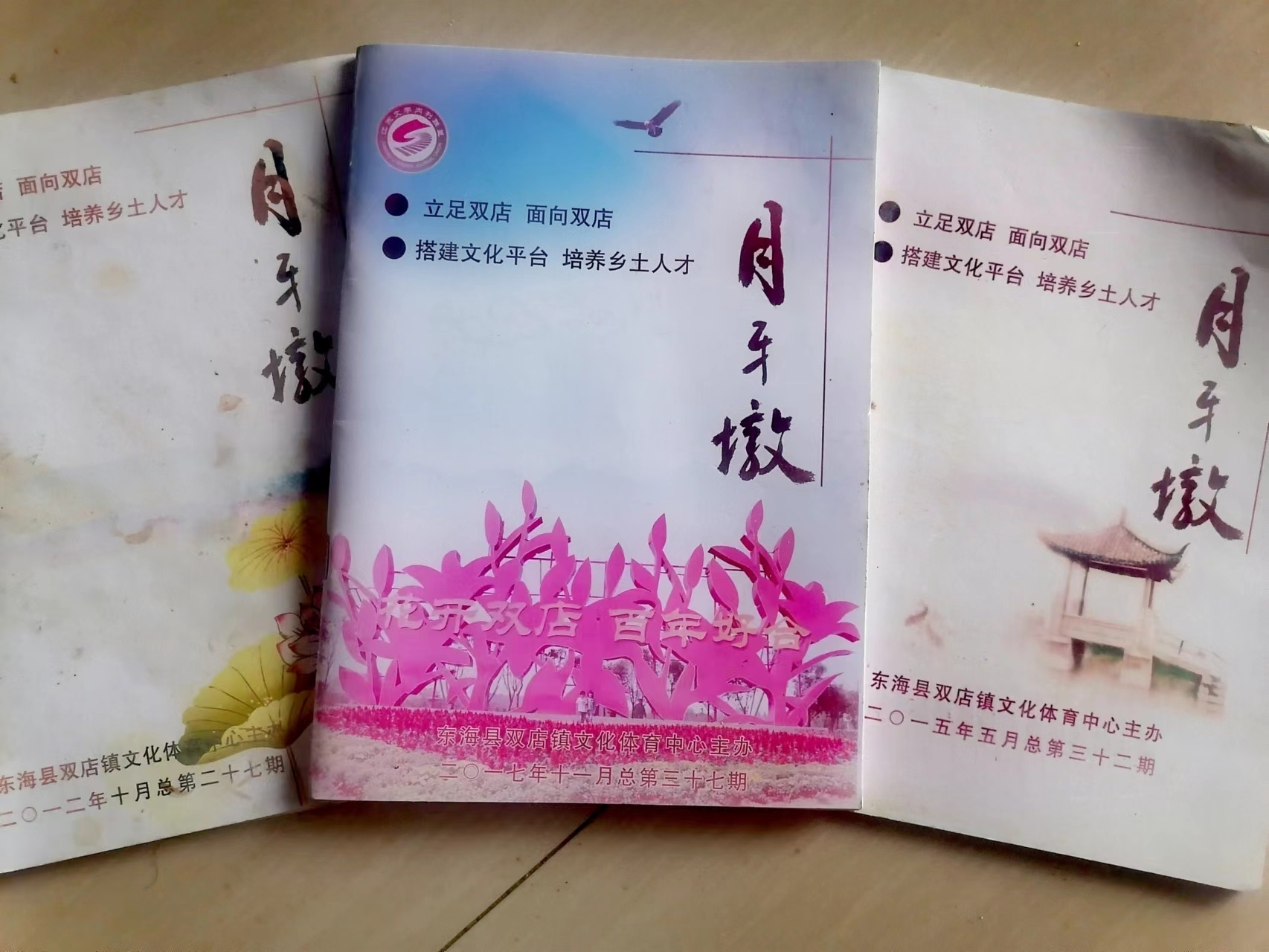

双店镇历史悠久,是民间机智人物苗二赖子的故里,有着较为深厚的文化底蕴。早在1989年,由双店镇文化站牵头组建农民文学社,根据当地享有盛名的古汉墓群的地名取名为月牙墩文学社,后又根据实际需要,组建了月牙墩诗社。成立之初由文化站出资定期出版文学刊物《月牙墩》,借用双店中学的一台铅字机进行排版打印。见到自己的作品变成铅字,社员们的创作积极性十分高涨,当年就在县级以上媒体发表文学作品上百篇。

突出特色文化,打造双店名片,月牙墩文学社自成立以来,围绕“立足双店,搭建文化平台;面向双店,培养乡村人才”的服务宗旨,经常组织开展登山旅游、外出采风和读书征文等活动,现已发展成员70人。《月牙墩》文学期刊由原来的黑白印刷改为彩色印刷,全部由双店镇财政出资,作为内部交流刊物,主要设置了月牙墩人、月牙墩事、月牙墩漫步、月牙墩感悟、月牙墩古韵、月牙墩拾遗、月牙墩掌故、月牙墩剧场等具有浓郁地方特色的固定栏目,且页码固定为64页,每年编辑出版两期,雷打不动,免费赠送给文学爱好者和农民读者。每期出刊后,由文学社负责挑选优秀作品推荐到《连云港文化网》《连云港日报》《苍梧晚报》《东海日报》等刊物上发表,扩大影响力和知名度。

据悉,自月牙墩文学社成立以来,双店镇已在县级以上刊物发表各类文学作品2000多篇,让一批乡土文学人才脱颖而出。

农民书画社:挥毫泼墨热心公益

如今,当你走进双店镇党政办公大楼、双店镇新时代文明实践所和双店镇中心敬老院,就会被悬挂在大厅、走道和室内的一幅幅由当地乡土书画家创作的精美书画作品深深吸引。谁能想到,这些书画作品全部出自当地的乡土书画家。

农民书画创作是双店镇的一张文化名牌。2004年,在文化大发展大繁荣的鼓舞下,双店镇农民书画社应运而生,目前已发展成员78人。

书画社吸纳上至80多岁的老教师、老农民,下至十几岁的小学生,他们经常聚到一起切磋技艺,挥毫泼墨,大秀名家风范,为业余生活增添一份情趣,兴起一股乡村文化的旋风。每个成员不仅积极要求上进,而且都能踊跃参与文化部门组织的公益性活动,先后为敬老院、学校、双店镇党政办公大楼等创作了200余幅书画作品,到处留下乡村书画家的真草隶篆、花鸟猛兽,让人置身于书画的圣地。

春节春联义写,是双店镇书画社的一大特色活动。每逢春节期间,书画社成员在文化站的组织下,利用农村集日,由财政出资购买纸、墨,摆开长阵,免费赠送,每年都送出数千副春联,社会效果显著。同时,积极组织成员开办青少年书画培训辅导班,培养书画爱好者,参加上级各类赛事,向有关活动报送作品,频频获奖,引起了有关部门的关注。目前双店镇书画社成员中有7人为东海县老年书画研究会会员,1人为江苏省青年书法家协会会员,7人为江苏省老年书画研究会会员,1人为江苏省漫画协会会员,7人为中国老年书画研究会会员。东海县老年书画研究会和文化馆专门为双店镇7名乡土书画家举办了书画展,引起不小的轰动。

文学“发烧友”:激情创作“高烧不退”

“我出生在物质匮乏的年代里,以前连基本温饱都解决不了,如今过上了楼上楼下电灯电话,彩电冰箱空调一应俱全,想都不敢想的美好新生活,怎能不自豪地拿起笔来热情讴歌这个伟大的新时代。”月牙墩文学社社员、《中华诗词》作者、70多岁的刘长春如是说。

从小就对古诗词创作情有独钟的刘长春不像村里有的老人那样热衷打牌下棋、跑酒场,而是全身心投入到诗词创作中去。为提高自己的创作水平,他博览群书,如饥似渴地读书“充电”。并做到走出去,学习交流、拜师学艺,激发创作灵感。1999年他独自赶往北京参加了由《中华诗词》杂志社举办的诗词创作高研班学习;2000年应邀参加了第三届“情系神州世纪风采”全国文学艺术交流会;2001年赴天台山唐诗之路笔会,游览了名山大川、自然风光,开拓了视野,还结识了周笃文、欧阳鹤、孙轶青、刘征等诗词界泰斗、诗人名流,经过虚心学习请教,广结诗友,受益匪浅。

古诗词创作有严格的标准和要求,一篇诗稿哪怕有一个字违反韵律,不符合“平仄”,不按照词牌要求,就算不上成功的作品。刘长春每完成一篇诗词创作,总要第一时间打电话向诗词好友请教,广泛征求意见。感觉个别词不妥需要修改,总要苦思冥想、仔细揣摩,一字一句反复推敲,茶不思饭不想。有时干脆拿上诗稿来到文化站或赶往东海县诗词协会找同行修改。他深知,人多力量大,三人行必有我师,好作品是改出来的这个道理。力求做到精益求精,直至自己满意为止,把质量上乘的优秀作品奉献给广大读者。几十年间,他历经多少个不眠之夜,创作的253篇诗词作品在《中华诗词》等报刊杂志发表。《仰望西柏坡》《骏马奔腾》《申奥成功》《醉思仙·贺“嫦娥”》《老城即景》《山村之夏》等38篇经典作品被《新中国从这里走来》《为中国喝彩》等书籍收编采用。

富而思进,富而思乐。双店镇乡村文化的兴起,农民文学书画创作人才层出不穷,是党委政府重视,文化部门培育、引导的结果,也有一群“发烧友”的鼎力支持、推波助澜、携手并进,激情抒写乡村特色文化大发展大繁荣的新篇章。(宋彦伟)

最新评论