悦读阅美 |③《追光者——郇华民与十所学校》第一章:少年心事当拿云(第二篇)

《追光者——郇华民与十所学校》

简介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第一章 少年心事当拿云 第二篇

让我们把岁月的追光再略微移动,一本薄薄的64开笔记本呈现在我们眼前。珍贵的蓝色墨水笔迹,正是郇华民的手书,他从“家庭亲属关系及其经济状况”写起:

祖父郇全珍兄弟排行第四,前清时期贡生,是郇氏家族代表人,在村庄上为庄董(相当于村长),六十多岁时病故;祖母董氏七十多岁病故。祖辈管家较严,尤其对子女管教严格。

父亲郇恺元,字伦高,清贡生,做过郇氏族长也曾当过庄董。父亲晚年行医又好佛教,为人看病,周围多少村庄人来人往,他经常是吃一顿饭要热多遍。有时还被人请去外出看病。后有左右庄邻乡亲送给匾“著手成春”,本村有人送他匾“硕德耆年”。加之他信佛教,经常劝人为善,在村庄中口碑甚好。他对我的影响也是与人为善,要做一个有能力的、能帮助别人的人。

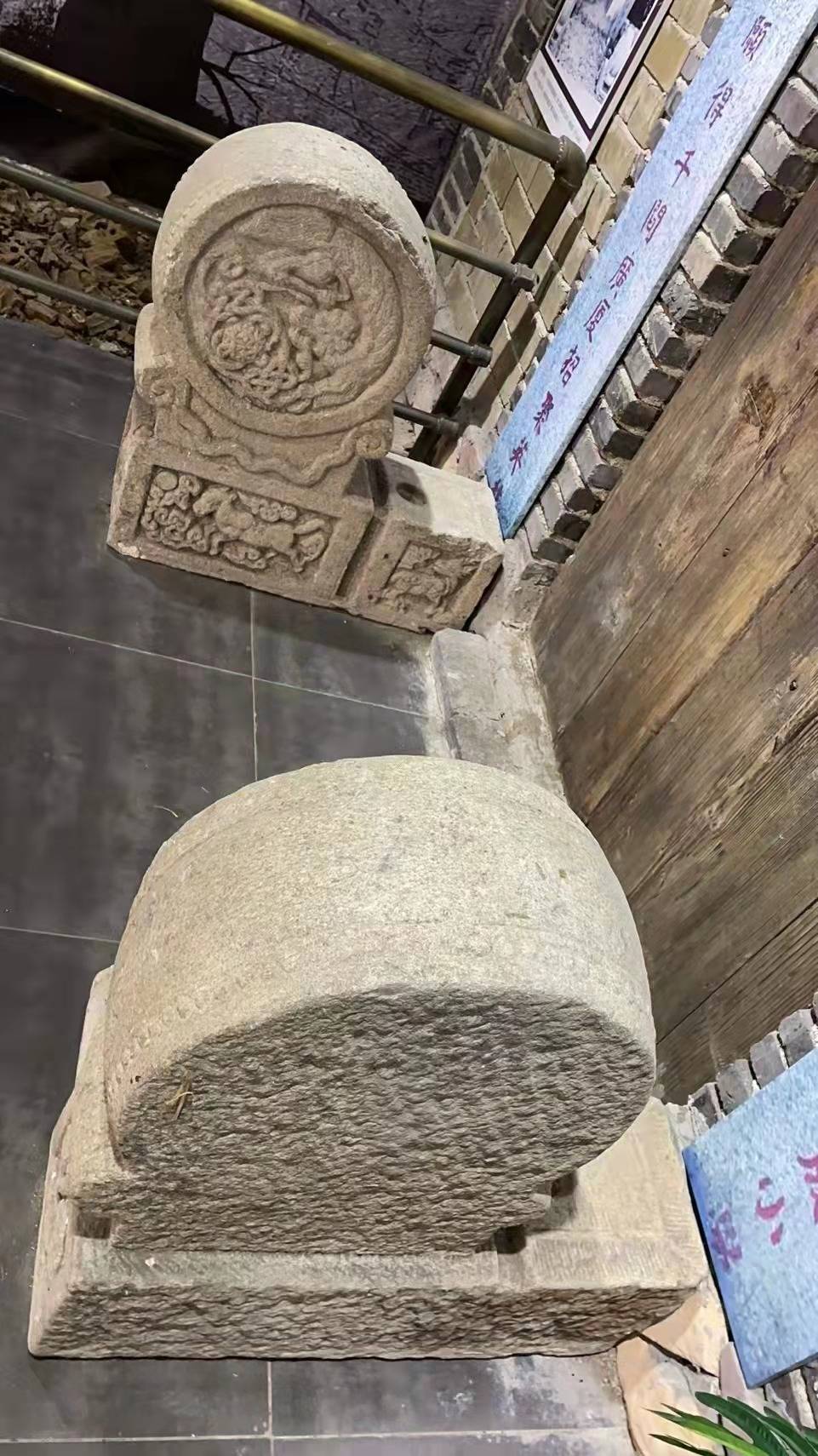

郇华民父亲郇恺元行医用过的药罐

笔记本没有封面,是一些残页拼凑用订书钉装订的,他的夫人朱崇芹对笔者说:“这些手稿,写于“文革”那个特殊年代,属于交代材料”。然而从平实的叙述与沉稳的语气中,我们能清晰感受到郇华民的从容与坦荡。

对于父亲郇恺元,郇华民并无过多溢美之词。事实上,郇恺元在东海西乡德高望重,单从其1905年就创办“文昭学堂”一事,即可见其眼光、情怀与魄力。有钱、有房,家里请个私塾先生教教孩子读书,这在封建士大夫家庭不算稀奇事。但是,看一看当时的社会背景,在偏僻的乡村,能比城里的官立学堂办得还要早,就大不一样了——

1905年9月,清廷停止科举,建立学堂,普及教育。1906年,海州官立中学堂正式创建,学制五年,招收海州籍学生80名,沭阳、赣榆籍学生各20名。首任监督沈云沛,继任者为扬州名士卢殿虎。海州中学堂为中国废除科举后首批创建的中学堂,它揭开了海属地区近现代教育的序幕。

在《连云港史志》的《旧学“学堂”》一节,排在“文昭学堂”前面的还有两所,但似乎都为官办:

“赣榆县初等小学堂”,清光绪二十四年(1898年),选青书院改为赣榆县初等小学堂。民国2年(1913年),改为青口初级小学。

“赣榆县高等小学堂”,清光绪二十九年(1903年),怀仁书院改为赣榆县高等小学堂。民国2年(1913年),改为国立赣榆县高等小学校。

“文昭学堂”,清光绪三十一年(1905年),郇恺元等人创办。宣统三年(1911年)改为南榴镇第三国民小学。

可见,“文昭学堂”确乃开风气之先。

文昭学堂复原图景,位于东海县郇圩小学校史室内,残缺的石碑和石鼓为原件

学堂设初小两个复式班,学制四年,开设修身、国文、算术、习字课。高小一个复式班,学制三年,增设中国历史、地理、图画、体操、手工课。教材统一由政府印发,地方亦可翻印。

开风气之先的“文昭学堂”不但办学时间在当地最早,而且郇恺元还在东海西乡遍招名师——如周凤佃、陈殿卿、谢连階(连三)、陈鼎臣(字助之)、钱兴林、陆明碧、孙銮(字秉衡)、左都等都是当地有名望的秀才、学者,大都被延请至校任教;在招生上,除了自家及亲友子侄,还有本村及附近村庄农民的孩子,路远的可以住校,吃饭与老师一起,全由郇家照料。特别是1911年学校改称“南榴镇第三国民小学”后,课程增设自然与唱歌,学生数也进一步上升,他们有: 周朝锦(周九华之子,又名周晓江)、刘锡九、周朝钅献、祁传英、郑昌明、郑昌言、王朝山、贾玉栋、郇立学、郇宪龙、王学书、相毓鼎、郇立三等三十余人。学校老师、尤其是这些学生,大部分成长为党和国家的干部。

《东海县文史资料》第二辑里专门有一篇《郇圩小学校史》:

郇圩是我县文化比较发达的村庄之一。自1905年,废科举兴学堂,郇圩郇恺元就倡导开办“文昭学堂”(门上石横匾),木匾(在石匾下面)“读书乐”三字是篆体。1911年,中华民国元年,开办了南榴镇(郇圩)第三国民小学,教室门前立有石刻对联,上联:风气本难开,但凭热心一片立成小学,下联:名教自有乐,愿得广厦千间招聚英才!校门有石鼓。教材以古文为主,并有算术。

当时的国文课本内容有,“天、地,日、月,父、母,子、女,井、户,田、宅,我国旗,分五色,红、黄、蓝、白、黑”等,还有修身课,内容有“身体发肤受之父母,不敢毁伤孝之至也”“老莱子,性至孝,年七十,着五色,作小儿戏,以悦其亲”。并有算术课,动植物自然课。有唱歌,有一首歌词是“往,吾愿往,国民义务不推让,全身勇气,一片诚心,小兵也愿当” ;另一首歌词是“我有宝刀真利使,快活沙场死。短衣匹马出东门,喇叭声,铜鼓声,赴阵地,临大敌,战袍点点仇人血……”开始有打铃上课形式,以后基本是私塾式,坐堂,设灯课,背诵,晨读晚读。

教师先后有周凤佃、谢连三、钱聘卿、陈殿卿、孙銮、左都等。孙銮任教时期,学习《纲鉴》《春秋》《左传》,不写算数,讲诗词,如讲“惜花爱月”,即“惜花春起早,爱月夜眠迟”,就是早起晚睡,刻苦读书的意思。学生有刘锡九、周朝钅献 等,学生多是东西蔡塘人,少数外地人,共约几十人,左都是最后一个教师。

1913年,国民政府对晚清政府教育学制进行了重要改革,颁发了“普通教育暂行办法”和“普通教育暂行课程之标准”。“学堂”更名为学校,堂长更名为校长,要求各校贯彻五育并举的教育方针,即:“军国民教育、实利主义教育、公民道德教育、世界观教育和美感教育”,并改革教育内容,初小增设:体操、游戏课;高小增设博物、理化。1923年,校长郇恺元因重病在身,无力支撑校务工作,学校停办。郇恺元先生为乡村开明知识分子,为乡村办学,培养人才作出了历史的贡献,他终生信奉佛教,吃斋,做善事,在郇圩周边乡镇影响很大,郇恺元先生还木刻印行过关于佛教方面的小册子。

1928年,郇恺元之子郇立三(后改名郇华民)继承父亲遗志,复办郇圩小学。同年夏,郇华民加入中国共产党;秋,成立郇圩支部,郇华民任宣传委员。从那以后,郇华民与郇圩小学成为东海现代革命史上一支永不熄灭熠熠生辉的火炬……

从童年到青年,郇华民也有简略文字的描述:

五岁入学,可能是四周岁(文昭学堂当时改为东海县南榴镇国民第三小学);老师为周九华(又名周凤佃,秀才,东海曲阳乡赵庄村人)和董老师,入学时念“天地日月、父母子女、井户田宅”。

后改念《四书》,有老师陈殿卿;又改念小学国文课程,教师陆明碧、陆明露。后又念《四书》兼读古文、兼学数学,有教师谢连階、陈助之。继之孙銮(字秉衡)二次到郇圩教书,与刘锡九同学。

约于1924年春,我约刘锡九往海州考崇真中学,校长为美国人闻生。当时中学四年制。到海州先进民办中学,半年后到崇真中学。

1926年参加国民党。

家遭土匪后回家就到刘湾,帮助刘凤翘创办刘湾小学。

刘家遭事后又到海州上学,后回家办郇圩小学。

童年时代的郇立三,完全不知道自己将成长为何等一个立家为国的男子汉,他在自家院内的这所国民小学里,与比自己大许多的学兄们一起读书;在小学校门外的集市上、在小鱼小虾清晰可辨的河埃底,在家院北边的打谷场上,与村邻的孩子、雇工的孩子们一起自由自在地玩耍成长着。他吸收书本中忠孝仁爱、信义和平的营养,也吸收天地间浩然之气、日月光明和民众勤劳淳朴、持本守正的品德。

然而在那样的乱世,世间美好常常只限于父母羽翼之下,村民的疾病与贫穷时常刺痛这个纯洁少年的心。有一次,他随雇工到打麦场上分粮,看到一家农民的小孩有病,软软地躺在场头,他喊那孩子起来玩,那孩子摇摇头。平常他们是经常在一起玩耍的!小立三心里说不出地酸楚,眼泪在眶眶里打转,过了一会儿,他忽然对雇工说:“场上的泥粮不要了。”说完,转身跑了。雇工们愣了一会儿才明白过来,这是小立三委婉的照顾,都说他小小年纪有菩萨的心肠。

还有一年,他和小伙伴在黑石岭的松林边玩耍,看到从北边迤逦走来一帮外乡人,其中一个白发苍苍的老人,走到黑石岭下突然倒地不起,其他的老老小小围上去悲伤地哭喊。原来这是一家从山东逃荒过来的灾民,他们一家三代六口人,老的老,小的小,一路贫病饥饿,到郇圩村头黑石岭下,老奶奶一卧难起。五六岁的郇立三见状,立即奔回家中,把在家中做饭的母亲拖了去看。钱妙贞看了,也很同情,叫人送来吃的,又给些衣服钱财。可是郇立三仍然不依,他哭着对母亲说:“妈妈,把他们留下来吧!让俺爹把老奶奶的病看好……”

郇立三出生的时候,自己的奶奶已经过世。生活中,郇立三并没有与这老奶奶一般年纪的人相处过,然而他却能如此看顾一位老人,钱妙贞的心软了。她把逃荒灾民的全家安排到岭下三间看林子的屋中,并不时周济他们粮食,直到他们立下脚跟,能够自食其力。老奶奶的病是饿累所致,住下后不久就痊愈了;从此,那家山东人就定居在郇圩村。

不止这一家,后来在郇立三的主张下,还收留过五六家河南逃荒的人家,郇家安排他们住在打谷场的谷棚里,又每家分给几亩地耕种。这些人家从此在郇圩落户,至今村中仍有他们的后人。

郇立三细瘦文静,心地善良,为救助他人出钱出物常常不加思索,久而久之,在村中渐渐得了一个外号叫“痴子”——当然都是背地里喊,外姓人喊的时候还要在前面加个“郇”字。

村民的疾病和饥荒,是郇立三最初感受到的人间风雨。

当时东海县粮食产量极低,正常年景亩产不足百斤。百姓受尽盘剥之苦,每年除向国家缴纳年年加码的田赋正税外,还需要缴纳名目繁多的地方附加税,如烟酒捐、屠宰捐、保卫亩捐、警察队亩捐、国省选举费、清丈费等苛捐杂税。再加上军阀混战,政局混乱,河渠失修,灾害频繁。倘遇干早,西部岗岭则禾苗如烤,颗粒无收。若逢涝年、东部湖荡海水倒灌,河流横溢,一片汪洋。灾害之年,地主豪绅富户乘机强取豪夺,采用放高利贷等办法变本加厉地剥削农民,高利贷的利率少则四五分,最高达十分以上,迫使更多的农民破产,走投无路,背井离乡,逃荒要饭。

土匪横行也是当地一大灾难。有句俗语“羽山到磨山,土匪万万千……”,当时横行肆虐在海、赣、沭、灌地区的土匪头目有“燕子飞”蒋硕彦、“李大将”李家齐、“神枪手”仲兆琚、“小温侯”王育才、“大醋鬼”曹官宝、“抓地虎”朱奎彪、“死猫皮”明万清……仅就东海西乡比较出名的匪首就有李埝的李鸿谦,东连湾的高振东,坡林村的吴小英,尹湾的尹玉镯、尹玉金,李白村的李保龙(李步堂),刘湾的刘庆銮,车庄的李善三(蒲扇掌),东南庄的李万力,还有徐大鼻子、解四解五兄弟以及南边城头的女匪首赵嬷嬷。很多土匪头子手下几十上百条枪,他们人多势众,作恶多端,不仅明火执仗,公开抢劫,还经常有目标地对一些有钱人家实施“绑票”,掠走人质,勒索钱财。他们把男性人质称作“财神”,把女性人质称作“观音”,给钱放人,过时“撕票”(杀人),手段极其残忍。此外还有各村庄的小偷小摸、小毛贼,有明贼也有暗贼,不一而足。

本来维持地方治安的责任在各级政府,可是自辛亥革命后,各派政治力量相互争夺权力,引起军阀混战,政权更迭频繁,谁也无心对地方进行有效治理。而官府豢养的各种团练兵丁,不来家里敲诈钱财、要吃要喝,老百姓就算是“烧了高香了”。 真是“乱纷纷你方唱罢,我登场”,苦了百姓。

刘湾村的周丙堂在《刘湾》一书中有这样一段描述:

当时兵荒马乱贼匪多,遍地狼烟不睁眼,天天有人烧杀抢掠。1913年11月,徐淮海清乡统领、海州镇守使白宝山亲率马队和炮队来海、灌、沭等地剿匪。因鲁南苏北匪最多最乱,白宝山是大总统袁世凯派来的。1914年白宝山带兵来房山、桃林、羽山一带剿匪并在汤庙建一兵营长住镇压土匪,1915年3月14日,袁世凯电令江苏军务冯国璋枪毙“千里驹”(外号飞毛腿,是东海人),白宝山在郇圩毙匪50多人。1927年2月14日,多股土匪联合打青湖丁湖村,杀害群众700多人,全村有17户被杀绝。同年8月18日,土匪头子刘福龙和李万历带千余土匪打青湖坦埠村,杀害群众800余人,有50户被杀绝。这样的例子太多。白宝山,字峻青,河北宁河人(今属天津),行伍出身。之后投靠军阀张勋,后升统领住海州,1915 年任海州镇守使,1925 年任海州护军使兼五省联军第五师长(其妹嫁在宿迁皂河)。 1941年在重庆病死。

“月光光,照村庄,村庄破落炊无粮;月圆圆,照篱边,篱边犬吠不能眠。”“穷怕饥荒富怕匪,遇上毛贼都不安。”所以,防贼防匪是各家一件大事。该文中还有关于大户人家防匪的描述——

刘湾村比较富的人家,西头刘庆选,东头刘道聘、刘庆梅这三家都是独家大院,高大圩子墙,墙外还有圩沟和双行臭葛针树;北湖有刘道三、刘道环、刘道真和刘庆华四家一个圩子。院的四角有炮楼,有枪有炮还有土龙,有多名门勇昼夜防守。

郇家大院的四角为防土匪也建有四个二层土楼。然而匪患成灾,明枪易躲,暗箭难防。何况即使有再坚固的家院,人又不能不出门。1921年秋,郇立三恩师孙銮在王烟村(后改名望烟村)被李大将李家齐一伙土匪残杀了。孙銮擅诗词,著书《海氛传》,用真实姓名描述惯匪强人们的恶行与危害,因题材为说唱本小说,成书后未出版就在海州一带广为流传,深深得罪了诸帮土匪。

噩耗传来,郇立三大哭不止——郇立三两次师承孙銮老师,师生情感深厚。望着架上诗书,他甚至能说得出何时恩师教他诵读了哪一篇。他还记得9岁那年,当他会背杜甫长诗《茅屋为秋风所破歌》,孙銮老师高兴地请来了父亲:“校董,立三是棵好苗,孺子可教啊!”当郇恺元谦虚,孙銮老师不愿意了,他当场提问,让郇立三背诵《四书·大学》数段并简述对“修身、齐家、治国、平天下”四句的理解,以证明自己对立三的欣赏不是出于客套。中间孙銮先生去了通州,还多次来信询问立三的进益并给予鼓励,有几次还寄来佳品毛笔和他的新诗作,点明了是赠送给他的爱徒。不久孙銮二次来郇圩任教,立三已是翩翩少年,手捧恩师《海氛传》书稿读得废寝忘食,是非黑白从此在他心中有了更为鲜明的区分……郇立三想一会儿,哭一场,他痛惜恩师的遭遇,痛恨土匪的残忍,如此数日,悲伤不已。

连云港市广播电视台FM90.2广播

每天15:30~16:00,20:00~20:30

《悦读阅美》栏目中播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:

葛小琴

扫二维码查看光明日报报道版面

最新评论