悦读阅美 |④《追光者——郇华民与十所学校》第一章 少年心事当拿云(第三篇)

2021-04-12 16:03:00

点击收听

《追光者——郇华民与十所学校》

简 介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第一章 少年心事当拿云 第三篇

在郇立三的记忆里,好像就是从恩师孙銮遇害开始,他的肩头落下了人生的第一场白雪。自那以后,疾风骤雨一场猛似一场 ,早早地结束了他平静无忧的少年时代。

1922年,已经参与家庭财务管理三年的二哥郇立鼐因肺痨病不治身亡。郇立鼐在自家学堂结业后,又到房山学校刻苦攻读。他勤奋机灵,不仅有经济头脑,而且眼光独到。毕业回家后,他把黑石岭一块百亩岭坡地开辟为果园,种植桃子和苹果,刚刚三年,果树生机盎然,纷纷挂果。然而锋芒初露的郇立鼐一病夭折,已逾古稀的父亲郇恺元哀恸过度,中风仆地,卧床不起。

好在母亲钱妙贞性格坚韧,又请老大立鼎媳妇做她的帮手,把郇家安排得井井有条。然而15岁的立三也明白,郇家的重担,早晚要落在自己肩上了。这一毫无准备的念想,起初是模糊的。

此时郇立三已经在自家小学苦读了十多年,虽“读万卷书”却不曾走出偏僻的乡间,甚至连五六十里外的东海县城海州都没有去过——外面世界的新奇,已经风一样不能阻遏地刮进了少年的心。一方面,白宝山的军队进驻房山,不时到郇圩一带骚扰,经常欺侮乡亲们,甚至学生也是那些兵们公然挑衅嘲讽的对象。匪患、兵患让郇立三感到了乡间的压抑。另一方面,郇立三的几个同学如董庄的董建华、刘湾的刘凤翘、左都老师的儿子左玉,都已经去海州上了中学。他们在假期中常来郇圩,他们带来的新鲜书刊与精彩故事,让郇立三分外动心。

1923年,郇立三到彭宅去邀请他最要好的同学刘锡九,与他商量一起去海州上中学。刘锡九又叫刘增福,比郇华民大7岁,宽脑门、窄下巴,面容清瘦,一副圆形黑框眼镜下,双目炯炯,愈显精干;刘锡九读书成绩非常好,人称“才子”“铁脑筋”。他兄妹三人,还有一个弟弟一个妹妹,虽然早已成婚生子,且已在自己庄上小学做了教师,但他也和郇立三一样,渴望新知与外面的世界。在梦想面前,所有的困难都要克服,刘锡九很快被立三说服,同意结伴去海州上中学。

母亲和卧病在床的父亲,虽然支持立三外出求学的想法,却也同时提出了一个郇立三并不情愿却又不忍抗拒的要求:外出读书前,先要与幼时父母给定下的未婚妻唐秀兰完婚。半路塘村唐家与郇家是世交,唐家姑娘小名二姑,比郇立三大5岁,此时已经21岁。本来,二人婚事早该操办,可是由于立鼐的去世和父亲郇恺元的卧病而耽搁下来;如今,立三要出门读书,“媳妇是儿子的拴马橛”,二老的意见完全一致。而且,立鼐早夭未留下子嗣,立鼎立子甚晚,一个小孙儿郇霈尚在襁褓之中,二老为子嗣计,给立三娶亲也是当务之急了。是年秋冬,郇立三与唐秀兰完婚。

大事已毕,天又大寒,郇恺元的身体每况愈下。看着日渐消瘦的父亲,郇立三寸步不离左右。长子愚钝无能,只能随他;望着敦厚仁义的三儿,郇恺元虽然深感慰藉,却又惜其年幼。在弥留之际,老人家从儿子的性格兴趣出发,轻言细语,慢慢分析:“三儿呀,你身上,有我的厚道朴实,也有你母亲的刚正坚韧。可是未经世事,机变灵活不足。将来立身社会,从政可能不行,从艺可能更不行,从医本来可以,从你外祖父到我和你母亲都还有些根基,可惜你不喜欢;我看你呐,悲悯心重,所谓仁者爱人,这也不是缺点,将来如果当个教书先生,倒有可能是个桃李满天下的好先生。”郇立三握着父亲的手,频频点头。郇恺元又鼓励说:“人非完人,更非圣人,只要有自知之明,一生的命运全靠自己去掌握和运行。不要怕,也不要过于苛求……”郇恺元多么想把自己所有的见识与叮嘱,一下子全告诉立三呀。

郇恺元又要立三拿来《论语》,指着《雍也篇》中“女为君子儒,无为小人儒”这句话对立三说:“你要做一个君子型的学者 ,不要做一个小人型的学者。”说完又指着“如有博施于民,而能济众,何如”这句,让他反复吟诵这两句话。郇恺元望着心爱的三儿断断续续地呢喃:“做人,不管将来干什么行当,不能做损人利己的小人,要做谦谦大度的君子,做‘博施于民,而能济众’的坦荡君子,此为立身立世之本……”就这样,腊月二十六,离除夕只差四天,郇恺元在与爱子的喃喃细语中含笑而去,享年七十三岁。

父亲去了,仿佛纷纷扬扬的大雪落下来,郇圩大半个村子的人们头上,都戴了白孝。郇立三第一次体会到天地皆白而茕茕孑立的悲凉。

父亲去世,前院的小学也即停办。

接下来的大年初一就是立春。年轻的生命,积聚贮藏了太多成长的欲望与不屈不挠的精神,虽然丧父之痛仍在心头,春节一过,郇立三还是按照原定计划 ,和刘锡九一起踏上了去海州求学的道路。

郇华民手稿

多年以后郇华民曾在“交代”文字里回忆道:

我18岁时(1924年),自知才疏学浅,独立支撑门户困难,征求母嫂同意到海州崇真中学、海州中学求学。从农村走到城市,广泛地接触社会,开拓了视野。和一些关心国家大事的同学,开始探讨人生的道路和国家民族的命运。

海州城内有两所中学,一所叫“崇真中学”,是基督教会办的教会学校,创办于清末光绪三十一年(1905年);另一所是“江苏省立第十一中学”,是江苏省教育厅在1917年将创建于1906年的“海州中学堂”改建而成。这两所中学是当时海属地区的最高学府。郇立三和刘锡九来海州,就是想进这两所中学中的一所。

海州离郇圩有60华里,陇海铁路正在兴建,第二年才能正式通车,所以郇立三和刘锡九到海州只能步行。那天,他们从清早出发,直到下午两点多钟,才进人海州西门。

海州古城可真是气派:那城墙高有8米,周长4.42公里,外壁砌砖,内侧培土。看看西门外,城周围以护城河,河外险要处加围三道土城。西门城门上设有敌楼、月城、炮台、角楼、栅栏、马道等设施。

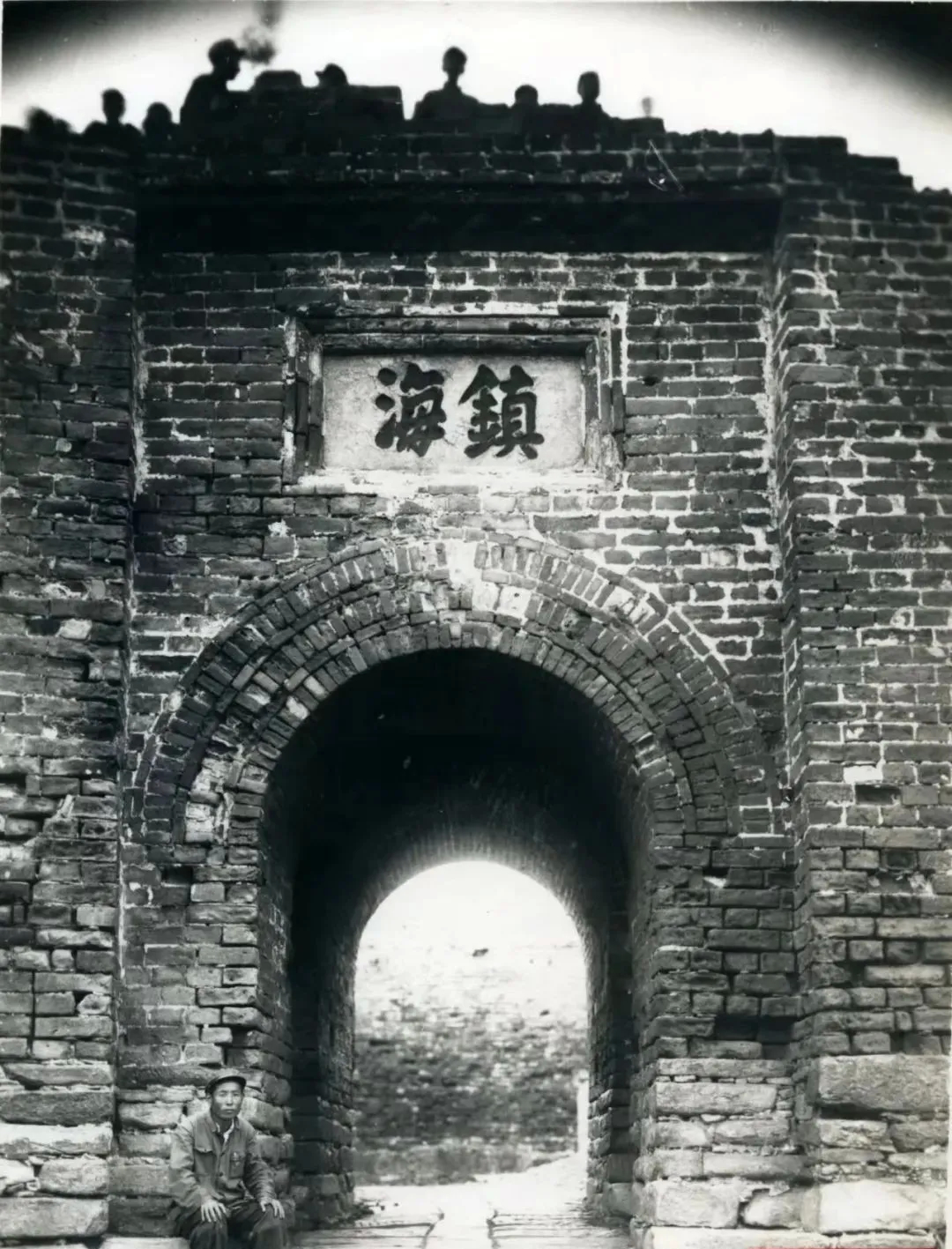

海州古城

他俩虽然早已经满身大汗,两腿酸胀,可是一进城, 马上来了精神:从西门一直看到东门,熙攘的人群和五光十色的店铺,给了这两个乡下学生无穷的新鲜和莫名的冲动。街道上的街面都是用一条条的条石铺成,街巷井然有序,房舍错落有致。郇立三高兴地对刘锡九说道:“啊,海州向来就以‘淮海东来第一城’‘东海名郡’而著称于世,如今一见,名不虚传。”从小长到大,郇立三不止一次地听大人们谈论着海州、夸耀着海州、赞美着海州!

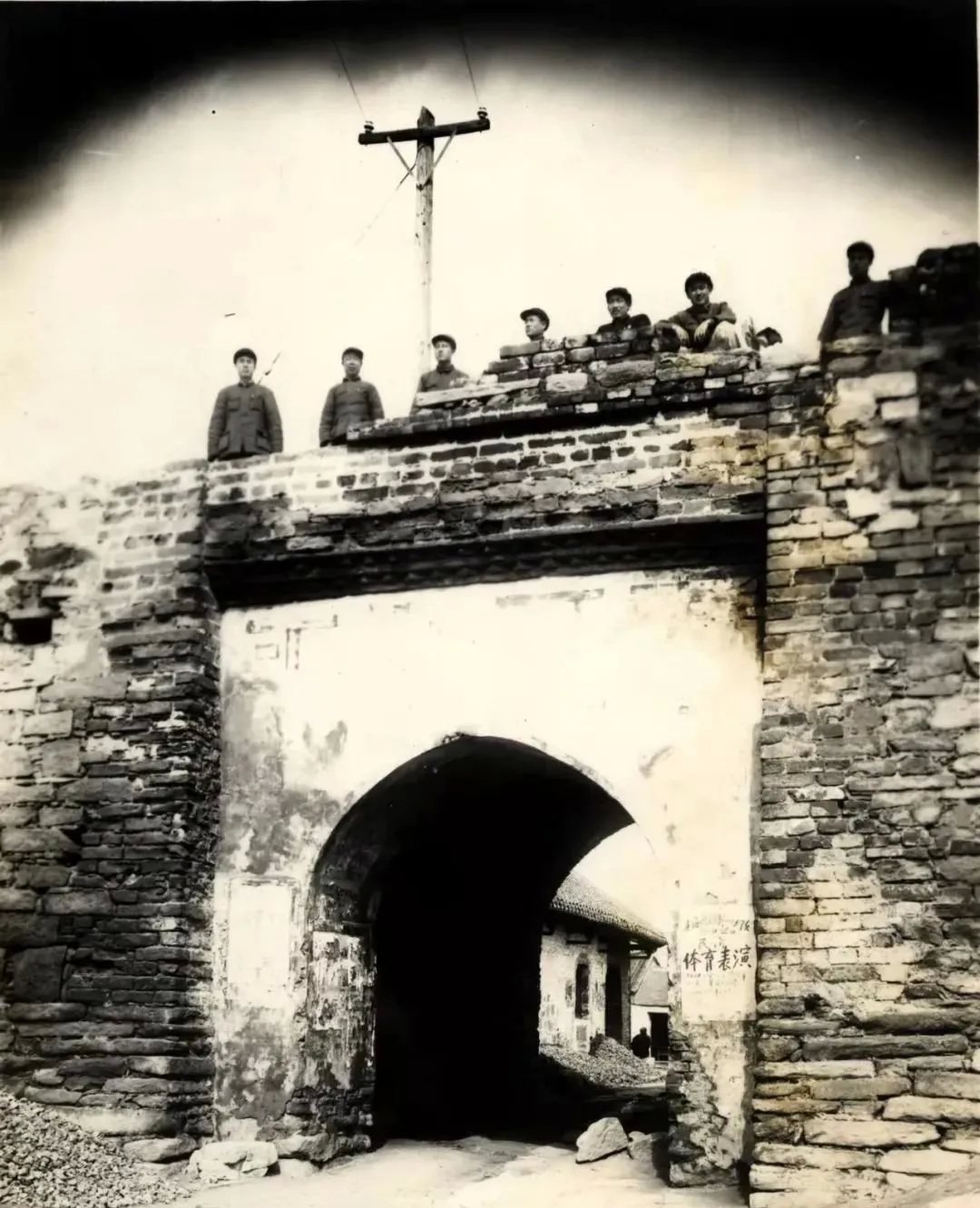

海州是座历史古城。自夏商以来隶属多变,几经易名。秦汉时期这里叫朐县,从南北朝时东魏武定七年(公元549年)开始,建置海州,筑有城池,距今也有一千三四百年。一直为历朝府、州、郡、县之治所及东海、赣榆、灌云、沭阳及至更广阔境域内的政治、经济、文化中心,但这个位于华夏大地脐部的海滨小城,东濒大海,域内又是河湖汇集之地,交通闭塞,因而经济落后,发展缓慢。海州城内占地不足一平方公里,有东、西、南、北四座城门“镇海门”、“通淮门”、“朐阳门”和“临洪门”,可是老百姓一般不叫正名,只是东南西北直呼,足见城池之小。民国以后,海州成为东海县城,其采矿、榨油等实业发展较快,古城显出新的活力。

东关镇海门

南关朐阳门

北关临洪门

海州古城

海州多山,云台山和锦屏山环列东西,南大山和孔望山南北遥望,而石棚山就匍匐在连绵起伏的南大山脚下,西南还有白虎山,山色青黛、巨石如虎,让久居平原的郇立三和刘锡九远望之下,十分向往。就连海州城东高西低的地势,也让他们在城内行走时感到新鲜,更不要说位于海州古城南中街东,坐北朝南的福音堂,市桥附近的蒋宅,中大街的孔庙,还有临街的点心铺子、照相馆,以及钟鼓楼、秦东门都让二人流连好奇……

然而城还是太小。天色傍黑,他们逛完了全城,赶到“省立十一中”,找到了同学董建华和立三的姐夫刘凤翘。吃啊住啊,一切困难迎刃而解。

至于上哪所中学,董建华和刘凤翘都认为崇真中学办得比十一中要好。崇真中学位于海州西门外朱沟河南岸(今海州西大岭社区东门西南约 500 米处),由美国基督教南长老会传教士顾多马牧师于 1916 年创办,1921 年闻生牧师继任校长。办学经费由教会自筹,学制四年。学校建有平房 30 余间,礼堂一座,设有图书室、仪器室,教师在理化课上能做简单的演示实验。崇真中学的课程设置注重实践,如开设物理、化学、代数、几何等自然科学课程,以及西方历史、地理、英文、音乐、图画、体育等人文学科课程,开当地有专任教师任教体育课的先河。崇真中学几任校长都是美南长老会牧师,办学比较开明,学风自由。“五四运动”爆发后,崇真中学学生与同在海州的江苏省立第十一中学、东海县第一高等小学以及位于板浦的江苏省立第八师范学校等学校的数千名师生在崇真中学校园内集合游行,发表演讲,声援北京学生的爱国行动,并在海州、新浦等地开展了抵制日货行动。1924年崇真中学校长是美国传教土闻生牧师,他开放而民主,因而学校中关心时事、探求真理的氛围比十一中浓厚。

于是他们请人补习几个月的数理化功课后,顺利考入崇真中学初中部学习。

郇立三在崇真中学上学期间,身心舒展,十二年国文的好底子让他的学识飞速长进,渐渐成为一个学习成绩优异、思想稳重正派、有相当见地的成熟青年。其时中国政治动荡变幻不定、革命浪潮风起云涌,全国各地的青年学生为寻求救国救民的道路,思想特别活跃,各种主义思潮应运而生。海州的两所中学也不例外,学生们在学校中除了学习知识就是狂热地探讨强国富民的真谛。郇立三在崇真中学,很快融人了忧国忧民者的行列。

当时风行在海州学校中的思潮很多,比较有代表性的有:孙中山的三民主义;苏俄十月革命的共产主义;教育救国、科学救国、实业救国等专业救国论主张;还有鼓吹信佛教、信基督的宗教救国主张;甚至还有不要政府不分官民、任其自生自灭的无为而治理论。真是五花八门,什么都有。1924年秋,共产党员沭阳颜集人吴苓生(又名吴丽石),从苏联莫斯科东方大学学习回国,来海州一带活动,向第十一中学的部分师生介绍俄国十月革命,宣传马列主义和共产党的活动。与十一中同学交往频繁的郇立三,自然也有耳闻。

1925年,滕仰之、屈凌汉等几位进步教师,热情地向学生们宣讲孙中山的三民主义理论,还组织“乙丑”学社,传播中山先生的“天下为公”“世界大同”“平等、博爱”“和平奋斗救中国”等革命思想,发展国民党地下党员。郇立三和许多进步学生都受到强烈的感染,他们成了中山先生的忠实追随者,相信中国只有真正实现了民主、民权和民生的三民主义,国家才能繁荣昌盛。同年三月,孙中山在北京逝世,郇立三和许多进步青年一样,悲痛万分又热血沸腾。他们找来中山先生的《救国大纲》反复诵读,把中山先生“联俄、联共、扶助农工”三大政策牢记心中。“革命尚未成功,同志仍须努力”的诗句更让他们觉得重任在肩……

“恰同学少年,风华正茂;书生意气,挥斥方遒!”郇立三经常与同学好友董建华、王子成、江希铭等在周末逛孔庙、游锦屏山、登白虎山,也去书店阅读进步书籍,或者去同学在海州的亲戚家里小聚。在同学李立沼家里,郇华民认识了李立沼的哥哥李立志、与李家兄弟熟悉的徐晓非等,李立沼的小弟弟李立纲(李铁民)只有七八岁,也混在哥哥群里玩。青年们常常家国情怀、高谈阔论,追慕英雄、思接千载。

连云港市广播电视台FM90.2广播

11月2日起每天20点

《悦读阅美》栏目中将播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:

葛小琴

扫二维码查看光明日报报道版面

最新评论