(盐 滋润千年)港城淮盐文化 历经千年生生不息

江苏是大运河的起源地,是我国大运河河道路线最长的省份。在纵横交错的水系中,一条以盐冠名的人工河道,虽然没有波澜壮阔的景象,却沟通了淮安、连云港,将江苏的海洋文化与运河文化有机串联起来,也将陆上丝绸之路和海上丝绸之路联系在一起。千余年来,它像一条波光粼粼的时间线,记载着古老的海州与盐河的相生相伴、生生不息。

淮盐文化历史悠久,最早可以追述到春秋时期吴国的煮海为盐,距今已经有2500多年了。当时淮盐以淮河为界,淮河以南为淮南盐,淮河以北为淮北盐。而连云港由于身处淮北,也被称之为淮北盐场。在漫长的岁月中,在咱们连云港地区,形成了国家级非遗项目--淮盐制作技艺。

市非遗中心副主任 民俗专家 徐洪绕表示,开始的时候,食盐是从海水煮出来的,就是把铁烧的温度很高的时候,有的时候都烧红了,然后再把海水浇到上面,使海水快速蒸发,比太阳和自然蒸发更快,上面留下来的盐取下来,后来,大面积地晒盐,形成了盐滩。

盐自古以来就号称“百味之王”。它不仅是左右国家经济命脉的商品,也对地方文化的发展也起到了非常大的促进作用。“讲古讲古,讲到板浦。”这是千百年来流传在苏北海属地区的童谣。有着悠久历史的板浦,自古就是产盐重镇,因盐河的开通,一跃成为水上枢纽,成为重要的盐集散地和淮盐经济中心。这里不仅变成了繁华一时的水城盐都,还孕育出了异彩纷呈的盐文化,诞生了旷世奇书《镜花缘》。

连云港市淮盐文化研究会副会长 赵鸣谈到,乾隆四十八年,李汝珍随着其兄李汝璜,也就是当时板浦场盐课司大使来到板浦,他来到板浦以后,经言经事,耳濡目染了当时板浦盐商的繁华和小镇的发展,在此熏陶下,把当时很多淮盐文化的很多东西,都融入到了他的古典小说《镜花缘》里。

“运盐河流到哪里,海州五大宫调就唱到哪里。”海州“五大宫调”以‘软平’、‘叠落’、‘鹂调’、‘南调’、‘波扬’等为基本腔调,配以地道的海州方言,是一种用曲牌来演唱的艺术形式。它形成于明代嘉隆年间,到了明清时期,随着两淮盐业兴旺,“五大宫调”更是兴盛一时。

市非遗中心副主任 民俗专家 徐洪绕谈到,在运盐的过程中一些商人,他在船上非常无聊,就开始吟唱,在吟唱的时候,他没有更多的空间给乐队,于是他就自己伴奏,他自己伴奏的时候,就用餐具来打节奏,最典型的就是被我们现在成为海州五大宫调两个主要乐器的杯琴和碟琴。

盐河文化造就了板浦富庶精致的盐商美食文化,“穿海州,吃板浦,南城古财主”的民谚也由此而来。汪恕有滴醋、香肠、凉粉、大刀面,这些流传千百年的板浦特产,诠释了“吃板浦”所蕴涵的滋味内涵。 盐河两岸承载的不仅是盐和物,还有千年大运河盐文化,和悠久文明的宏伟诗篇。江苏省是“中国大运河”的核心地区,而位于黄海之滨的连云港,在2021年6月3日,被纳入运河文化带辐射区,成为整个大运河盐文化体系中的重要组成部分,依托大运河盐文化主体,连云港市的海州自成体系地形成了丰富多彩的盐河文化带。

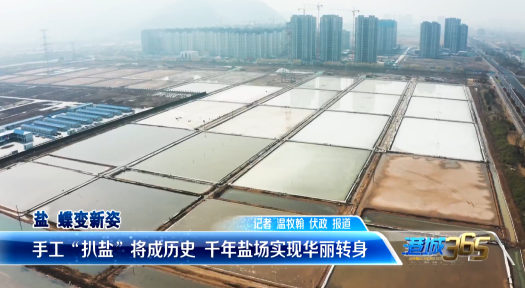

连云港市淮盐文化研究会副会长 赵鸣谈到,现在随着社会的发展,包括沿海大开发的这个发展呢很多。很多盐的生产已经淡出了市民的视野,也就是说不存在了,但是不存在不代表它没有历史。可以通过建设一些生态化的盐业文旅项目来进行传承。

融媒体新闻中心 记者:于涛

编辑:付友朋

最新评论