(盐 蝶变新姿)一家三代盐工 见证港城盐业生产兴衰史

随着我市大开发、大发展的进程不断加快,承载着港城人一代又一代人记忆的盐场,正在逐渐淡出人们的视线。今天我们的节目将走近我市工投集团台北盐场一户普通盐工的家庭,倾听他们一家三代从事盐业生产的故事。

陈同富,是台北盐场的一名盐工,上午,他像往常一样,穿着工作服和反光背心,和同事两人一组,推着传统的盐斗子,在破碴机的协助下,在盐滩上来回不断地扒盐。由于气温较高,太阳直晒,陈师傅仅仅半个小时就已经是满头大汗。

盐工 陈同富谈到,人人都是这样,风吹日晒,没有办法。

而扒出的盐卤子,则会通过特定的盐泵输送到岸边。接下来,陈师傅和工友们将盐卤子分离出雪白的粗盐,您瞧,经过几天的努力,这里的粗盐已经堆得像小山高了。

盐工 陈同富谈到,把它堆起来,然后用模板拍一拍,做成一个盐岭。

陈师傅告诉记者,他们家三代十多口人,都是盐工,而他早在17岁的时候,就顶替他的父亲在台北盐场工作了。这一干就是31年,原本白白净净的小伙子,已经变成了皮肤黝黑的中年人。盐工的工作非常辛苦,每天回到家里往往累得说不出话来。

盐工 陈同富谈到,回家腰酸背痛,爬上楼就不想下来了,在家里什么活都不想干了,就想休息休息。

陈同富告诉记者,他爷爷是陈家的第一代盐工,大伯陈立中今年94岁了,是陈家的第二代盐工。解放前,一家人全靠采盐为生,虽然清贫,但是总算日子过得去。但是自从日本人来了以后,一切都变了样。

陈同富的大伯 陈立中谈到,老百姓忍饥受饿,哪里有东西吃,(用盐换)给粮食也不按时。

1948年,盐场全面解放,淮北盐务局在连云港地区成立了台北盐场。在中国共产党的领导下,广大盐工成为企业的主人,盐工们的地位和生活都有了脱胎换骨的变化。盐工除按月领取基本工资外,还享受一定的福利和劳保待遇。不过,当时的制盐和采盐的工艺依然落后,完全依靠人工操作,十分辛苦。

陈同富的妈妈 张女士谈到,那个时候没有机器,寒里天冰凉,脚被冻得和什么一样,所以现在一到冬天就开口子。扒盐不是像现在用机器扒,用这么长的刮板,刮板扒盐,弄成堆,用筐来挑。

最要命的是,那个年代还没有天气预报,一但遭遇暴雨天气,可能几个月的辛苦就白费了。所以那个时候的盐工,不仅白天需要采盐晒盐,晚上还要轮流值班,以应对突发的天气情况。解放初期,盐场改革分配制度,提高劳保待遇,实行实物工资制,也就是不发工资发实物,盐民的生活水平显著提高,能吃上大米、白面。

陈同富的妈妈 张女士谈到,产盐多,就多给,按劳取酬。

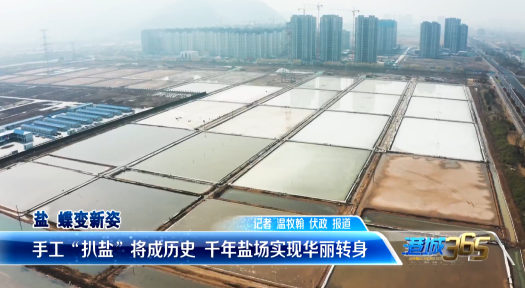

在之后的几十年里,台北盐场迎来了盐业生产的鼎盛时期,最多的时候,仅盐工就达到了2000多人,盐田达到11万亩,年产盐30多万吨。然而,随着全国各地食盐开采技术的不断革新发展,湖盐、井盐和矿盐大量出现,机械化水平不断提高,盐的产能获得了极大的提升。传统的海盐采制产业,则在不断地萎缩。到了2023年,整个台北盐场仅仅剩下了14名盐工,年纪普遍在50岁以上,即将退休。而台北盐场,也即将在明年彻底和大家说再见了。

连云港市海州湾实业有限公司经理 刘天义表示,这片盐田,也是台北盐场最后一片盐田了,因为随着工人的年龄逐步增大,随着海水引不上来,我们用的是矿物,卤水也是成本,工人年龄大了,也逐步退出生产。这块地处于高压电走廊下,开发区暂时没有规划,但是考虑到成本的原因,这块地到明年也退出盐业生产了,台北盐场产盐的历史就整个结束了。

盐工 陈同富谈到,我面临转岗,很怀念盐场的工作,虽然累一点,但是我还是很喜欢这个工作。

陈同富说,如今一家人的日子过得红红火火,对于新岗位,他充满了期待。

融媒体新闻中心 记者:于涛 常骋

编辑:付友朋

最新评论