【音频】张耀山散文集《家在龙尾河畔》第一章 第三节| 解读龙尾河

2021-02-18 14:52:16

「家在龙尾河畔」|第一章 第三节📖

▾ 点击收听 ▾

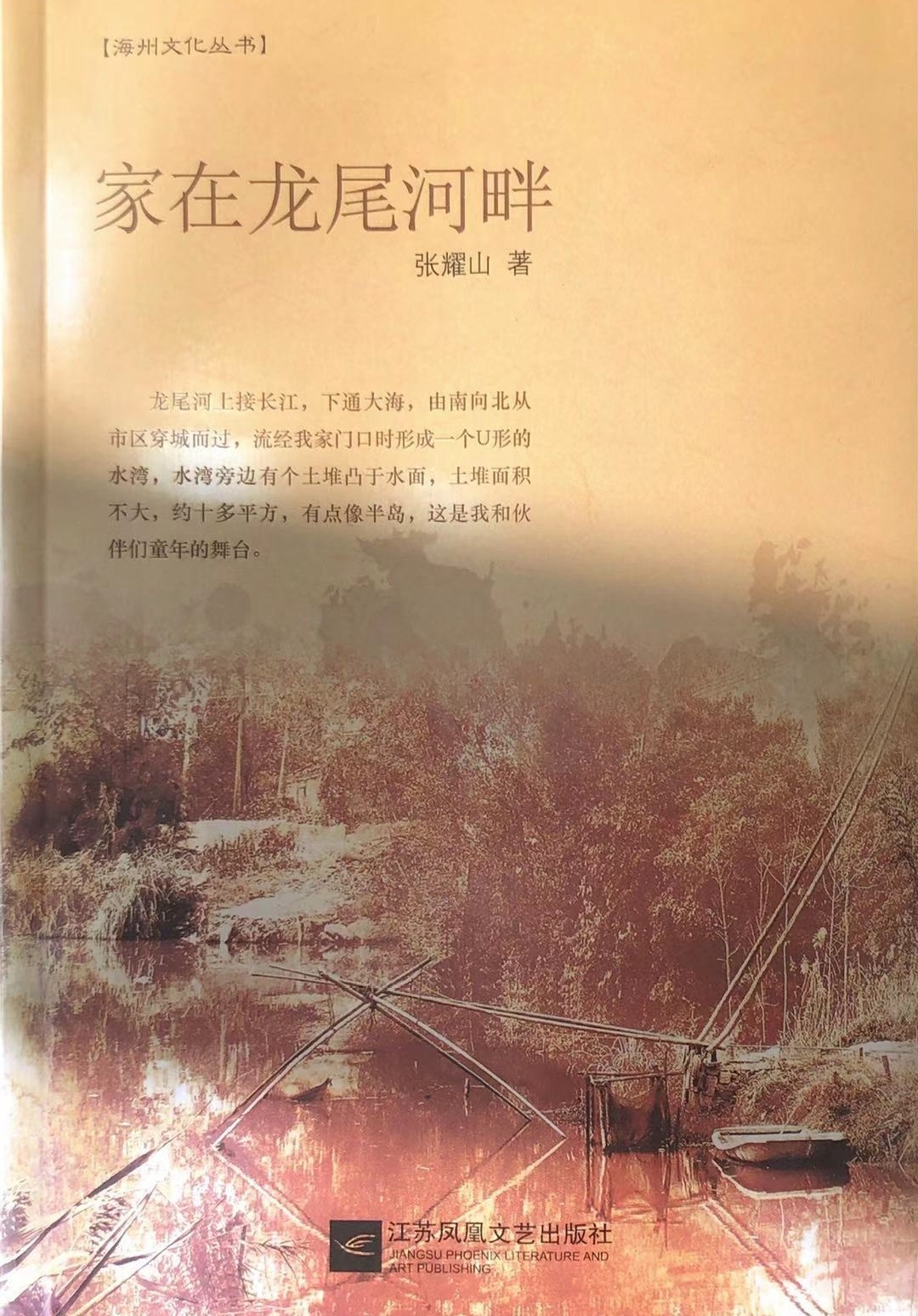

《家在龙尾河畔》简介

2020年,一部名叫《家在龙尾河畔》的自传体散文集诞生了,书的作者叫张耀山。作品诞生之初是非常之年,诞生之际是非常之时,诞生之作是非常之举。因为这样一本书的问世与这个年景的许多元素有着高度的契合,因而具有不同寻常的意义。《家在龙尾河畔》始终以平民生活为底色,热烈地拥抱生活,处处可见血浓于水的家乡情节,绝不像现在生活在城市里的人,找不到自己的原乡。正是那些琐碎的、点滴的生活细节,构建了作者极尽渲染的龙尾河畔泛黄的岁月。

我小时候有很多节日,五月一日是劳动节,六月一日是儿童节,七月一日是共产党的生日,八月一日是共产党军队的生日,十月一日是共产党中国的生日,还有元旦和春节,因为我父亲是北方人,这些日子我就能吃到包子或者饺子。

- 关于作者 -

张耀山,1955 年2月16日(农历正月十五)生于连云港,曾就职于连云港市文联。连云港市人民代表大会第十二、十三届代表,中国书法家协会会员。历任江苏省书法家协会常务理事、连云港市书法家协会主席。现任连云港市安东书院院长、连云港市简帛书法艺术研究会会长。他认为家不是由物质堆砌起的空间,家是情感的载体,是灵魂的栖息地,是精神的乐园。

解读龙尾河

从本书开笔到杀青终校时,许多朋友问我同样的问题∶龙尾河在哪里,为什么叫龙尾河?这使我对本以为熟悉的龙尾河陡然产生了陌生感,一时语塞。人们对身边熟悉的人和事常常会失去追根求源刨根问底的兴趣。如果有人忽然问我"你为什么姓张"时,我的第一反应是惊愕,然后不假思索地告诉他∶"我父亲、我祖父、我的祖祖辈辈都姓张,所以我也姓张。"问题看似完美无缺地回答了,但并没有打消对方"你为什么姓张"的疑问,这也不是最终的答案。所以梳理一下龙尾河的来龙去脉,是本文必须解惑的问题。

第一个问题很好回答∶ 华联商厦与苏宁广场之间的那条河便是龙尾河,贾圩桥将两岸连接起来。龙尾河自诞生之日起,它的走势没有变,只是城市的不断扩张,两岸高大的建筑将其挤压得狭长了许多。繁华了喧嚣了,失去了往昔的宁静和安详。

草长莺飞的早春二月,我沿着龙尾河溯流而上,是采风是踏青,答案毫无悬念∶ 龙尾河上至红砂路,下与后潮河交汇,经临洪闸流入大海。二十世纪六十年代前后,贾圩桥至民主桥是其流经的核心区域。龙尾河的东面是东盐河,西面是西盐河,玉带河像一条玉带将东西盐河连缀在一起。龙尾河只是一条支流而已,难怪好多人会忽略了它的存在。

弄清龙尾河芳名的由来,颇费周折。我咨询了几位地方志专家,也说不清其所以然来。他们疑惑地告诉我,龙尾河的芳名,大致与它的形状有关。顺着这条思路走下去,觉得是有点道理,但没有任何资料相佐证,只是主观臆断而已,有些牵强。但龙尾河的芳名大致与龙尾河的形状有关的提示,倒是引起我的兴趣,同时也能够解释,记忆中的龙尾河两岸尤其是东岸有好多羽毛状的沟沟汊汉,恰似摆动的龙尾。

我的居住地新浦,前几年改名为海州。地名的更改完美地诠释了沧海桑田地貌的变迁。无论是"浦"还是"海",都与"水"相关。

百年以前,海州沿海"退海归陆","浦"便应运而生。所谓"浦",是指沿海滩地上无正式源泉、季节性向海里排洪、各自独立的小水系,后经盐工、渔民修筑,成为运盐河道和渔船停泊的避风之处。

最早的"浦"在什么地方?据韩世泳先生的《新浦史话》叙述∶孔望山东北部,在玉带河与西盐河交汇处的玉带河闸附近,因晚于卞家浦和板浦,当时人顺口叫它为"新浦"(参见韩世泳先生 2005年出版的《新浦史话》)。可以想见,大海退却后,柔软的滩地被海州古城及南大山倾泻而下的季节性排洪无数次冲刷,形成大小深浅宽窄不同的"沟壑",这是龙尾河最原始的状态,是大自然的神工。两百年前的某一天,一位握有话语权的重量级人物,站在当年圣人望海的地方,看到滩地上的"沟壑",形似"龙尾",脱口而出,随行人 等记下了"金口玉言",后来将人工疏浚的河命名为"龙尾河"。假设这种说法能够成立的话,可不可以这样认为,龙尾河是新浦地区最早的发源地。这就难怪有人说,"龙尾河是母亲河"了。当然这只是猜测,这种猜测平添了诗情画意,为"龙尾河"渲染了浪漫的色彩。

这种充满诗情画意的浪漫色彩,多有望文生义之嫌,连我自己也说服不了,更无法抹平我内心的疑虑。按惯性思维方式,龙是由龙头、龙脊和龙尾三个部分组成,平白无故地冒出了龙尾却无龙头、龙脊,看似合理的猜测,却很难让人信服。

古人给人或物命名时往往会从方位、功能、联想、传说、形态、祥瑞、励志诸多因素去考量,绝不会敷衍了事,信口开河。不过,让人难以信服的猜测多少给了我些许点化,答案似乎隐约其中。

我骑着自行车来到距我家不远的龙山头。我一直在想,龙山头与"龙尾河"之间一定有内在的联系,只不过,这种联系一直没有引起人们的关注而已。

龙山头,位于南城镇东北角、 市政府大楼向南、沿海高速涵洞向东一个微微上翘的山头。据当地居民说,整个云台山酷似一条飞舞的蛟龙,此地为"龙头"故名。这个说法有一定的合理性,但不是唯一性,因为按此推理每个山头都可以称之为"龙山头"。

龙山头我很熟悉,小时候骑自行车去东辛农场、大岛山、徐圩等地捞鱼摸虾时,龙山头是必经之路。龙山头在"退海归陆"之前翘首在汹涌的大海之中。如今龙山头向东的山东庄、东磊、渔湾等地山根的村民,一直沿用"退海归陆"初期地域切割的称谓习惯,称自己是"海外人",而称山下的村民为"海里人";朱麻村南边有两座小山包,当地人称之为大岛山和小岛山,由岛变为山,见证了由沧海变为陆地的缓慢推进的历程。

龙山头向西延伸,有一条凸出于滩涂的路叫作"红砂路"。红砂路是在潮汐的常年冲刷下堆积而成的,是大自然鬼斧神工的佳作。红砂路以南,当地人称之为"小海",此地原是惊涛骇浪的大海,海州东门外的黑风口到南城,需乘船方可抵达。"舟中人众休争渡,海上风高且暂停",默默矗立在码头上的警示牌,无言地向后人讲述那段波澜壮阔的历史。它与西藏、新疆的"海子"不同,它是"退海归陆"后,为这片滩涂留下的最后一块印记。

靠近"小海"以南的一个小镇叫"南城",古称为"凤凰城",凤凰城东边的山头恰与龙山头相连接,龙头对着凤尾,形似太极图,中华民族两大祥瑞之物在这聚首,吉祥之地也。相传某朝有位风水先生,站在龙山头上,向东眺望着波涛汹涌的大海,向西俯瞰着山海相拥的凤凰城,灵光一现,思绪万千∶ 我朝若建都于此,定能使疆域永固,万国来朝,社稷久长,百姓安康。美中不足的是这儿只有八个山头,十分遗憾地与"帝都"擦肩而过。智者千虑一失,他忘了,他的脚下还有一个山头。所以龙山头这一片又被称为"九岭"。

这个传说并非空穴来风。古人把皇上奉为"真龙天子",将帝后妃嫔比作"凤凰",而"九"是最大的阳数,这儿是"九天"之中央。巴掌大的龙山头极具"帝都"的霸气,它不是苍白的地名或数字,它是当地人精神上的归顺和情感上的寄托。作为后人,如果将这位风水先生的思路深度破解的话,不难发现他的高妙之处。

这次实地考察得出了不够成熟但在没有新的理据推翻之前姑且信之的结论∶龙山头的地名来源于海而不是山。果然这般的话"龙尾河"芳名的来历便迎刃而解了∶

龙山头,作为山是两山之间的垭口,它是红砂路的东起点,坡度很大,骑自行车沿着红砂路,可以滑行到殡仪馆附近。红砂路向西延伸,到如今振兴花卉城的南门是它的终点,终点处靠近"浦"的地方,正好是龙尾河的起点。我们是不是可以这样推测,翘首的龙山头是龙头,逶迤的红砂路是龙脊,蜿蜒的龙尾处有一条河或者说有一条像龙尾形状的河,后人便管它叫"龙尾河"。一山一水,一东一西,一头一尾,首尾呼应,这大概是龙尾河芳名的来由吧。

我站在孔望山上,还原一下沧海桑田后的壮观场景∶ 在缓慢的"退海归陆"进程中,潮水退落时,一条红色巨龙出现在金色的沙滩上,东山根、南城街、海州一带的沿海居民,五体投地匍匐在大海周边虔诚地祈祷着,场面宏大,令人震撼。岁月如刀,山海巨变。淮河下泄的滔滔洪水裹挟着大量的泥沙,逐渐淤化出这片海域,沧海桑田后第一批落地生根的植物,是一种生命极为顽强的盐蒿,深秋的盐蒿泛着红辣椒般的油光,一条巨龙翘首眺望着渐渐东去的大海,晨曦中"光照龙鳞万点金"。后来,盐蒿成为庄稼地的基肥,后来,农田被城市吞噬,再后来龙山头降为缓坡,红砂路踪迹难觅,只有可歌可泣的龙尾河,在这座城市的中央徜徉着。

行文至此,仍是猜测,更确切地讲,是根据当地的人文习俗、自然地貌,作出接近于事物本真的合理推测。

猜测也好推测也罢都具有不确定性,这种不确定性会引,发更多人的思考和探索。其实一件事物的前因后果,如同年代久远的把玩件,一旦抹去厚厚的包浆,立马会变得寡淡无味。人们在寻寻觅觅的过程中咀嚼着模棱两可却又回味无穷的遐想,这种诱惑远远超越了答案的本身。谜面远比谜底更具魅力。

👆关注连云港手机台👆

每周更新《家在龙尾河畔》音频

END

编辑丨王婷婷

审核丨段潇

来源丨FM90.2

最新评论