张耀山散文集《家在龙尾河畔》第七章 第一节 | 为书法而生

「家在龙尾河畔」|第七章 第一节📖

▾ 点击收听 ▾

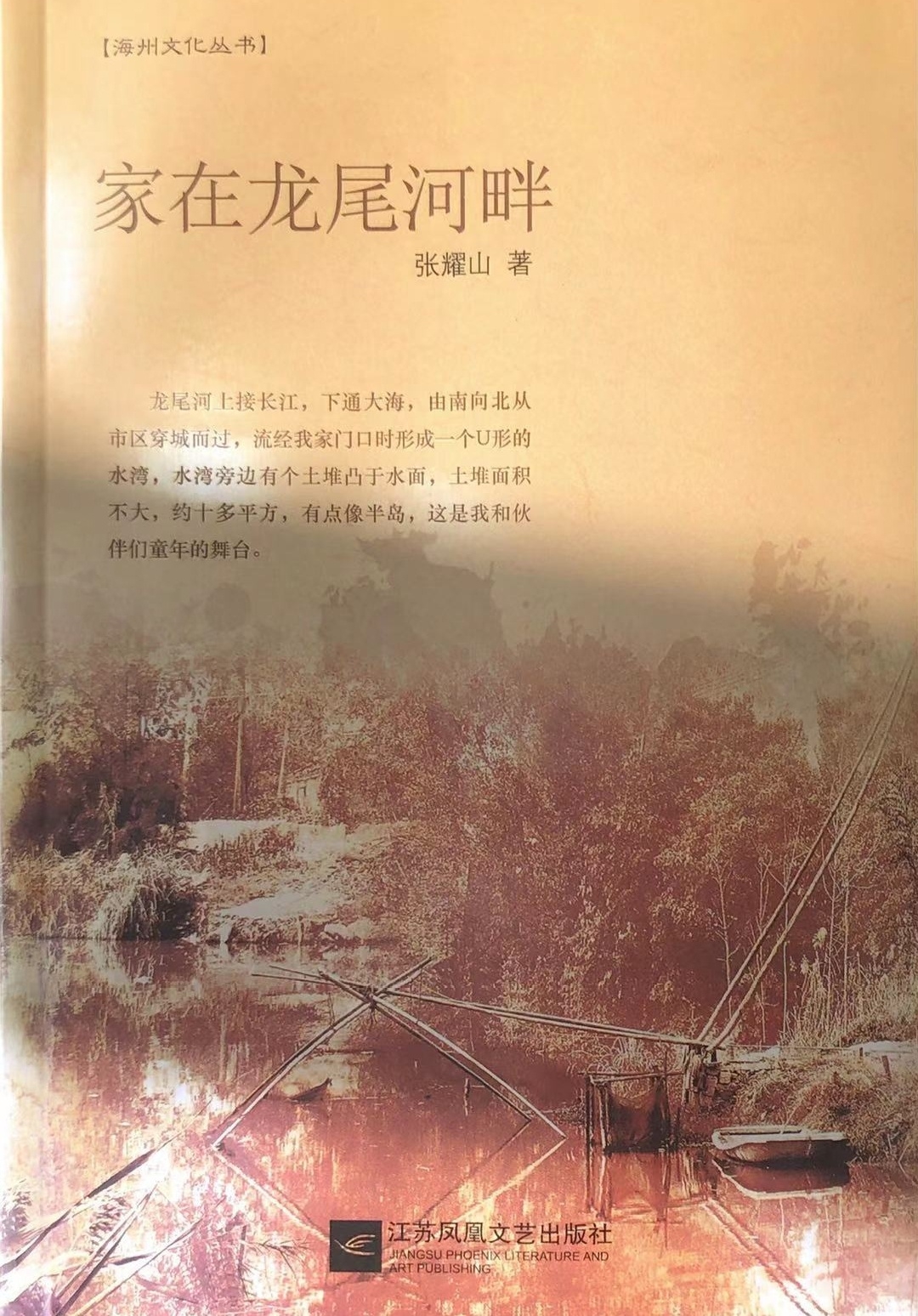

《家在龙尾河畔》简介

2020年,一部名叫《家在龙尾河畔》的自传体散文集诞生了,书的作者叫张耀山。作品诞生之初是非常之年,诞生之际是非常之时,诞生之作是非常之举。因为这样一本书的问世与这个年景的许多元素有着高度的契合,因而具有不同寻常的意义。《家在龙尾河畔》始终以平民生活为底色,热烈地拥抱生活,处处可见血浓于水的家乡情节,绝不像现在生活在城市里的人,找不到自己的原乡。正是那些琐碎的、点滴的生活细节,构建了作者极尽渲染的龙尾河畔泛黄的岁月。

- 关于作者 -

张耀山,1955 年2月16日(农历正月十五)生于连云港,曾就职于连云港市文联。连云港市人民代表大会第十二、十三届代表,中国书法家协会会员。历任江苏省书法家协会常务理事、连云港市书法家协会主席。现任连云港市安东书院院长、连云港市简帛书法艺术研究会会长。他认为家不是由物质堆砌起的空间,家是情感的载体,是灵魂的栖息地,是精神的乐园。

为书法而生

小时候对自己漫长人生的未来,会有许许多多的想法,有务实的,有荒诞的,也有幼稚可笑的。随着年龄的增长,当年的大多设想已成泡影。所以人的一生有时是很无奈的,但命运却不时地给你出乎意料的惊喜。

书法界常听到这样一句话,叫作"为书法而生",有作者自诩的,也有别人吹捧的。我觉得有点儿像自我推销,不敢轻易应用。如果变一种说法或许能让人接受∶"我生来就喜欢书法。"

我很小的时候到海州赶庙会,小伙伴们都用大人给的零花钱买玩具,而我却买了一支毛笔;我在家边邻居"殷小狗"处得到一本由日本出版的线装本《千字文》,尽管不得法但每天如饥似渴反复临摹,不敢说收获多多,但路子正,为以后步入书法殿堂找到了切入点;家边另一位邻居谢方起,读书多好书法,算得上是知识分子,他用晒图纸复印的《于右任标准草书》,尽管我不认识,但使我眼界大开;三年级时候班主任张晓老师,让我眷写另外同学的作文,在墙报栏展出,结果关注我写字的同学超过了关注作文本身,有点喧宾夺主的意味,让我的虚荣心得到极大的满足;"文革"期间,从小学到中学,由我抄写的大字报最吸人眼球,有些不服气又不得不佩服的同学,整天围在我身边;我的作品第一次露面是二十世纪八十年代初在江苏省美术馆;

我第一次参加全国书法比赛获得金奖,共有三万多人参加,获此殊荣的只有三个人。至此,步入了市书法界,进入了人们的视线,也因此调入连云港市文联,成为一名书法工作者,担任书协秘书长、副主席,在书协主席的位置上退休。

絮絮叨叨的流水账,梳理了几十年的书法经历,只是为了寻求"为书法而生"的理据。

以上我反复提到"书法"一词,其实尚处于"写字"阶段,或者说是处于"书法"的热身阶段,真正对"书法"有所理解,有所感悟是在进入海州师范读书之后。那时,师范学校没有书法专业,但学书法却占用了我三年学校生活的大部分时间。在此期间我结识了陈凤桐、温广宇、赵斯武老师,他们是连云港市书法界振聋发聩式的人物,是许多书法爱好者可望而不可即的人物,是令书界瞩目的人物。而我却自然而然地进入他们的圈子∶陈凤桐先生是学校书法小组的指导老师;温广宇先生是我的班主任∶赵斯武先生的女儿以及他未来的女婿是我的同班同学。连云港市书坛最优质的资源都集中在我的身边。后来他们几人分别担任连云港市书协主席、副主席,而我做书协的秘书长,他们是我的领导、师长,无论在为人为艺方面都是我的老师。我所说的"老师"不拘泥传统意义的三叩九拜那种师徒如父子的习俗与无奈,也不是"三人行必有我师"的虚言和客套,而是植根于心灵深处的敬仰与崇拜。

👆关注连云港手机台👆

👆每周更新《家在龙尾河畔》音频👆

END

编辑丨方婧瑄

审核丨段潇

来源丨FM90.2

最新评论