悦读阅美 |⑨《追光者——郇华民与十所学校》第二章 上下求索觅真理(第三篇)

点击收听

《追光者——郇华民与十所学校》

简 介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第二章 上下求索觅真理 第三篇

在国民党日益加紧的白色恐怖中,依据中共东海中心县委加紧农村斗争的指示,郇立三不动声色地领导了一场声势浩大的“赶走钱粮差”行动,给国民党当局一记迎头痛击。

1928年深秋,国民党四区钱粮差带领二十多个区丁,来到郇圩一带,飞扬跋扈,进村上门,逼要钱粮。县政府不断加重对老百姓的盘剥,苛捐杂税多如牛毛,百姓早已怨声载道。经过一段时间的灯课学习与农协会的团结发动,农民们的反抗意识明显提高了。如今老百姓自家收成不好,一边饿着肚子还在担心着明年的春荒,却被四壁搜刮着再给政府交钱粮,心头的怒火已经悄悄地燃烧起来。这天不到晌午,几个区丁敲着小铜锣,在小街心上骑着马东西走动,喊着“不交治罪”之类压迫百姓的威风话。

郇立三与张淦清站在小学的院子里听着外面的动静。

郇立三很着急:“这时候,需要有人发一声喊!”

张淦清:“为掩护身份,党的纪律不允许我们轻举妄动。”

郇立三:“那怎么办?”

张淦清:“农协会成员们的积极状态是有的,但是,贫雇农们怕出头的习惯也是很普遍的。想办法让他们先行动起来,我们再出面就合适了……”

恰巧焦广让、袁家宽、郇乘龙前后脚从外面进来,几个人简短地开了个碰头会,郇立三就派他们先到各农会成员家串联传播斗争口号,然后带上武器聚到小街心见机行事。

据当年参加过抗税斗争的焦广让1962年回忆:

1928年秋后,当地农业受灾,农业歉收,海州县府四区派来十几个收捐税的区丁在保长家吃饭。当时的农协会员也叫穷人会、孬人会,在支部领导下派几个人到保长家看看。事先已组织好一批人,约四五十人,带上铁叉、扫把、扬场锨在外面等着。那几个农协会员先进保长家看看动静,保长家包肉饺子给收捐税的人吃,谁知他们只是把饺子馅吃了,饺子皮儿吐了一地!那几个农民一看,不由得气上心头,几个人就说:“我看还可打!”外边的人,一听说“可打”就一拥而进,齐声说“可打,打!打!”

外围赶来的百姓喊起来:“赶走这帮白吃白喝的混蛋!俺们不欠他钱也不欠他粮!”“赶走钱粮差!俺们自己还没吃没喝呢!”“抗捐抗税!穷人没罪!”“钱粮差快滚蛋,想吃饭自己下田干!”

混乱中郇立三又派人叮嘱农会会员,不要出人命,吓唬吓唬,让他们回去报信,免掉钱粮税才是目的。于是几个钱粮差才得以糊里糊涂从人空里钻出来,爬上马背,仓惶逃窜,连催粮的铜锣也滚落不顾,更不用说停在街心运粮的板车了……

焦广让的回忆还有:

农协会人们铁叉木棍打得收捐税的人抱头鼠窜,丢盔弃甲,狼狈逃跑。经王柘堂乡公所、区公所、海州县政府一路回报说:“郇圩老百姓造反啦,撩不起(惹不起)……”后来县政府派人来了解实情后,在柘堂乡公所办了两桌酒席,将农民代表请去坐了上席,赔礼道歉,将当年钱粮税收全免才算完事儿。当时郇大奶奶(郇立三母亲)站在南门口大骂收捐税的区丁,教书的张先生也出面来说公道话,实际上是向着穷人会一边儿……

自此一役,郇圩成为东海西乡农民运动的中心,多次牵头农民的反剥削反压迫斗争。时隔多年,这赶走钱粮差的故事在郇圩人的口口相传里虽然略有不同,但“郇三爷”“三老太(郇立三辈分高)”的英名一直让他们自豪。

对于抗税反霸斗争,郇华民有一段比较含蓄的回忆——

1928年10月,郇圩支部研究要广泛发动群众拒交捐税,与之进行说理斗争。“饭都没有得吃,哪里有钱交税?我们正想组织一起要求县里放粮呢!”支部决议深受广大群众的赞同,有的群众说:“正好我们没有钱,郇痴子不怕官府,我们还怕什么!”钱粮差跑了几个村庄没收到钱,第二天带了两名持枪税警来农协组织(穷人会),还有人和税差进行说理斗争。税差见人多不敢反抗,仓皇逃走。最后钱粮全县免税。

郇圩村有一户小恶霸地主郇某打骂农民协会赵某,当时农协组织了30余会员把小地主打了。小地主受到打击后,躲在家里不敢出来欺压群众。郇圩以西的朱城、牛山、山前、山后、蔡塘等地农协组织也先后和本村土豪劣绅进行了不同程度的斗争,各村农协还掌握了几条枪,搞得地方土豪劣绅惶恐不安。抗税反霸斗争取得了胜利,扩大了党组织在群众中的影响,为后来牛山暴动树大旗、组织抗日武装力量创造了有利条件。

1928年秋冬,一连数月,国民党东海县政府没给教师发工资。东海县委指示白塔支部和郇圩支部抓住这一有利时机,组织西乡各校教师向政府开展索薪斗争。郇立三责无旁贷,立即和白塔支部书记、白塔小学教师孙秉涛一起,到西乡各小学进行串连活动。孙秉涛又名孙鲁轩,后改名达之,东海牛山乡贯庄村人,比郇立三大4岁,1928 年秋加入中国共产党。孙秉涛找他在教育科任职的堂兄孙秉衡(孙挹清,后与郇华民等人进行抗日救亡活动)探听消息,与郇立三成立了教职员联合会,推选出教师代表,约定日期,共同前往海州,向县政府索要薪金。

12月,孙秉涛、郇立三率领了各校十几名教师代表来到海州县政府教育科。教育科长已经闻风躲避,科里仅有一个姓沈的督学。他俩代表群体义正辞严地质问督学:“教师们的薪水就那么一点,为什么还要拖欠……”“你身为督学,为什么半年也不下乡一次……”

督学理屈词穷,无言以对,被迫领着代表到县财政科要钱。正巧发现财政科长在办公室旁边一个房间里偷吸鸦片。郇立三率代表们一拥而入,夺下他的烟枪,高举着在县府各部门示众:“有钱抽鸦片,没钱发工资!”使财政科长当众出了奇丑。第二天,听说县长邹可权正在新浦一家旅馆中享乐,他俩又率教师们赶到新浦,闯进旅馆,逼见了狼狈不堪的县长。官员侵吞教育经费、贪污腐化、挥霍享乐的无耻行为激怒了教师们,他们在旅馆大喊:“不发欠薪,决不收兵!”县长被堵在旅馆,不知所措,直到县商会会长出来调停,代替县长答应代表要求。第三天,教师们如数拿到全部欠薪。索薪斗争获得完全胜利。

1928年底,东海特支扩大为东海县委。他们对郇圩支部的组织发动、宣传教育以及领导农民胜利地开展多次抗暴斗争,给予了充分肯定。看到郇圩支部已经比较成熟,中共东海县委派张淦清到灌云开展工作,张淦清到灌云后,在太平厂负责工运斗争。这之后郇圩支部的工作,实际上是郇立三负责。

1929年5月,中共江苏省委徐海巡视员在向省委报告的《徐海组织调查》一文中,专有表扬肯定郇圩支部的一段话:

“(海州)西乡有郇圩支部,在全县为最好,比较有支部生活,能按时开会,并组织秘密农协会员百余人,发动的几次斗争都取得胜利,并从豪绅处夺取30余条枪,现在发展状态中……”

1929年3月12日,是孙中山逝世四周年纪念日,中共东海县委决定让党与海州人民公开见面。3月11日,《中国共产党东海县委与东海人民首次见面献辞》和《告东海县各界人民书》由杨光銮、惠美琬、冯若愚等油印分发,连夜四处张贴。海州有了共产党的消息不胫而走,如一声惊雷,轰动了一向沉寂的海州城乡。

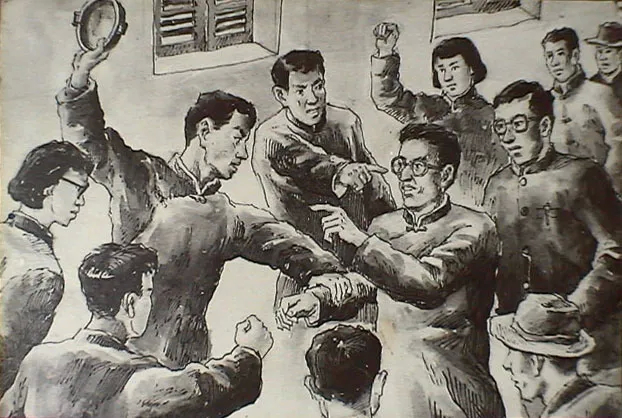

1929年5月,东海县的革命斗争形势像庄稼一样,噌噌噌地一天一个样。云台山下大村一带的“扁担会”5月下旬爆发了一场收山斗争,300余名会员及山民千余人喊着“除山霸,还山林,救众人”的口号砍光树艺公司二三百亩树苗。共产党员李静山发动板浦等700多名黄包车工人砸毁了资本家的汽车,与当局谈判取得胜利。特别是东海中学也爆发了学潮,在共产党员学生冯硕仁、惠美琬的领导下,学生们“拳打陆秋斋(训育主任)”,“水淹谷延隽(校长)”,“驱逐饭桶(反动)教员”,“实行学校自治”。接着板浦的乡师也起来了……

东海中学闹学潮

1929年6月1日,蒋介石要把孙中山先生的灵柩从北京搬往南京安葬。在此之前,蒋介石已密令全国,扬言共党分子要破坏,下令各地捕杀共产党及一切可疑分子。东海县以夏鼎文为首的反动当局抓住这个机会,露出狰狞嘴脸,对革命者发起了残酷镇压。他们先以学校名义颁发一份《公告》,以激进分子闹事为由,开除董建华、吕镇中、冯硕仁、惠美琬、李立沼等进步同学,接着以突然袭击方式实施大逮捕。6月1日,灌云东海两县国民党反动当局,将两县国民党县、区党部、各级工会、各学校悉数包围搜查。一连数日,共逮捕85人,70余人遭通缉。史称“六一”大逮捕。虽然中共东海县委事先已经得知,将党内大部分骨干进行了转移和撤离,致使国民党黑名单上有70多人没有抓到,但中共东海地区党的事业遭到巨大破坏。

此前,郇圩支部接到县委指示:迅速撤离已暴露党员。敌人的第一批搜查名单上有张淦清和郇立学的名字,虽然此时张淦清不在郇圩工作,但不久前,他刚介绍一位徐州出狱的女共产党员耿建华 (在郇圩改姓王,六十年代在中共中央组织部工作)来校任教、任支部委员,她的外地口音,特别引人注意,格外危险。形势紧迫,郇立三先将耿建华、郇立学等几位党员转移到乡亲家里,待张淦清赶来,又分批将他们送走。

送别张淦清和耿建华是在清晨的曹浦火车站,望着将自己引上革命道路、让自己的灵魂更加宽广与坚强的导师与兄长,郇立三是多么的不舍!可是千言万语,只化成紧握的双手和一句喑哑深沉的“再会!”列车西行好长时间,郇立三还伫立月台,凝视远驰而去的列车。自此,他永远思念再也未见的张淦清同志!

自索薪斗争开始,郇立三已经引起了国民党当局的注意。作为全县农村最好的中共党支部,郇圩成为反动政府的严密搜查对象。一天晚上,董建华秘密来到郇圩。

月黑风高,郇立三一看是董建华,知道非同一般。他一边将他拉进石炮楼的小房间,一边关切地问:“建华兄,到处在搜查,你咋跑出来了?”

“就是到处在搜查我才跑出来啊!立三兄,你这郇圩,也不是世外桃源呀!”董建华习惯性地把屋里环视一周,压低声音说,“夏鼎文还要继续抓捕70人以上,还要大开杀戒。你郇立三的大名也在!”

“上面怎么说?”郇立三的声音也低沉了。

“走为上。得抓紧。”董建华的目光中有坚毅也有沉着。

“去哪?”

“上海。”

“好!听你的。什么时候走?”

“最好天亮前。夜长梦多!”

以董建华的身份,他的消息是确凿无疑的。郇圩小学刚刚转移走几位党员教师,虽已另聘,管理与教学已经大受影响;家中一大家子近二十口人,母亲、嫂子、妻子分别是老弱病,一群孩子从牙牙学语的郇耀中、姗姗学步的刘菊生、三五岁的郇晓峰、郇钧到七八岁的郇霈、刘凤锦,只有大一点的马志也还只是个少年……可是,不走显然是不行的。“留得青山在,不愁没柴烧”,郇立三一夜间匆忙交代了校务、家务,天尚未亮,就和董建华各背一个小包裹,出门而去……

郇立三能够躲过“六一大逮捕”,可以说得益于当时国民党的一场内讧。夏鼎文这伙国民党右翼野心勃勃,他们不仅利用这次机会想把共产党一网打尽,还想一石两鸟,把海属地区国民党内以庞寿峰为首的中左势力,也来个彻底削弱。正当夏鼎文的黑计划一步步实施的时候,东海县城统治集团内部突然爆发了一场国民党军阀羁押并枪杀地方政府大员的内讧事件,把夏鼎文的计划打乱了。

连云港市广播电视台FM90.2广播

每天15:30~16:00,20:00~20:30

《悦读阅美》栏目中将播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:

葛小琴

扫二维码查看光明日报报道版面

最新评论