悦读阅美 |⑦《追光者——郇华民与十所学校》第二章 上下求索觅真理(第一篇)

2021-04-15 16:08:00

点击收听

追光者——郇华民与十所学校》

简 介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第二章 上下求索觅真理 第一篇

郇立三回海州复学时,崇真中学已经停办,他进入东海中学初三年级学习。

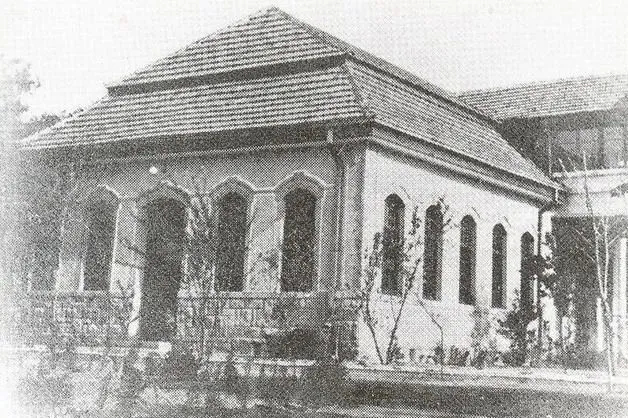

东海中学旧址

可是复学后的郇立三“变了”,很多同学都说“立三不会笑了”,连好友董建华也说:“立三变深沉了。”

“天地不仁,以万物为刍狗;圣人不仁,以百姓为刍狗。”老子说自然的法则是对待世间万象一切平等;在人的世界里,也应如此才是正道。可是郇立三觉得满眼满心都是众生的煎熬,哪里是正道呢?刘湾小学初创时的喜悦如今几乎消失殆尽,人生的迷惘感更加暗沉地笼罩在立三心头。曾经无忧无虑,忽然雨打风吹,郇立三常感到自己仿佛独自行走在茫茫旷野中,不知道如何才是正确的。“飘飘何所似,天地一沙鸥。”当他偶尔翻开诗书,看到少陵野老的这句诗,不禁热泪盈眶。怕同学看见,赶紧埋下头去。那一段时间的郇立三,虽然身在海州古城,身边有许多年轻热情的同学,可是他的内心,真是“念天地之悠悠,独怆然而涕下”。

然而 ,他又不是一味地消沉和悲伤。在心灵的旷野中,他积极地捕捉未知的信息并加以整合与思考。

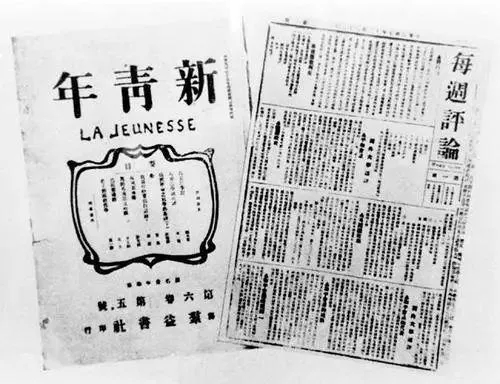

他常常匆匆从二营巷光滑细腻的大青石道路上拐进一家“东海书店”。1926年他就常和董建华等前来阅购《新青年》《每周评论》《向导》等革命杂志,而现在他独自前来,只想静静慰藉心灵的哀伤,寻找“女为君子儒”之“为”的方案。“东海书店”是1925年秋赣榆县国民党左派陈鉴波、傅海峰等开设的,发售进步书刊、团结革命青年。这个陈鉴波原名陈文藻,又名陈健、陈行健,赣榆县沙河镇人,高小毕业后考入南京中学。受恽代英、肖楚女影响,1925年参加当时国共合作的国民党。夏季回沙河,组织开办农民夜校,又约几位同学好友来到海州城,在市桥向南的李家门面创办了东海书店,任经理。他以卖商务、中华书局的一般书籍为掩护,秘密出售进步与革命书籍,吸引了大批的革命青年和革命党人,这里逐渐成为革命者秘密聚会的地点,成为革命党人的地下机关。1928年夏,他拒绝国民党员重新登记而脱离国民党。

《新青年》《每周评论》

慢慢地,东海书店的名声愈来愈大、愈来愈响。它是暗无天日的年代里,海州城内一方小小的净土。那些书籍,像是磁铁,紧紧地吸引着追求革命的进步青年的心;像是灯塔,在茫茫黑夜里,给人们以惊喜的一束光亮——鲁迅的杂文、郭沫若的诗歌、巴金的小说……甚至像北京的《新青年》《现代》等进步的革命读物,一下全都呈现在人们的眼前。郇华民看到那些很少见的书籍,就像是见到久别的亲人一样恋恋不舍。

有时,郇立三还会在街头买一份海州电讯报《海报》。《海报》主编是28岁的杨光銮,他在1926年武昌高等师范学校就读期间加入中国共产党,同年受党的委派回到故乡。1927年进入《海报》,参与革命进步思想宣传。不久,郇立三发现杨光銮成了东海中学的教员,这让他对杨光銮的课务与言论格外留心。

在一些文章中,他渐渐看清了过去一年里“4.12”事变、“5.12”马日事变、“7.15”汪精卫反共的真相。

1927年4月12日,蒋介石在上海对共产党人和革命群众实行大屠杀,发动反革命政变。4月17日,武汉国民党中央和国民政府发表了声明,表示拥护孙中山的三大政策,继续国民革命,并发布了《免蒋介石本兼各职令》,指出:

蒋中正屠杀民众,摧残党部,甘心反动,罪恶昭彰,已经中央执行委员会议决,开除党籍,免去本兼各职。着全体将士及革命民众团体拿解中央,按反革命罪条例惩治。

4月18日,蒋介石纠合新老右派、官僚买办、政客、豪绅在南京另立国民党中央党部和另组国民政府,与国共合作的武汉国民政府相对抗,国民党正式公开分裂成“汉”“宁”对立。从此,蒋介石从民族资产阶级右翼转变为大地主、大资产阶级的代表。同一天,南京政府发布“秘字第一号令”——《通缉共产党首要令》,把邓演达和陈独秀、鲍罗廷、吴玉章、林伯渠等作为“罪魁”开列其中,并列了193名共产党人和国民党左派的名单,要求“严缉务获归案查办”。

1927年5月21日,国民党长沙驻军团长许克祥继蒋介石“四·一二”大屠杀后,于5月21日发动反革命政变,率兵1000余人捕杀共产党人、国民党左派、工农群众百余人。因事变这天中文电报用韵目“马”字代表21日,故称“马日事变”。这一事变成为蒋介石、汪精卫集团公开合流的信号。

7月14日晚,背叛革命的汪精卫在武汉秘密召开会议,并发动了“七·一五”反革命政变,正式宣布和共产党公开决裂。提出“宁可枉杀一千人,不可使一人漏网”的反动血腥口号,大批共产党员和革命群众惨遭杀害。至此,第一次国共合作的联合战线彻底破裂,轰轰烈烈的大革命遭到失败……

“兄弟阋于墙”,血腥的事实再一次戳痛郇立三伤痛的心。

在海州,白宝山盯上了东海书店的陈鉴波,幸亏一个常来看书的副官告知,陈鉴波才得以逃脱。

幸运的是,郇立三在东海中学就读期间的校长是后来中国教育史上大名鼎鼎的董渭川先生。

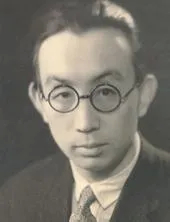

董渭川

董渭川,原名董淮,字渭川,以字行,今山东省邹城市城南关人。1901年出生于地主兼营小工商业的家庭,12岁始在山东邹县县立小学、山东省立第七中学读书,20岁考入北京中国大学,学法科一年,因有志于将来“教书授徒”,于次年8月复考入北京高等师范学校(今北师大前身)国文部。1927年6月,国文研究科毕业,获文学士学位,被分派到天津南开中学任国文教员,是年下半年被国民政府任命为中央大学区视察员,负责视察中等学校。时值学生闹学潮,董渭川由范文澜介绍加入进步组织,坚定地站在学生一边,他利用“中央大学区视察员”的身份,资助并安顿被开除的学潮领袖、南开中学学生林枫。1928年1月,董渭川调任江苏省立东海中学校长,同年加入中国国民党。他在校内组织进步教师和学生传播新思想,开展爱国宣讲活动。

董渭川在教育教学上的一切推陈出新,如春风化雨渗透在郇立三渴望新知与真理的心田。东海中学的学校管理分为教务、训育、事务三个部分。教务主任是卢郁文(河北人),训育主任是屈凌汉(河北人),事务主任是吴级震(山东人),他们和董校长都是北京高等师范学校的毕业生;年龄都在30岁左右,精力充沛,年轻有为;都受到北伐战争的革命洗礼,具有鲜明的反帝反封建的思想和作风,给学校带来一些新气象。董渭川还安排因闹学潮被南开中学开除的郑伯乔任学校庶务,积极支持他在学生中开展革命活动。中共地下党员杨光銮经常在课堂上引用“朝闻道,夕死可矣”的名言,表示自己为真理献身的决心。

原东海中学图书馆

学校里不但进步思想氛围浓厚,做学问求真知的氛围也相当浓郁。董渭川早在读大学时就不断发表文章,在东海中学仍不忘著书立说。在他的带动下,不少教师是一边教书,一边搞学术研究。在校长和老师的影响下,学生除了读书之外,还进行学术探讨和著书立说,时年19岁的师范科学生朱智贤就在董校长的指导和关心下由商务印书馆出版了处女作《小学历史教学法》一书,轰动校内外。课程中还设置了军事训练课,教材中补充了国内外进步作家的许多作品,如《最后一课》《卖火柴的小女孩》《狂人日记》《阿Q正传》《药》等。教法中重视组织课堂讨论,一改过去旧教材旧教法的沉闷。

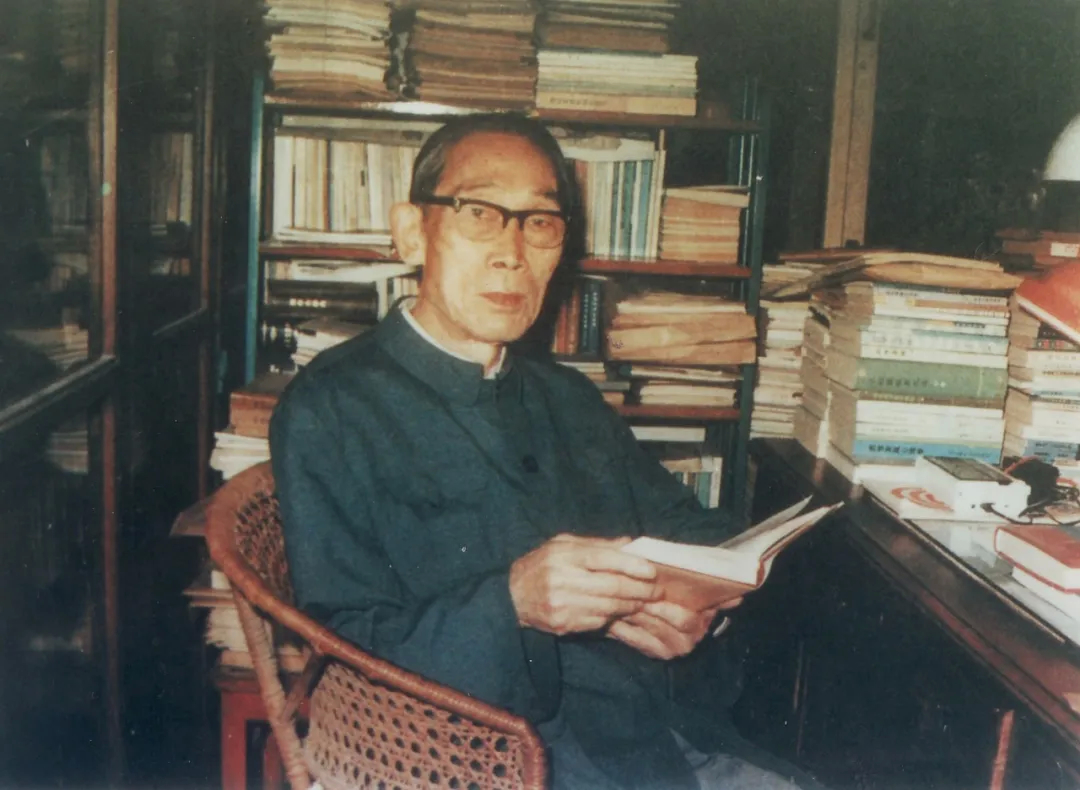

朱智贤

这些新知常常让郇立三情怀激荡,充满对生活的渴望和创造的渴望。他渴望自己也成为一个传授真知、培育理想的教育者,可这一段时间对国民党的再认识,又让他这个国民党党员如芒刺在背,十分尴尬。

人的成长,除了生理的成长,还有心理的精神的成长,后者的成长更重要。“管宁割席、孟母三迁,古人在交友与择邻方面尚且能够坚持自己的原则,我在大是大非上竟要苟且吗?倘或如此不如回家种田呢……”

郇立三辗转反侧,夜不能寐。毕业前夕,找到已经是国民党东海县党部执委的好友董建华,交还自己的105号国民党“党员证”,郑重地宣布:“即日退出国民党。”

董建华再三苦劝:“有些事变,也非你我能够左右,立三兄,何必执意如此?”

郇立三:“我还是退出的好!他们的行为和孙先生的宗旨相去太远了!”

董建华:“水至清则无鱼……”

“不!我立三坚决不再与国民党产生任何瓜葛。”

好友之间,政见虽然不同,友谊还是有的。董建华问及郇立三毕业后的打算,郇立三略微沉吟,如实相告:“回家。继承先父遗志,开办郇圩小学,为君子儒,博施济众。”经过几个月的读书学习、观察与思考,郇立三的语气十分坚定。

董建华眼睛一亮:“从事教育,好啊!可是何必再回到偏僻的郇圩?县政府教育科正缺人,我给你说说,你到教育科去做事?北伐军马上要二次进海州,革命事业还是有前途的!”

郇立三知道董建华是真心的,可是他还是毫不犹豫地说:“不,谢谢你了。开启民智,是千秋大业;做教育,不是当官,还是亲自教授学生更踏实一些。何况你也知道我家里的情况,我不能只顾着我一个人,还是回去!”

是啊,家里的情况都摆在郇立三心头,也思虑过多少个夜晚了!一个老母,两个寡嫂,妻子唐秀兰还时常生病——自己家里子侄四五个,去年还带回家菊生和凤锦;加上母亲宽厚,前后还有几个表弟也因故寄居在家,另外还有流浪到郇圩被佃户收养的小马志……家中娃娃已经十多个,都是七大八小未成年的孩子。这样的乱世,这样的一个家,自己作为唯一一个成年的男人,怎能不去支撑?何况,自父亲去世,父亲创办的小学就无奈停办了。本来自己在刘湾小学的时候就盘算过,要寻机把父亲的事业继续下去,如今一再延宕,有误乡邻子弟啊!

郇华民曾亲笔写下自己当时的思考与担当:

当时国家民族遭受帝国主义列强蹂躏、宰割,军阀混战。贪官污吏,苛捐杂税,土匪蜂起,民不聊生,整个中华民族都处在水深火热之中。当时我的家庭也和社会一样破碎不全,苦不堪言,成员有老母及两位寡嫂,下有病妻及年幼子侄等12人,我是家庭中唯一的一个成年男丁,只能承担与支撑。青少年时代的生活遭遇给我留下累累伤痕,在心灵深处埋下了献身拯救中华民族的火种。

临别时分,不是没有依依不舍。“倚高炉以舟眄兮,观秦东门之将将。”这是东汉崔琰在其《述初赋》里对古海州的咏叹。站在海州古城的秦东门,可以望见孔望山;站在孔望山向东远眺,可以看见连绵的云台山和曾经沧海的沃野……别了,熟悉的校园!别了,目光炯炯的先生和学弟学妹们!别了,二营巷的东海书店,多想在那些洋溢着清新思想的书籍间日日徜徉!别了,双龙井,两个石雕龙头泉水甘甜,“品泉亭”下与同学几多慷慨争论!别了,锦屏山,苍松巨石旁有挚友们的凌云之志……

每个人要走的道路,都有当时的不得已。郇立三要独自承担自己的人生与责任,并且心意已决。多年以后,他高度评价了自己海州中学求学的意义:

“海州中学求学是我一生中的一个重要转折点。我从农村走进城市,从尊孔读经转到学习民主科学知识,从狭隘的自我主义开始寻找救国救民真理,并立志为共产主义事业奋斗,奉献自己的毕生精力。”

“为共产主义事业奋斗”,说得多好啊!这是郇华民一生追求和遵循的。

1928年暮春的时节,郇立三从海州回到家中。南院草盛花稀;屋舍潮湿,门户生蠹,教室里桌凳破败零散,更不要说笔墨纸砚……可是母亲钱妙贞对管家李景行发话了:“李小爷,三儿来家主事了,他要怎样,你听他的。”钱妙贞喜欢读书上进的人,对那些不学无术,饱食终日无所用心,不求上进的青少年她是看不惯的。她常说:“如这样,文不能安邦,武不能定国,有什么用处?枉在世上走一遭。”她更反对吸烟、喝酒和赌博,对家中孩子严禁。听说儿子要复办小学,她全力支持;其后,大部分亲戚家的孩子都在郇家读过书。

郇立三让管家卖掉家里最好的50亩地,得银元500元修屋固院,又砍了家中一棵几百年的古银杏,专做三口教室的课桌。

南院热闹起来了,整天人来人往,叮叮当当,大一点的孩子们也混在其间,拿东递西,不亦乐乎。同时就有郇圩、东西蔡塘的人家开始打听郇圩学校复办的消息,逢到集日,甚至有往年的学生前来咨询。郇立三一边忙着学校基础建设,一边去县城海州教育科立案、购买教材……因为房屋只是修缮,进度快得很;县里又有董建华、刘凤翘等帮忙,郇立三也很快取得县立小学编制,挂牌郇圩小学。

课桌凳呢,修一部分课桌,中院挪几个凳子先坐,不等新课桌做好,琅琅的读书声又在郇家西南院响起来了。郇立三任校长兼教师,有学生30多人,后陆续动员来40多人。分班级上课,教材采用政府规定教材——武汉出版的贫民课本,全套四册,为进步教材,加有党义一门课即三民主义。当时县经费无着,一切均为自备。本村郇乘龙是办学助手,联系采购,义务服务。

值得一提的是,复办郇圩小学时,郇立三顺便将西南角也即是小学院内的二层土楼改建为三层石楼,从此以郇圩小学为掩护,在此院内、此楼内上演了一番番曲曲折折又轰轰烈烈的革命事业,为郇圩人民乃至连云港市留下了不可磨灭的红色记忆。

连云港市广播电视台FM90.2广播

每天15:30~16:00,20:00~20:30点

《悦读阅美》栏目中将播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:

葛小琴

扫二维码查看光明日报报道版面

最新评论