悦读阅美 |㊲《追光者——郇华民与十所学校》第九章 沂蒙怀抱里的滨南中学(第二篇)

2021-05-29 16:42:00

点击收听

《追光者——郇华民与十所学校》

简 介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第九章 沂蒙怀抱里的滨南中学 第二篇

1945年10月中下旬,在郯城县马头镇,滨南中学正式开学。校长由滨南地委宣传部长杨维屏担任,副校长郇华民主持日常工作,党支部书记由东海县宣传部长张力调任,区委书记王展任教导主任,教师有蔺周坡、陶传蔚等5人。第一期培训班100多人,分一个大班、两个小班;第二期120人,两个大班,四个小班。学习班办到春节前结束,同时担负着宣传招生工作。

1945年11月间,滨南中学三四十名青年学生在郇华民和总务主任左玉及学生会干部的带领下,来到了东海县,住在紧靠铁路的东蔡塘村,准备对饱受苦难、刚刚解放的地区进行宣传工作。

日本投降后,东海县境内受降告一段落,基本上已解除敌伪军武装,鲁南东海县和华中淮海解放区连成一片。东海东至白塔埠,西到新安镇(新沂)铁路已在我党控制中。滨南专署已进驻曹浦,东海县政府进驻洪庄。路南县政府潼阳独立团团部驻郇圩,新四军某部某团驻阿湖镇。

滨南师生刚到,天公不作美,当夜下起了一场雪,天寒地冻,学生会干部在一起议论,想要返校。

郇耀中请假回家探亲,回机关正巧路过蔡塘,在街口遇见左都老师的儿子左玉:“你怎么来这里呀?”左玉一说情况,郇耀中随即进屋看看。学员们正在议论决定明天回校去。“你们好不容易来了,路那么远,还能回去吗?下了这点雪算什么,还是宣传一下再回去吧!”学生会文娱股长刘菊生也不想回去,就把所有学生会干部叫来商量,再和校长老师汇报一下,决定不走了。

接着开始排练演出节目,他们还不满足,又找来了短剧《回到祖国怀抱》,并重新分配了角色。刘菊生提出要郇耀中也担任一个角色,郇耀中就接下来,时间关系,简单排了几遍,就登场了。

第二天,蔡塘逢大集,四乡八镇来人很多,他们白天搞了一个集市宣传,效果很好,观众也不少。又派了几个同学去曹浦专署借来幕布、锣鼓等。随即晚上赴郇圩村(潼阳县独立团团部驻地)演出,乡长郇见龙,乡队长郇陆龙找人搭台子、通知各村群众;晚饭早饭都由潼阳独立团团部招待,吃的是大米饭。

第三天一路西去,师生们沿陇海路去洪庄,走到东蔡塘村南,迎面来了八九个被解除了武装的日本鬼子兵,被两个八路军押着,推拉着一辆装满行李的四轮行李车往东走——我军送他们回国。恰巧一个十来岁的小孩在路北喊:“八格牙路,死啦死啦的!八格牙路,死啦死啦的……”曾经在中国大地上张牙舞爪的日本兵,有的垂下头默默走路,有的回头龇着牙向小孩望望,无可奈何。他们不声不响,顺着铁路向东连云港方向走去……

宣传队一连三天,吃住在县政府驻地洪庄。除了集市宣传,还应阿湖镇新四军某团邀请,南去七八里,晚上去阿湖镇演出,军民观众达3000人之多,演完当晚又回洪庄。在洪庄又搞了几次集市和晚间演出,效果良好,观众很多。据不完全统计,5天6场次演出,观众达30000人之多,收效很大。

这次演出,有歌曲、舞蹈、歌剧、舞剧、也有话剧。歌曲有《跟着共产党走》《谁是中国的救星》《人民领袖毛泽东》《青春进行曲》《歌颂伟大的中国共产党》等,剧目有《反对蒋敌伪分流》《何思源进济南》《回到祖国的怀抱》等,舞蹈有解放舞、红星舞、新中国舞及秧歌舞等。节目内容短小,生动活泼,宣传当前形势,对人民进行教育,指明前进方向。

宣传结束,东海县政府为了表示真诚感谢,除了在生活上作了安排以外,又将没收的汉奸财物——一箱子衣服——作为演出服送给学校,还送了一盏电石灯。县参议长王子成代表县政府和全县人民向滨南中学的师生表示感谢。

房山镇的董安鼎先生,当晚在郇圩观看了演出,连声说:“很了不起!共产党、毛主席伟大!中国大有希望……”后来他参加民政工作,又送儿子参军。

1946年春,洪庄一带约一二十名青少年前去滨南中学报考入学,投奔革命阵营。

经过几个月的宣传动员,1946年春节后,滨南中学招生开始,报名报考的约七八十人。经考试测验后即分为甲乙两班,蔺周坡老师教语文,陶传蔚教数学、李营老师教音乐,郇华民教政治时事。大班上课,班组讨论复习。住过郯城东南角一个地主家,地名白圩。

约月余,接行署指示:因局势有变,接信后即刻带领学生北移。郇华民当天即向师生动员。第二天,整队出发。关于带领学生转移这样的事情,在郇华民和许多教职工那里都不是问题,单自沭宿海抗日中学起,“敌动我动,敌不动我不动”,“敌来我走,保存实力”等口号就是郇华民的转移战略方针,辗转教学少说也有一百几十处。可是滨南一带的老百姓,长期受敌压迫,遇到变化,心理上承受不了。队伍临行时学生还有四五十人,随即有家长前来截留,晚上到机关宿营地,学生只有30多人,不满40。当时白涛主任前来探望,深为惋惜未能多带些学生回来。

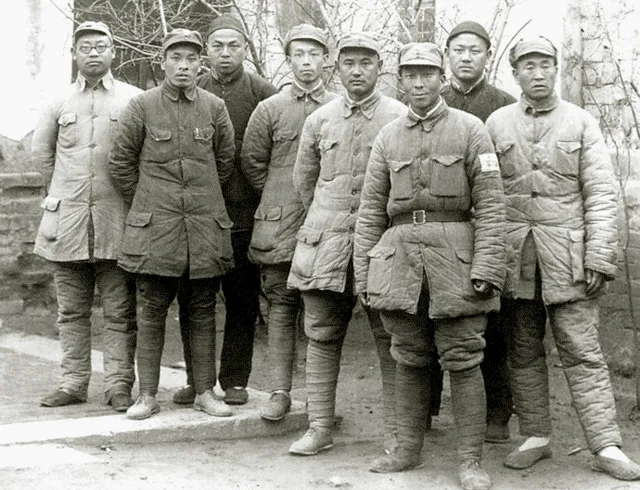

1946年3月刘白涛(后左3,时任滨海行署二专署专员)与战友们摄于滨海大店。后排左4为谷牧(时任滨海二地委书记兼军分区政委,1946年4月被任命为华东局秘书长)。

白涛主任第一句话说:“回来很好。”

第二句就问“带来多少学生?”

郇华民说30多人。

白涛主任又问:“其余呢?”

郇华民说“被家长扯回”。

白涛主任连声说:“可惜,可惜!”很是遗憾的模样。可见当时知识青年何其重要!这批学生学习很短时间就走上工作岗位,如徐州地区的杜中石等人就是。

滨南中学北移以后,活动地点多在沂河东南岸蛟龙湾村、朱范王家大院以及青口朱店子地区。也住过朱苍、湖子、十字路等地。不久,又到青口把李葵元招收的四五十名学生合并,共约百十人根据成绩高低分甲乙两班,以便教学。其中年龄大的学生学习状态好,有的农民学生起早睡晚,勤于学习,一时成为学校的学习标兵和榜样。

1946年,党和政府面临内战的严重威胁,带领人民群众,克服重重困难,努力恢复和发展经济,以改善人民生活,迎接国民党反动集团的挑战。学校师生除上课外,主要任务是宣传反内战,组织民兵站岗放哨,备战藏粮,埋设地雷,开展冬运。同学们经常参加地方群众工作,举办文娱活动,演出《宝山参军》《兄妹开荒》《光明与黑暗》《减租》等节目,也参加种菜、纺纱等生产活动,还到青口协助机关搞盐田,艰苦劳动。这时因工作需要,上级指示抽调20多人,组织一个宣传队,教师李营随学生离校。东海解放时郇华民曾组织学生成立宣传队到阿湖、牛山车站等地进行宣传活动。还曾接行署通知要学校组织支前工作队,准备打仗。郇华民就组织了一个支前工作队,训练了一段时间,未打仗,又返回学校。因形势变化,学校又往莒南日照地区活动。

学校组织机构也逐渐发展完善,张力任支书兼校长,郇华民任副校长主持学校日常工作,王展任教导主任,另有刘非和一个姓孙的教师做生活指导员,语文教师蔺周坡、数学教师陶传蔚,数地教师李涤之,音乐教师李金声,政治课仍由郇华民代教。学校还发展有十多个党员,教育教学工作逐步走向正规化。

1946年夏秋之交,东海地区各解放区的土地改革尚未全部结束,解放战争就全面爆发。国民党军队大举进攻并占领解放区,我方被迫转入敌后斗争。滨南中学被迫北迁,不久又在警卫班的保护下动迁至朱范村。

郇圩村的李胜凯曾给郇华民当过三年的警卫,滨南中学住朱范村时他住在王德胜家花园里,大房子给几十名学生们住,小房子郇华民住,李胜凯住小房子的外间。郇华民和李胜凯都身带短枪。白如冰(白涛)专员每隔三五天总会到学校里找郇华民谈工作,都是李胜凯负责保卫和服务工作。

当时大家吃的是穇子(一种野生草本植物的籽实)煎饼,按照规定,郇华民可以吃保健饭,那时的所谓保健饭只不过是粮食做成的饭罢了。常常的,郇华民会把保健饭让给生病的师生吃,没人生病,他也有意吃点穇子煎饼,省点好饭给炊事员或者李胜凯吃。

郇华民给学生上课,讲革命道理,常让李胜凯旁听。李胜凯没有文化,虽听不懂,但他能理解校长讲的是共产党为穷人打天下,保江山。特别关心加上严格要求,年轻的李胜凯对革命忠心耿耿,对郇华民也如敬重父母一样。

不久,学校从朱范村迁到马头镇。一个姓白的学生母亲死了,郇华民闻讯后,立刻找来那个学生,要他连夜回家奔丧。学生家住小白庄,在马头镇北12里,太阳已经落山,学生不敢走夜路。又伤心又着急,哭个不停。郇华民就让自己的警卫员李胜凯连夜护送他回家。李胜凯当时刚满20岁,回来的路上,夜深了,路又生,迷失了方向,不知怎么摸到坟头上跌倒了,又摔在死小孩儿身上,惊吓中更找不到路了。鸣枪求援,荒郊野外也没有人应。后来,他摸到一块大白菜地里;看菜园的人吓跑了,又带来人把李胜凯抓到乡政府,认为他是坏人。大家经过盘问,才知道他是滨南中学校长的警卫。

郇华民听说,赶紧派警卫排的人去把他带回来。第二天 ,郇华民当众表扬李胜凯不怕苦、不怕累、不怕鬼,让大家向李胜凯学习。在郇华民的培养下,李胜凯的思想、胆识与能力都得到很大提高,解放后任过村、乡、区领导,后从县工商局离休,安度晚年。

1946年7月,滨海区党委撤销,在滨南、滨中的莒县、莒南、日照、临沂、临沭、郯城、东海、竹庭8个县委和新海连办事处辖区范围,建立了滨海地委。直属华东局领导。滨海地委书记谷牧,副书记孙汉卿,委员有郑子久、谢辉、于化琪、张敬堂、白涛等,组织部长郑子久,宣传部长刘导生。

1947年春,滨南中学和滨中中学在日照地区合并,另行成立滨海中学。两校合并时,事务人员增加了张仁,吴心泉,教务人员有方老师等。接着滨海公学大部迁入日照县丁圩,将其4个中学班也并入新的滨海中学。

1947年春,按照东海地委的统一部署,日照县从反特入手进行了土改复查,“一手拿枪,一手分田”,地委决定组织一个土改宣传大队,到重点村镇演出大型歌剧《白毛女》,并到集市去,开展小型的曲艺和歌咏等活动。这个大队,以滨海公学的学生为主,配备一部分各县的青年文艺干部和外地的文艺工作者,共97人,郇华民、卢兼三都被抽调在宣传队中负责组织管理工作。队员们昼夜苦练,仅一个星期,大体准备就绪,就迅速投入实际工作。先在日照县的日照城、两城镇、石臼所、刘家楼、朱楼等城镇演出,收到良好的效果。其后,宣传大队辗转于日照、诸城、五莲、莒县等几个县,除了演剧,搞集市小型演唱外,还向群众宣传战争形势及敌人的动向,帮助群众进行备战。有时,还帮助军队运送辎重,协助群众干一些农活,深得群众的好评。每次演出,参加的群众都在万人以上,有时多达两万多人,演出过程中,群情激愤时,地方政府也会穿插“喊口号,讨血债”等活动,生动形象,现实感很强。在刘家楼演出时,台下的口号声此起彼落,大家高呼:“打倒恶霸地主!” “打倒狗腿子!”一个民兵按捺不住,“哗喇”一声,子弹上膛,瞄向台上演穆仁智的演员,幸亏被相邻的观众制止。从此,剧团在演出之前,不得不先向观众说明,这是演剧,剧中人都是演员,是自己的同志,以防意外事件的发生。群众的觉悟得到很大提高,有力地促进了土改运动的开展。

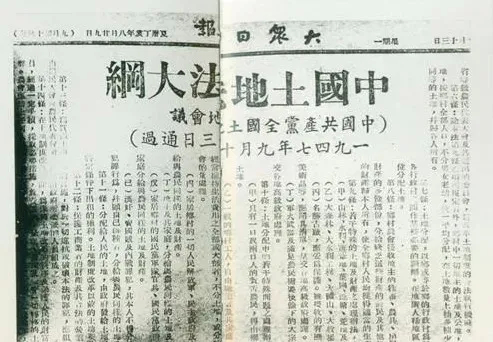

县政府工作人员 农民颁发土地证

中国土地法大纲

7月,郇华民调到行署教育处任中教科科长,从事教育行政工作。此时滨海中学的校长是吴一尘、副校长是张力,教师20多人,学生400多人。后敌人重点进攻我解放区,1948年1月因形势变化,滨海中学奉命解散。学生少数分配工作,大部分回乡;教师大部分集合北去受训,极少部分回乡。

1947年的滨海行署教育处,先是李向群任处长、马培卿任副处长,后有陈鉴波任处长,还有科长庄佰方、钱仲宜等。陈鉴波是郇华民早在1926年的东海书店就相识的进步书商,他从二十几岁的时候就蓄须,人称“陈大胡子”;钱仲宜曾于1938年跟随郇华民共同组建“云台大队”,旧时相识,殊途同归,自然是十分开心。在行署,这样的“旧相识”还有很多,大家肝胆相照、工作更加和谐愉快。

1947年底,根据中共中央指示,中共华东局做出从山东解放区抽调地方干部随军南下中原的部署。根据山东当时的情况,中共华东局决定,山东南下中原的干部主要从鲁中区、胶东区和滨海专区抽调,除此之外,中共华东局又从1947年夏北撤转移到渤海地区的鲁南区、鲁中区干部中抽调部分干部待命南下,还从中共华东局党校以及华东局直属各部门零星抽调部分干部集结到渤海准备南下。

1948年2月,在中共滨南工委书记刘白涛的带领下,由华东局山东分局组织文教大队北上往河南与山东边区学习。原滨海教职员与地方脱产的干部一样,集中转移到五莲县,打乱原来的系统编制,重新组织连、排、班的机构。马培卿、郇华民、李黎民、卢兼三等俱在其中。大家开始自运柴草,自磨自食,每人每日13两原粮,以班为单位,安排生活,整顿思想,准备转移。到哪里去,领导尚未传达,谁也不知道。这时,对还有大家庭观念的地方干部是一次严峻的考验,不准请假向亲人辞行,这一点成了继续革命与掉队的分水岭。大家整装北上,过诸城至高密,走胶县(今山东省胶州市)穿越胶济路,从胶东转向西北,行军路上宣传鼓动的粉笔标语在路的两边时常出现,“好男儿志在四方”、“四海为家”等,这些标语坚定了一部分家庭观念较强的同志为革命走遍天涯的雄心壮志。大家每逢休息就想法轻装,把书籍材料的白边也都剪裁了去。

有一天中午休息喝水,苦咸得很,大家说,是海水,可能靠近渤海的原因。渡过黄河,连队多,渡船少,人挤马跃,拥挤得很。但是人们一切行动听指挥,秩序井然,如行平地。

来到渤海区,在乐陵(今山东省乐陵市)等县驻下,这里是黄河冲积的平原,春季风尘弥漫,行路不能张目。居民都是住在平顶的房屋内,窗子冬夏封得严严的。桑树园很多,但不养蚕,专门收果。桑树遍地皆是,与庄稼合栽。不见石头,有的居民不知山是什么样子,汲水井岸只得用木板框着。他们就在这里学习,学习的文件主要是《目前形势和我们的任务》以及其他领导同志的文章等,座谈讨论的比较细,每个人还做了一个详细的总结,全组同志签名,组织盖章。看到印章,大家才明白这次干部学习的规模与高度——“华东建设大学”,校长是中共渤海区委副书记彭康,孙陶林、张敬焘任副校长。

白涛带领的山东滨海文教大队在华东建设大学专门成立了一个“滨海班”,在那里学习有四五个月时间。他们一边开展“三查三整”(查阶级、查立场、查斗志;整组织、整工作、整作风),提高思想觉悟,一边学习城市管理及工商业政策,为解放城市做好接管工作做准备。郇华民在这段时间还参加了中学新教材的编写工作,负责自然课本的编写。

在郇华民口述资料中,这一阶段孩子们的情况,他有简短的叙述:

1947年敌人重点进攻时,我大侄女郇钧随东海县妇救会活动,二侄女郇晓峰随文教大队北撤,外甥女刘菊生随其叔父刘凤锦到部队参军,长子郇耀中随东海县委活动,他们都已是共产党员。次子郇荣,小女郇锦随母嫂在鲁南一带流浪,我随文教大队北撤,山东一部分教干由白涛负责过黄河经河北省境内乐陵县到惠民地区邑都,名为华东文教大队。我们集中学习为解放城市做准备工作,学习期间潍坊解放了,教育厅抽一部分人为接收学校作准备编写教材,我负责编自然科学。

连云港市广播电视台FM90.2广播

每天15:30~16:00,20:00~20:30

《悦读阅美》栏目中将播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:李小鹃

美 编:王 哲

扫二维码查看光明日报报道版面

最新评论