悦读阅美 |㉞《追光者——郇华民与十所学校》第八章 战时游击学校——滨海中学(第三篇)

2021-05-25 15:45:00

点击收听

《追光者——郇华民与十所学校》

简 介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第八章 战时游击学校——滨海中学 第三篇

这时天刚刚放亮,从远处村落传来鸡鸣狗叫和驴子的叫声,叔叔和老师们站在一边,炊事班同志们抬的锅、炊具等放在一边,人坐在地上……大家仔细一看,又回到原来地方了。怎么回事呢?靳耀南主任这时才宣布这是一次军事演习,大家紧张的心情也放了下来。互相一看,不觉又笑了起来,原来这一夜行军两鬓都染上了霜花,好像一下子老了许多。这时候,叔父让同学们检查各自的行装,于是问题暴露出来了:紧急集合,由于心情过于紧张,有的背包没打好,背在身上就跑,活像丢盔弃甲的败兵;有的穿错了衣服,纽扣扣得衣襟都不一样长了;有的穿错了鞋,两只脚上不是一双……真是狼狈不堪。靳主任说:“大家清点一下自己的东西,丢了没有?”于是一片惊呼:“我的鞋少了一只。”“我的裤子丢了。”“哎呀我的牙刷茶缸丢了!”还有的说“我的讲义夹子忘拿了……”这时候,叔叔说话了:“好了,不要议论了,吸取教训吧。这要是真的敌人来了,就会沿着路一直找到我们,因为路上都是我们的东西。大家以后提高警惕,下不为例!”

后来,学校就流行一段歌词:“有个王同志,夜间紧急集合,他把裤子当了褂,笑坏了同志急死了他……”几经锻炼,大家终于克服了种种毛病,只要一声令下,马上就能整齐地行动。学生的纪律性、准确性都有很大的加强与提高。夜行军紧急集合、军事演习时,叔父都是率先走在前面,领着学生奋勇前进。

1942年夏季,有一天听说有一位省参议会的驻会议员到校作报告。当天下午,全体师生集合在村外的树林里,树林接着河滩,河滩上布满磨去棱角的大小石子,河的中间还有一股清澈的细流。在这里听报告,凉爽宜人。这天天气晴和,师生集合好以后,校长就陪着报告人一同来了,只见来人五短身材,有些微胖的圆脸,戴着一副黑边眼镜,留着一抹大背头,斯文而有气势,经过我们热烈欢迎后,他开始讲话,声音不大,先自我介绍:“我叫姚尔觉,兄弟是老国民党员,主张国共合作,团结抗日。”接着就讲下去,他讲的通俗易懂,也很有风趣。不知不觉天慢慢阴上来,下起稀疏的雨点。起初,大家还想坚持到底,认为过路云下不大。不料不久便上来一块乌云,突然一道闪电,雷声轰鸣,风雨交加,霎时间山水漫上膝盖,同学们手拉手趟着要上涨的山水,跑回庄里去了。但是一部分女同学与小同学刚跑到河边,山水已经一拥而下,水中的石块翻滚,浊流奔腾,过河已经不可能了。当时我与一位女同学躲在路旁的一堵小墙边,不多时,河水横溢,路上也是浊浪滚滚。为了安全,我们又翻过矮墙,山水从墙外淌过,在里边那也是暂且栖身。等雨过水消,天色已黑,叔叔见有的学生还没有返回,一时又传说某某某被水冲走了,叔父连晚饭也没有顾上吃,同靳主任一起手提马灯,举着火把,找遍了附近的山坡沟底树林,一直到深夜,学生才陆续返回,没有出什么事故,叔父呢?瘦瘦的脸上才露出笑容。

郇晓峰所说的姚尔觉也是个奇人,他字潜修,江苏省睢宁县姚圩村人,1902年生人,早年在南京省立农校上学期间,受进步思想影响,参加全国学联领导工作,是国民党左派,结识了廖仲恺、何香凝、柳亚子等爱国人士,并在一起共过事。1927年作为国民党左派,担任睢宁县长。采取许多诸如“剪小辫子、放大脚”等铲除封建陈规陋习措施,当时睢宁流行一首歌谣:“睢宁县长姚尔觉,剪小辫,放大脚,毁神庙,建学校”。1928年受睢宁封建反动势力排挤离开睢宁。抗战时期,常以“非非”笔名在上海报刊发表文章,抨击日寇侵略行径,唤起民众抗日。

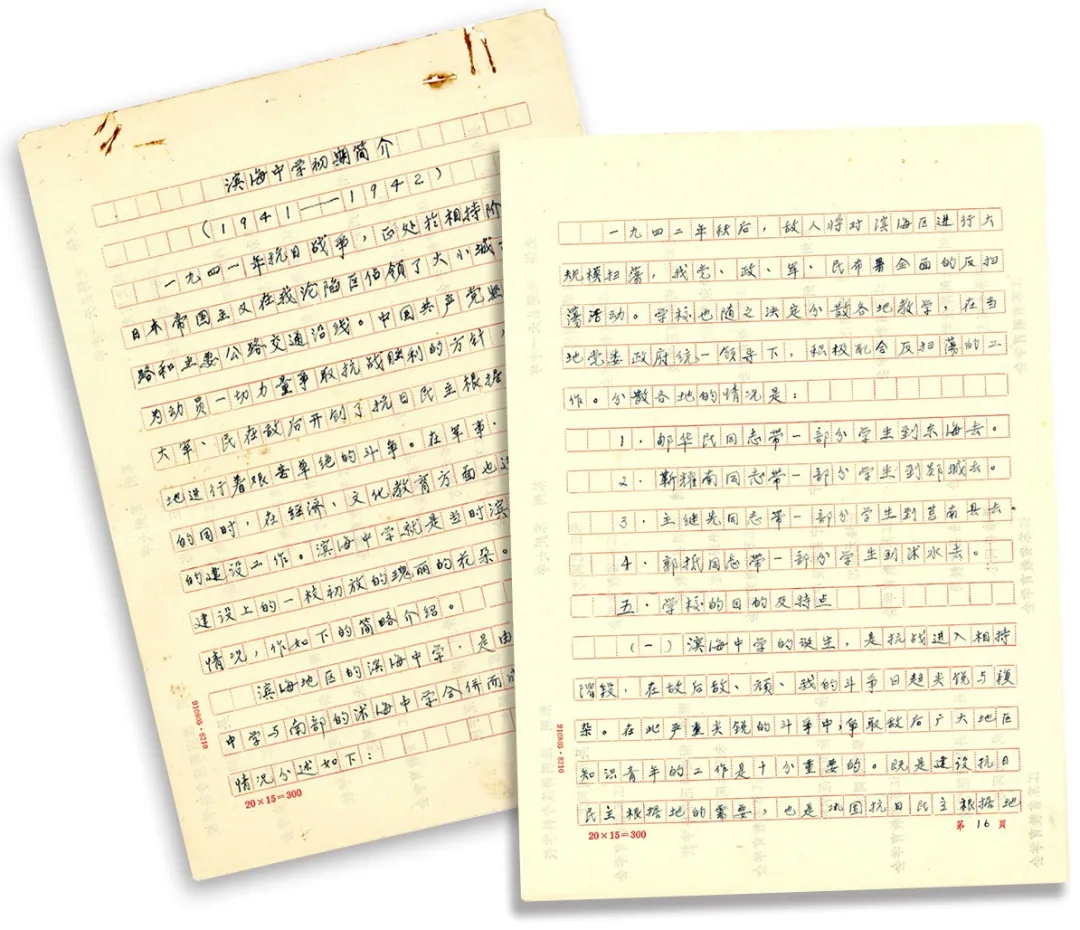

回忆滨海中学成立初期手稿

在一份郇华民、靳耀南、李黎民共同署名的回忆资料里,他们如此定位滨海中学:

滨海中学的诞生,是抗战进入相持阶段,在敌后,敌、顽、我的斗争日趋尖锐与复杂的斗争中,争取敌后广大地区知识青年的十分重要的工作。既是建设抗日民主根据地的需要,也是巩固抗日民主根据地的重要工作。我们当时所在滨海地区南北两部开办中学,争取了一批知识分子,从事根据地的教育事业,也为根据地建设培养了一大批人才,同时也有力地推进了抗日民族统一战线工作的开展。扩大了我党我军的政治影响,加强了根据地的巩固与发展。

滨海中学的办学目的,是为抗日民族解放事业培养一批青年干部,以抗日民主作为施教的方针,对学生主要进行抗日爱国的教育,又对学生进行民主、反对封建主义的教育,配合当时对敌斗争的一些形式教育。在教育中既注意了基础文化的培养,也对学生进行实际的抗日民主的教育。因此课程中文化课与政治课是并重的,要求培养的学生既是一个历史唯物主义者,又是一个从事根据地建设事业的工作干部。在这方面完全摒弃了封建主义与资本主义的教育,是新型的无产阶级的马列主义教育。

1942年10月,日寇对鲁南抗日根据地开始发动新的、更疯狂的大“扫荡”, 实施“杀光、烧光、抢光”的三光政策。学校不得不化整为零、分散教学。靳耀南主任带一部分学生去郯城县,师范部主任主纪先带一部分学生去莒南县,师范部训育主任郭抵带一部分学生去沂水县,副校长郇华民带一部分学生回海陵县。学校原建制不变,分散到各地以后成立分校,创造一切条件坚持学习,还积极配合当地党委、政府参加反扫荡工作。

郇华民分到的学生大部分是东海、海陵籍,教师有杨竹铭等,回来后建立滨海中学海陵分校,又从郇圩动员章灿等学生来分校学习,活动在双店与温泉之间的张昌、杨昌一带。

分校完全处在敌后战争环境中,没有固定教室和宿舍,与当地政府群众密切团结。除了加强学习,分校还经常参加当地一些社会性工作,如开办识字班、办冬学宣传抗日,参加征粮队备战藏粮,日常组织民兵巡逻站岗、埋设地雷等工作,设定出入口令。每到一村,郇华民还带着学生在墙上刷写“抗日高于一切”、“八路军和老百姓是一家人”等鼓舞人心的口号。当时师生的生活更加困难,有时候自己做饭,有时候只能吃派饭:每两名学生分到一户吃饭。当地群众生活艰苦,吃的是瓜叶拌瓜干,瓜叶多,瓜干少,少油无盐,难以下咽。

越是艰难,越是要更加谨慎刻苦地工作,稳住学校的局面。郇华民虽然刚刚35岁,由于常年操劳,饮食又差,他的双腿经常饿得肿胀着。但是“为有牺牲多壮志”,郇华民一声不吭,他常常悄悄用裹腿将自己的双腿扎紧,背着自己用的东西及教学用书,和同学们一起急行军。遇到敌情,有时在夜间、雨雪天行路。夏天每人有斗笠、雨布,冬天有蓑衣,这些东西,路上当雨具,住下来当席子铺。每到一处,郇华民跑进跑出总要把师生全都安排妥当才休息。第二天,第一个起床的又是他……有一次吃饭,郇华民把瓜叶里星星点点的地瓜干歪着勺子盛给学生,杨竹铭老师心疼地说:“郇校长啊,人说好的将军都是爱兵如子,我看你这校长是爱生如子!”郇华民一边往自己碗里装瓜叶,一边动情地说:“我愿意为这样一大群懂事的、上进的青年服务,愿意陪着他们长大,然后陪他们一起去革命、去打鬼子!”他常在政治课的末尾感慨说:“惜乎一介书生,不能浴血报国!”

不久,滨海中学海陵分校的师生迎来了浴血报国的机会。

1942年12月,教导2旅在临沭击毙日军221联队长小林大佐,粉碎了他们的“蚕食”以后,驻扎在兖州的日军旅团长石田仍不死心,又在枣庄策划对八路军滨海地区再次进行“治安强化运动”,妄图打通临沂经郯城至陇海路新安镇、临沂至青口两条公路,以切断八路军滨海与鲁南和华中的联系,“蚕食”沭河以西地区,扩大临、郯公路两侧的日伪据点,进一步与沙河、新浦的日伪军相配合,夹击滨海根据地南部的八路军,逐步把共产党武装挤出滨海地区。敌旅团长石田组织大“扫荡”,修通临(沂)新(安镇)公路,沿线遍筑据点,并着手修建临沂到青口的公路,实行“堡垒封锁”。郯城正当此“封锁链”中心,有宽9米的城垣和深7米、宽6米的外壕,壕周边筑有38处明碉暗堡,壕垒交错,城高难攀,易守难攻。日军在郯城从军事、政治到经济均苦心经营,把郯城建成兵站基地和屯集枪弹、粮食的重镇之后,开始了疯狂的对外扩张。1943年1月10日,首先侵占了沭河西岸的醋大庄并安了据点,随后又攻占了禹屋村、重坊、马头等地,构筑碉堡,抢运军用物资,对八路军抗日根据地开始了新的“蚕食”。

八路军115师师长陈光与教导2旅政委符竹庭等决定率教导2旅一边用民兵缠住外出“蚕食”的敌军,一边使用“翻边战术”—— 敌人从哪里打过来,我们就打到哪里去——直捣敌人的老窝郯城县城,叫鬼子首尾难顾,狠狠地打击他们的嚣张气焰。

符竹庭

此时,海陵县长钱霖已经外调学习,县委书记是段林,蔡放任县长。都是老战友碰头工作,郇华民的许多消息都能及时获得。时局动荡,为保护学生,学校靠着政府或者军队走,这已经是郇华民多年的办学模式。战前,部队还在往郯城集结的路上,海陵县政府就开始组织支前工作,郇华民听说了这个消息,非常激动,他主动请缨,组织学校的男教师和120多名大龄男生,参加了支前工作。

1月16日傍晚,郇华民得到支前的任务后,立即宣布学校将组织拉练,不放寒假,并派警卫班班长郇陆龙带几位当地的学生串联其他学校学生。部队战前夜间行军,支前队伍的任务各不相同,郇华民所带的学生队是给攻打郯城的部队运送弹药、给养并负责给军队提供饮用水。

1月17日下午,符竹庭和曾国华率领教导2旅4、6两个团及一些地方武装部队,像猛虎下山,以迅雷不及掩耳之势,直扑郯城。6团战士从驻地赣榆县欢墩埠附近小土山出发。郇华民带着师生们推着装满粮食的小推车、赶着装满弹药的牛车、驴车,紧随部队之后。郇华民的队伍都是年轻人,行动够快。但从郇华民到每一位师生,大家都很激动,虽然天寒风凉,冷气呛人,身上冒汗,可是脚底板的力量好像用不完。几年来,学校跟鬼子捉迷藏,那是为了保护有生力量;今天,大家跟着部队前进,那是要给鬼子一点颜色瞧瞧!性质不一样,心里痛快啊!

为了吸引敌人注意力,沭河沿岸几千民兵配合少数主力部队,对醋大庄展开了夜以继日的围攻,把“蚕食”的敌人紧紧地缠在那里。行军到夜里,大家望着西北方的火光,听着时密时疏的枪声,心里不由得振奋。队伍在乡间小路上前进得有条不紊,除了前面偶尔往后传一句“小心下坡”或者别的内容,大家都不说话。18日拂晓前赶到了离郯城8里的龙门,那里是沭河西南渡口。

老六团攻克郯城城墙

沭河河宽400米,好在冬季是枯水期,河流窄处不足百米,大部分河面结了厚厚的冰,但激流处冰面很薄,撑不住人马辎重,而水深至肚脐。一月正是最冷的时候,河滩空旷,夜风如刀,人身上汉湿的棉衣变得冰凉,可是谁有功夫顾及那些呢?此处沭河东岸是一片一里多路的沙滩,通往渡口只有一条窄窄的小土路,有的人不小心把车推到沙里去了,郇华民赶紧喊停两辆车,腾出人来把沙滩里的小推车拉到小路上,一面传话后面要走一条线。前面传来消息,河中大部分河面已结了厚厚的冰,人走能过,水流湍急的地方,部队正在趟水过河。怎么办?粮食紧着要吃,就算湿了,运输重一点,不碍大事,弹药是必须保证不着水的。几个学生正嘀咕着说找船,一名警卫赶了过来,直接找郇华民:“首长关照:水上只有一条船,部队不用,留给你们!过了河就是敌占区,天亮前就地找老乡隐蔽,天黑后跟上。”

连云港市广播电视台FM90.2广播

每天15:30~16:00,20:00~20:30

《悦读阅美》栏目中将播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:

刘梦苏

扫二维码查看光明日报报道版面

最新评论