悦读阅美 |㉝《追光者——郇华民与十所学校》第八章 战时游击学校——滨海中学(第二篇)

点击收听

《追光者——郇华民与十所学校》

简 介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第八章 战时游击学校——滨海中学 第二篇

关于郇华民的高风亮节,同事靳耀南后来如是说:

华民同志全心全意为着工作,从不计较个人的名誉与地位。在沭中时,他将校长让给当时赣榆县县长朱明远,他说这样可以更好地扩大学校的影响;在合并后的滨中他主动提出请原滨中校长、省抗敌协会宣传部长高燮辰先生担任校长,他说这是为了团结党外民主人士。他虽是副校长,但对全校的工作从不推脱。他很尊重高校长的意见,时时注意团结教职员工,一心一意为教育事业而呕心沥血。

1941年5月4日,两校师生在西朱范村西约五公里处的临沭县蛟龙湾村举行联欢晚会。此后两校负责人又在段家山子召集校务会议,再次具体研究了两校合并问题。

5月7日,沭海中学与滨海中学在山东省莒南县湖子村合并,校名沿用“滨海中学”,原沭海中学为第一部,滨海中学为第二部。原滨海中学校长高燮辰任校长,郇华民任副校长,靳耀南任学校总支书记兼一部教导主任,俞松岩任副主任,主纪先任总务处长、二部主任,郭抵任二部训育主任,蒋杞任总支委员兼政治课教员……当时全校学生突破300人,教职员工40余人,两校合并不久,即分为中学部和师范部,中学部住湖子村,师范部住玉山村。师范部主任主纪先,党支部书记兼政治指导员郭抵,女生指导员赵均,教师有庄佐宸、卢兼三、孙俊生、李德贤、杨竹铭等,总务处长邱炳。

开设的课程仍然是文化、政治、军事三方面功课并重,废除了一些当时无条件开设或不必要开设的课程, 增加了有利于宣传我党路线、方针、政策和提高学生思想觉悟的内容。当时开设的文化课程有:国文、算术、物理、化学、地理、历史、体育、艺术。开设的政治课有:政治理论、形势教育、社会发展史、近百年革命史等。随着抗日战争形势的变化,在不同阶段,课程设置亦有变更。因为抗日战争处于艰苦的相持阶段,这时学校仅设几门基本课程,其中政治理论与时事形势占有较大比重。

这一阶段,郇华民结合抗日、生产实际,还对课程内容进行了一系列改革。在教学方法上,是尽量体现理论与实践的结合,力求实事求是。比如政治课,由单纯的几大门理论课,结合毛主席和党中央的新著作和新文件、《新华日报》《大众日报》有关重要言论、甚至鲁迅先生等左翼作家的力作,都拿到课堂上来讲授。这样,学员们的政治洞察力有了明显的提高。在思想政治教育中,为开展整风运动,专门开设了“整风”这门政治课。学校采取灵活多样的形式搞好学生的思想政治工作,努力培养优良的校风,把学校办成了朝气蓬勃、团结战斗的坚强集体。在理科教学中,郇华民要求既要加强基础知识教育,也要注意结合生产实际。数学老师要把农村生产劳动中的科学记工算账方法也教授给学员,让学员在社会实践活动中再把这些方法教给记工员。物理课要经常联系一些日常生活中的现象来讲述基础知识,如就农村中常用的独轮车构造,来说明轴承、杠杆、重心、斜面等包含的科学原理,用水盆反光讲什么叫光的折射。自然课要讲述一年有哪些节气,各个节气的气候特点、什么季节种什么庄稼最适宜,还要讲什么是日蚀、月蚀……

学校编制与军事编制相结合是抗大的形式,滨海中学也采取了这种形式。既按当时一般学校建制,设立董事会、校长,下设教导主任、总务主任。并分设教学班,又编为大队、中队和班、组。每中队(教学班)40人左右,设队长和指导员各1人,另专设女生指导员1人。校部既是教学行政领导机关,又是战斗指挥机关。为加强学校的警戒力和战斗力,地专领导分配给学校40余支步枪,这种体制适应了抗战期间的复杂局势。一切教学计划都是在战争环境中实施的,教师既能教书,又能打仗,学生既是学员,又是战士,师生们只能在战争相对缓和的时机,依靠群众的帮助,争取相对安定的环境,抓紧完成教学任务。

学生正在上军事课

新的学期、新的面貌,一切都热气腾腾,生机勃勃。这是滨海中学大发展的时期。作为一所游击学校,学校没有固定校址。学校无教室、桌凳和教科书,一般在露天集中上课,分散自习、讨论。教师凭记忆传授知识,学生则以双膝为桌,以背包、石块为凳,耳听手记。在战争环境中,学校拥有的少数枪支除用于警戒外,没有多少战斗力。因此,随着敌情的不断变化,学校得经常转移,有时十几天一转移,有时一天两天一转移,最频繁的时候,一天两次转移。为了鼓舞同学们团结向上、艰苦奋斗的精神,学校集体谱写了《滨中颂》作为代校歌。每天行军途中、开饭之前、上课之后,总是歌声嘹亮。同学们情绪高涨,很快把三天两挪的艰苦看成了对意志的磨炼。有一次吃饭的时候,一个男生说:“‘安得广厦千万间,大庇天下寒士俱欢颜’,我想告诉杜甫,天当被、地当床,妥当!”“哈哈哈!”蹲着的、站着的师生们,捧着饭碗都笑了。“他要是在我们的队伍里,他就不会那么愁苦了!是不是啊郇校长?”李德贤老师接了话茬。郇华民点点头,他目光温和、信赖地看着每一个人:“革命的理想要实现,脚踏实地是根本。”

此时正好青纱帐起,敌人龟缩在据点里,不敢出来骚扰,学习环境相对安定。郇华民与师生们商议,要抓住学习的“黄金季节”,早晨和傍晚,就选择宽敞的农家场园、河滩或崖坡草地上课,光线好,也不热;白天,就选沙明水净,树木葱茏的河滩或者树林上课。无论在哪里,找一棵大树,挂上一扇农家黑门板,就讲起课来。同学们围坐在地上,随树影转移,微风徐来,神清气爽,个个聚精会神。课上得安心,师生们常常逾时不辍,索性把一大节课连续讲下来。休息时,大家濯足情流,恣情歌咏,别有一番乐趣。一些基础文化课,都紧密联系当前的斗争形势和任务来进行。如讲地理课时,师生们绘制了一张巨幅的《中国人民革命战争形势略图》,在一些大型会议和群众集会场所进行张贴,收到了很好的效果,同学们更增强了参加革命的信念。历史教师为了激发大家的爱国热情和对日本帝国主义的仇恨,自己编写了《太平天国农民战争史》和《近百年史》的讲义等。语文课,则选读毛主席著作和当时中央颁发的重要文件。这个时期的学习进度最快,完成了全年教学计划的大部分。

依靠群众办学依然是郇华民的办学宗旨之一。学校每转移到一个新地点,各队、各单位,就根据指定的地点,一般每一家或两三家住一个最小建制单位一班或组,这样便于开展活动。学校生活在群众中,师生一到住所,首先向房东进行慰问,然后向老百姓借铺草,打地铺安排住宿。黎明早起,替房东扫院子,担水,取柴;农忙时则先帮助农户干一定的农活后再组织场院等空地上课。在学校转移之前,各班组都向房东交点清楚所借用的物品,损坏的进行赔偿,里里外外,扫除一新,为房东担下用水,然后向房东告别。每到春耕、夏收、秋收秋种等农业大忙季节,学校都主动和驻地附近的村干联系好,有组织地帮助群众干活,首先是帮助烈、军、工属和无劳力户,再帮助贫雇农和中农干。在干活中,师生们严格遵守群众纪律,学校自己向田间送水送饭,从不叨扰群众。

因此,师生跟群众的关系亲密无间,如同家人,即使一些保守思想较严重的老中农,也受到教育主动帮助学校。有一次,学校住进一个二百多户的大村子,正值农忙,需要帮助群众干活,但缺乏工具。该村有一户老中农,家里农具很多,就是不肯向外借。学校了解这一情况后,便派一个班去帮他干活,在家里替他打水、扫地、照看小孩、烧火,到场上,帮他扬场、垛垛、堆糠,把扬净的粮食给他往家扛。那个老农感动地说:“同志们快歇会儿,喝点水,你们真好,干活利落。我没有别的,就有点家具,您需用什么,尽管来拿。”

学校坚持教育与生产劳动相结合的方针,师生每到一地除了要帮助群众进行季节性的生产劳动,密切群众关系,加深劳动人民感情,还要帮助地方开办参学识字班以及征粮,参加地方拥军拥属文娱活动等工作。在敌人扫荡时,在当地党委统一领导下,加入反扫荡斗争,教师学生办冬学,女教师女学生办识字班。

军事课是战时学校的又一特点,学校更加强调要加强实践锻炼。学生入学后首先要接受军政训练,为培养学生的机动性、灵活性、组织纪律性,学校坚决做到生活集体化、军事化、战斗化。班级既是一个队,班级内的学习小组就是一个班,设有班长、队长,夜间巡逻放哨,出入有口令。一些文体活动都是按队班来组织进行的,学习空隙,一片歌声。学校时常实行军事演习和夜行军,至于边行军边学习,以树林、四野为课堂,在寒冬破冰洗刷,夏夜露天宿营,都是平常事。但因鼓舞人心的政治课,师生的革命热情高涨,人人为革命而学,情绪乐观,饭前饭后,歌声嘹亮,一派生动活泼的景象,真是“箪食瓢饮无所苦,引吭高歌寄雄心”。

由于鬼子扫荡频繁,滨海中学的师生转移形成了多种形式。有时候敌人还远,时间从容,大家就集体转移;有时候时间紧迫,集体转移目标太大,就以小组为单位,向四面跳圈突围或择地隐蔽。师生分散了,各自努力甩掉尾巴。有的隐蔽到农户家里,充当家庭成员;有的在逃跑的路上受到当地进步农民的及时掩护;有的甚至由农民带着四处奔逃直到安全了,去给农民做些农活后,平安回到学校;运气好的,遇到民兵,干脆与师生们一起转移,护送他们安全……群众基础的重要性在无数次转移中体现出来了,在一次次化险为夷后,同学们更懂得了什么叫“与老百姓是鱼水深情”。

抓住机会延请部队领导给同学们上课或演讲,开拓学生的视野,激励学生们参军参干的热情,这一点,近似于现在的“职业教育”。郇华民在办学过程中,一直善于运用这一教育之道。当年滨海中学教员卢兼三1983年于曲阜师范回忆道:

滨中是拥有十支队的一个营建制的干部学校,代号为“伦敦”。时八路军115师正在驻防练兵,滨中有幸会见了师政治部主任肖华将军。当时正樱花盛开,肖将军借樱花为题,向全体师生作了“青年比春花”的演说鼓励我们,还说:“樱花是日本国花,当它花开花落时我们就战争胜利,天地一新,全国欣欣向荣,团结战斗。像你们两校的合并一样,也像这花园一样万紫千红,无限风光,已在望中!”全校师生一时情绪激昂,得到很大的勉励,当时景象至今记忆犹新。特别像是原老革命家给滨中合并后作的政治报告,联系到目前现实,滨中校友满天下,在文武许多岗位上大多数已是两鬓斑白的领导干部,几乎全部是骨干人员。我们已知的许多校友坚苦朴素、坚强苦干,仍保持着滨海学校的革命精神,努力积极工作着。抚今追昔,这种传统使我们在滨中工作学习过的同志不禁产生对革命教育的自豪和无限信心。

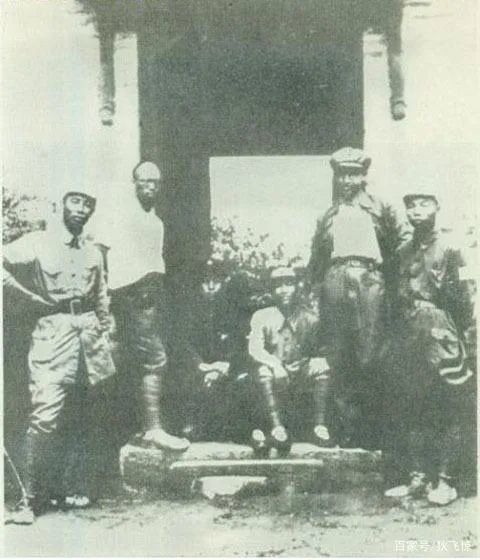

1941年,肖华(右1)、朱瑞(右2)、李子芳(右3)、陈士榘(左1)、罗荣桓(左2)在山东根据地

八路军115师

关于那段时光里的生活,郇晓峰回忆道:

1942年秋冬之际,阴云密布,寒风刺骨,夜已很深,大约十点钟,同学们早已睡在草铺上进入梦乡,突然有人喊:“起来,起来!敌人快进村了!快集合!”大家听到这紧急情况,也顾不上冷不冷,匆忙摸黑穿上衣服就打行李背包——在这种紧急情况下,是不准点灯的——在慌乱中整理好,一个跟着一个跑到集合地点,见到叔父(郇华民)和靳耀南主任严肃地站在那里,简单地说了几句,一声令下,出发!我们就出庄,向一个山坡奔去。一路尽是崎岖小路,杂草丛生,还有流水山沟,高一脚,低一脚,步步都是乱石子。偶尔有人被东西绊倒,跌了一跤,旁边人赶快将他扶起,又一声不吭地向前走。过了河,爬了山,前面不时传来口信“叫跟上,快点!”一个一个往下传。就这样,觉着走了很久,人人累得气喘吁吁,忽然前面传来口令:“原地休息,老师叫各班清查人数。”于是悄悄的,查人数,大家都不敢大声说话。

连云港市广播电视台FM90.2广播

每天15:30~16:00,20:00~20:30

《悦读阅美》栏目中将播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:

刘梦苏

扫二维码查看光明日报报道版面

最新评论