悦读阅美 |㊳《追光者——郇华民与十所学校》第九章 沂蒙怀抱里的滨南中学(第三篇)

点击收听

《追光者——郇华民与十所学校》

简 介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第九章 沂蒙怀抱里的滨南中学 第三篇

1947年春,国民党重点进攻山东解放区,大军北撤,东海县干部家属随村干、民兵及军烈属在国民党军队的追赶和飞机“掩护”下转移北山里。大家在临沭、莒南、日照、赣榆、东海等县颠沛流离,住过临沭的黄泥沟、蛟龙湾,莒县的范洼村,赣榆的李家河、柘汪、阚岭等村庄。有时候,刚从一个村子迁走,转悠两天又回来了,全看敌情。转移的时间不分昼夜,遇上阴雨天也得行动。家属队大多数的妇女都是小脚,黑夜或者雨天步行,特别遭罪。住不安全,总要迁移。吃更困难,临走时钱妙贞拉出一牛车粮食,和转移的群众一路上吃了。1948年初回东海县后住羽山西北大泉子埠河南村,钱妙贞把那最后一辆牛车和一头牛也拉出来卖掉买粮,分给转移在外的干群家属、民兵们渡难关。家属队也分了一份给郇家,可是钱妙贞没要,“给那些最苦难的人家吧!”自己全家却吃早无晚,过着挖野菜、吃槐树花和榆树叶度日的艰苦生活。

在滨海专署时,听说母嫂“北撤”,郇华民曾请假到赣榆县吴山区阚岭村探亲,母亲钱妙贞与大嫂张尚莲、二嫂刘秀莲带着郇锦、郇林龙、郇长安与家属队一起流浪,十分艰苦。特殊时期,亲人相见,只是互报平安,并不能帮上什么。

1948年8月12日,中共中原局、中原军区在宝丰县周营村召开欢迎南下干部大会,8月16日开始,邓子恢在魔家营村做了报告。理论联系实际,他讲了发动群众、党在农村中的任务等。强调南下干部到达各地区后,要建立政权,发展地方武装,清匪反霸,巩固政权,征收粮草。干部们的培训学习也结束了,大家摩拳擦掌迅速南移,滂沱大雨,道路泥泞,但没有几天就到青州了——不像去的时候,从五莲县到渤海地区走走停停用了一个多月的时间。

来到青州,已是1948年9月了。重新整编,胜利消息不断传来,国际上欧洲九国共产党开除南斯拉夫的文章,就是在这时传来的,解放济南的消息就在旦夕,有的人说远远听到炮声了。

南方群众欢迎南下干部

第一批南下的干部出发了,头一步到大别山地区。郇华民他们是第二批,枕戈待命。很快,上级传达未走的干部,其中文教系统、公安系统一律留下来,回原地工作。

原滨中专署文教科长马培卿仍任原职,首先找到郇华民和卢兼三研究如何恢复滨海中学,同时传达任命郇华民为书记兼校长,卢兼三任副校长,辛华三任教务长,李黎民任总务,以及其他人士的组织调配等问题,做了一些大体的计划。另有徐杰、余世汉多人回滨海区。重建工作千头百绪,郇华民马上就安排李黎民与卢兼三离开青州先行到滨海区选定校址。

李黎民与卢兼三根据郇华民在青州研究的意见向有关领导汇报,领导指定校址在莒南县。至于放在哪个地方,要校方到各处选择,提供意见,再进一步商定。

莒南县政府设在十字路镇,此地东通日照,西到临沂,南到赣榆,北至莒县,距这四个县的县城都是110里,东南都是丘陵地带,西北两面却是肥沃的平原。十字路成了山区与平原的货物集散地,交通方便。但抗日时期区以上的政府机关,团体部队都没有住在十字路的,因为它易攻难守,不便于游击战,唯独集市贸易基本上正常。

校址放在平原还是山区?文化发达的地方还是落后的地方?设在交通方便的大道上还是迂回曲折的山庄?也还要考虑到群众的负担与其他部门的配合、布局等。而卢兼三、李黎民代表校方的具体要求是:一,群众能提供一片房屋,容纳教职员工和学生居住;二、有比较大的房子做课堂;三、有至少能支开三口锅灶的灶房,并附有一定的场地开饭;四,水源充足良好,住地比较集中,以便管理。选择了好几个地方,最后确定设在大坊前村。

大坊前村在十字路通往日照城的大道上,十字路往东十余里有一个陡岭叫大庾崖,再往东是一大段南北方向的丘陵地,俗称九岭,那里确实是“九岭十八坡,两山夹道河”,劳动人民在这些险道上推车运输,受尽了艰难困苦。过了九岭,再走十余里就是大坊前村了。

大坊前村是山区较大的庄子,群众条件较好,去日照、赣榆较近,与东海,临沂联系也方便,一切条件都基本具备。滨海行署教育处处长刘震还专门到大坊前村考察了一趟,认为既符合和平建设,也能适应战争来临。

最合适的是大坊前有一处空闲的房舍,以前是57军驻地,甲子山战斗后空闲了。他们就去借住了。郇华民也随后赶到,开始全面部署学校的创建工作。9月底10月初,配备了一部分后勤人员,教师、学生也来了一些,于是编制成小组进行学习。这样,人数天天扩大变化,边开学边集中,逐步编成教学班,各科教学逐渐完善。

关于当时的招生情况,卢兼三曾回忆说:

又访查到一少部分以前学校寄存的和土改时间分到的学校用具,分头进行调集,也有学生带来不很适用的用具,学校基本安定下来。但根据各地招生报告,有两种情况:一、老区因山东局面的大开展,各工作部门争先派员到各地发动人员受训练,已连初小程度的都收集尽净了。二、各解放区还有些高小程度的,但都怕当八路怕国民党再回来,都不敢露面。我就去莒南一趟,没招到学生,只发动了几个工作人员来。招生虽成难题,但久有声望的滨海中学名字已经传开……招生人员反映,土改后有许多翻身农民的子女自学识字,已经达到能写能算的程度。我们想起延安学校向工农开门的精神,想到他们已经过战争土改的实践考验,又多是民兵、儿童团、识字班成员,他们将来全是革命的新生力量,郇华民和我、李杰连夜商谈,传达鲁中南行署指示,于是通知各招生点,入学不考试,只写个为什么要入学的话,就可以编队上课。

招生工作获得地方大力支持,招生数量发展很快。其中开始的第一批学生里,各地青年小学教师不少,其次是民兵妇女识字班,青救会的青少年,还有一些干部子女等。所以几天的时间就有几十人的教学班了。学校政治氛围非常好,读报、唱歌、编剧演剧、自主参加劳动等,几乎不用老师组织,学生都能主动做。有一次课间时,一个学员给大家读《大众日报》上的一篇通讯,名为《可耻的大公报》。内容是反驳评论《大公报》站在国民党的反动立场上攻击我人民解放军,歪曲了人民解放军在四平街作战的战术和他们英勇作战壮烈牺牲可歌可泣的事迹,所以说《大公报》是可耻的。这是10月中旬,滨海中学的学员已经坐满了一个群众场院的空地。

华东建设大学学习归来 ,郇华民认为加强学生形势教育更加迫在眉睫。除了及时收听广播,阅读报纸,为了使学生获得一些感性认识,树立革命人生观,学校在组织学生参观访问老解放区的同时,还邀请了新从国统区来的著名戏剧家宋之的,给学生介绍国统区的情况。宋之的在题为《揭开蒋介石的面具》的报告中说,国统区劳动人民在蒋介石的压榨下,过着缺吃少穿的悲惨生活,连一些民族资本家也被大资本家挤得破了产。他举了自己的一个朋友的遭遇作例子,他的朋友原来拥有机械、矿山两个工厂和一个牛奶场,在抗日战争时曾资助过国民党的政府,满以为胜利后能好好搞事业,谁知被外资企业挤得全部倒闭,不得不把自己的积蓄拿出来,偿付工人最后一次工资。两种社会的对比,对学生的思想震动较大,大家都感到,过去虽然也学政治,但都不如这次深刻,以后要坚决跟着共产党走,改造旧社会,建设新社会。

此时学校的建制也基本完善。郇华民任校长;卢兼三任副校长兼政治教育等课;辛华三任教务长兼地理课;李黎民任总务主任兼数学、自然等课;徐杰任政治课;从外地来的大学生于士汉任语文、历史等课;新从敌战区来的高老师是在日照新参加工作的,任语文课;秦世军老师也是日照新参加工作的,任数学课;李冠三在教导处工作兼政治课;马老师从郝鹏举部下起义出来的,任语文课;王老师是临沂解放后出来的,任数学课……其他如由政府调配姓崔的同志任总务员;范女士任指导员;由日照县调来的一个姓毕、一个姓孔的同志做文印员、医务人员等。

教师虽然少,可是身怀绝技的不少。比如辛华三徒手画地图,于士汉讲课文篇篇都会背诵,都令学生十分佩服,对学习也更加兴趣盎然。

学员的年龄文化程度悬殊,正规上课时就编成两个教学班,年龄较大、文化程度较好的为一个班,文化程度差和年龄小的为一个班,前者学习了三个月,就毕业分配工作,各条战线上都有,基本上是个训练班性质,凡参加学习的,不论原来脱产与否,分配任何工作都一律是供给制。

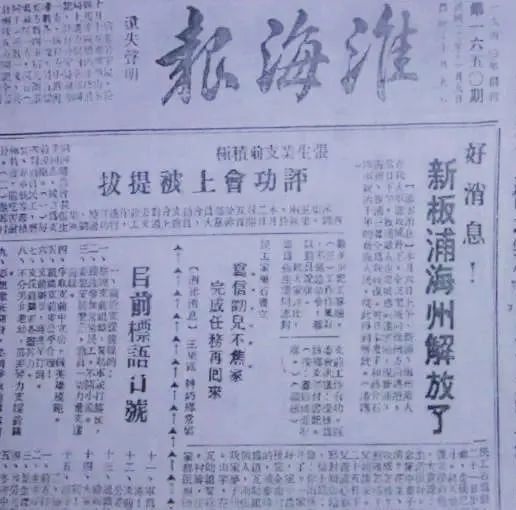

1948年11月7日,海州、新浦、连云港解放了!陇海路东段的敌人消灭尽了,几百里路的范围内,不受敌人的威胁了!新地区的工作需要开辟了!郇华民被谷牧点名调去新海特区(今连云港市)工作。

1948年11月9日《淮海报》报道新海连获得解放

郇华民虽然调往新地区,但滨海中学的校长职务仍然继续担任。当然,是以书面文字为主来联系了,学校的规章制度,行政命令等一切措施,都以郇华民的名义来公布,一直到1949年的夏初。春节期间,徐杰调到连云港中学工作,4月份,辛华三也调出学校了,虽几经人事调整,崭新的滨海中学在郇华民的“遥控”指挥下秩序井然、茁壮成长。

1949年4月,国民党空军伞兵第3团在团长、中共地下党员刘农畯率领下,共2500多名官兵于15日乘中字102号坦克登陆舰在连云港起义。分来滨海中学学习的有四人。其中年龄最小的只有十三四岁,来校不久溜走一个,其余三个坚持学习。有一个很满意这个学校的学习生活,直至夏天还不愿意离开学校。暑假后第一期年龄较大的班毕业了,在校的学生又根据年龄的不同分成两个教学班学习,事实上有些同学陆续的调离学校,做其他工作或学习去了。

学校的办学条件仍然很差,在群众的支持下,盖了一个大草棚可做教室用。在乡间买了一棵大树,做铺板,支起来可以当课桌用,由于树大加工有一定困难,结果加工成了一些不规则的椭圆形、菱形等,晒干后,扭翘得不成样子。就是这样,师生们也感到是一大福利,以后迁往临沂市,是主要的校产。这年夏天一次暴雨,雨停了,学生到教室上课去了,有一间住了十多人的学生宿舍,整整倒了。学生回来,从倒塌的屋里扒出自己的行李,有的做睡铺用的门板被砸碎了。究其原因是房根的积水未能及时排除,将房基浸透(土打的墙壁)以致坍塌,这件事情给做后勤工作没有经验的同志极大的教训。供应制的食油标准是每人每日二钱,晚间照明用油也在这里头,学生晚间自习,教师夜晚办公,都喊灯油不足,感到晚间不能充分利用,深为遗憾。

但学校的学生素质在同类学校中是很有名气的。有一次卢兼三到临沂开会,各校汇报学生中的团员数量,到会的那些学校的负责人都羡慕地说,你们滨海中学95%以上的学生都是团员,像个团校差不多。从敌占区城市来的教师评价滨海中学的学生说,有些学生文化程度比城市里的好得多呢。这年秋天,省里召开中学生代表会,张传吉代表临沂地区农村根据地中学生到济南去参加会议,这时学校中共产党的组织才刚刚公开,张传吉是共产党员,他自己能独立行动,到徐州到济南大家都很放心。

新中国成立后,农村包围城市的局势结束了,滨海中学也由农村转到城市与临沂师范合并了,合并的时间是1950年2月底。

1984年9月,连云港市东海县党史办特聘郇华民、靳耀南、李黎民等人撰写当年的办学历程,三位老同志相见甚欢,他们整理了几十页的回忆文字,还一起意气风发地登上了连云港市最高峰花果山并合影留念。

老同志们还总结了滨海中学不可磨灭的历史意义:“从敌占区吸收了一些高级知识分子和广大青年学生,同时做了一些统战工作,争取了一些上层人士和动摇人物;扩大了抗日民主根据地的影响;培养了大批的青年党政干部,充实了各个部门,尤其是教育、财经、宣传人才较多……”

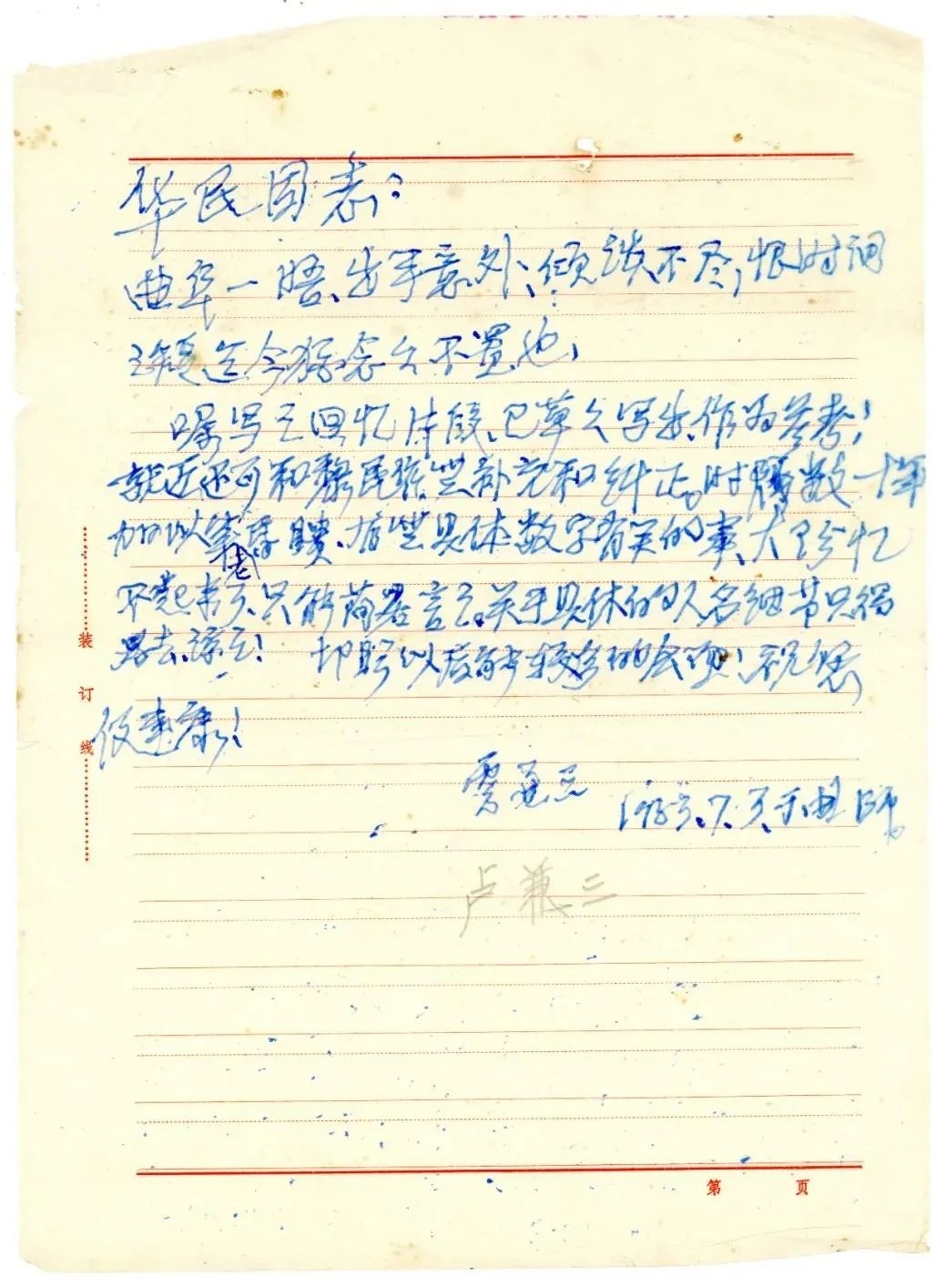

1983年7月,卢兼三应邀在曲阜师范完成了回忆文章,他还特意给郇华民写信:

华民同志:

曲阜一晤,出乎意外,倾谈不尽。恨时间之短,至今尤念念不忘也。

嘱写回忆片段,已草草写出,作为参考;就近还可和黎民做些补充和纠正。时数十年,加以年老昏聩,有些具体数字有关的事大部分记不起来了,只能简言之。关于具体的人名细节,只得略去。谅之!切盼以后能较多的会面。祝您健康!

卢兼三

1983年7月3日于曲师

卢兼三写给郇华民的信

2019年9月笔者有幸看到卢兼三回忆文稿和信件的复印件,书信内容简略,字迹也显得潦草,笔画即使是本应平滑的横竖也有波折,一行字一会儿向上出格,一会儿向下出格。回忆的文章虽然字迹成行,由于写得更密集,很难辨认。当时甚为纳闷,这位老先生的书法风格真是独特,满纸黑乎乎,每个字都像一个钢丝球,笔者只好找来一个放大镜,把文字放大了“翻译”。2020年4月4日,辗转读到卢兼三的儿子卢培琪的文章《父亲琐忆》,始知当时已经80岁的卢兼三书写之艰难、情怀之炽热:

特别是到了晚年,眼病发作,几乎近于失明,他仍坚持用放大镜辅助读书。有一年,我从济南回曲阜看望老人,经常见父亲用发抖的手拿着放大镜伏案读书。我就劝老人家,用放大镜看书太伤眼睛,弄不好要失明的。父亲却说:一辈子读书成了习惯,一天不读,就觉得这日子过得没滋味,现在我只能少读,但不能不读。更令人敬佩和心疼的是,到了他生命的晚期,年已八十,白内障更加严重,放大镜也没有用了,只能凭着光线摸着走路。但父亲仍然凭着触觉,摸着纸写作。在他留下的写作笔记本中,最后的几首诗全都是斜的、是歪的,还经常出现压字的现象,重重叠叠,难以辨认。

笔者再次找出卢兼三手稿,看着他独特的“钢丝体”,思绪翻涌:很难想像近5000字的回忆,久病之身加上双目近乎失明,一个80岁的老人如何日复一日、颤颤巍巍地写成。所谓纸短情长,岂胜于此?所谓革命精神、同志情谊,又有什么文字可以言表呢?

靳耀南在回忆中写道:滨海中学创办于战争年代,无固定校址,先后辗转于92处地方办学。但这其间的艰难困苦,郇华民、靳耀南、李黎民、卢兼三,他们都是云淡风轻,只寥寥数语,一笔带过。

最热烈的燃烧也许就隐藏在最寻常的火焰里吧,你看那太阳东升西落也是日复一日多么平常!花果山上的苍松和玉兰啊,你们是否也记住了,郇华民、靳耀南、李黎民三位老同志如同三支熠熠生辉的红烛,曾经走过你们的身边?你们的苍翠常青里,是否沾染了一些隐藏在他们身躯内的风雨沧桑和矢志不渝?

让我们再读一读卢兼三《游击十年在滨海(题游击教学之画像)》一诗吧,让我们通过文字承继他们革命的忠贞与豪放:

难忍日寇践华疆,矢志戎服奔战场。

后方设学追部队,滨海到处是课堂。

转移频繁校益大,扫荡尽多人愈强。

四次改编形势好,两期战争胜利长。

千人踏遍苏鲁界,十年茹苦日夜忙。

力争红专持奋勉,革命终身迎朝阳。

连云港市广播电视台FM90.2广播

每天15:30~16:00,20:00~20:30

《悦读阅美》栏目中将播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:李小鹃

美 编:王 哲

扫二维码查看光明日报报道版面

编辑丨张艳

来源丨FM902

最新评论