悦读阅美 |(62)《追光者——郇华民与十所学校》第十六章 站在高山大海之间(第三篇)

点击收听

《追光者——郇华民与十所学校》

简 介

在贫瘠乡村燃起教育启蒙的烛火,散尽家财组织抗日武装,枪林弹雨中奔走的“游击校长”……在苏北鲁南现当代教育史上,他的名字不可磨灭。从20世纪20年代创办第一所乡村学校开始,他便将革命教育视为信仰,并为之奋斗一生。从乡村教育到国难教育,从战时教育再到新中国的高等教育,他创办或领导的十所学校,为中国革命和建设事业培养了大批人才。

他就是郇华民,一个毕生献身于党的教育事业的忠诚的共产主义战士,他以实干的奋斗精神、知行合一的道德品行,将革命教育的火种燃遍苏北鲁南;他把党的事业、国家的需要、人民的利益看得重于泰山,以异于常人的坚守和操劳,沉淀出丰厚的精神沃土,成为苏北鲁南地区现当代教育的重要奠基人和开拓者。

连云港市委宣传部文艺精品项目——长篇报告文学《追光者——郇华民与十所学校》,中国作家协会会员、中国报告文学学会理事、江苏省报告文学学会常务理事、连云港市作家协会主席王成章,江苏省作家协会会员、连云港市作家协会副秘书长、理事韦庆英历时三年深入采访,倾情奉献;连云港市革命纪念馆、连云港师范高等专科学校、连云港市档案馆荣誉出品,献礼中国共产党百年华诞!

《追光者——郇华民与十所学校》

第十六章 站在高山大海之间 第三篇

1989年年底,中央经济体制改革委员会办公室主任靳耀南离休,春节刚过,他即致信郇华民——

华民兄您好:

……

不久,靳耀南利用疗养的机会,携夫人阚敬毅重回鲁南苏北这个朝思暮想的革命起步之地,与郇华民重温当年艰苦奋斗、并肩战斗的经历,再续刻骨铭心的深情厚谊。

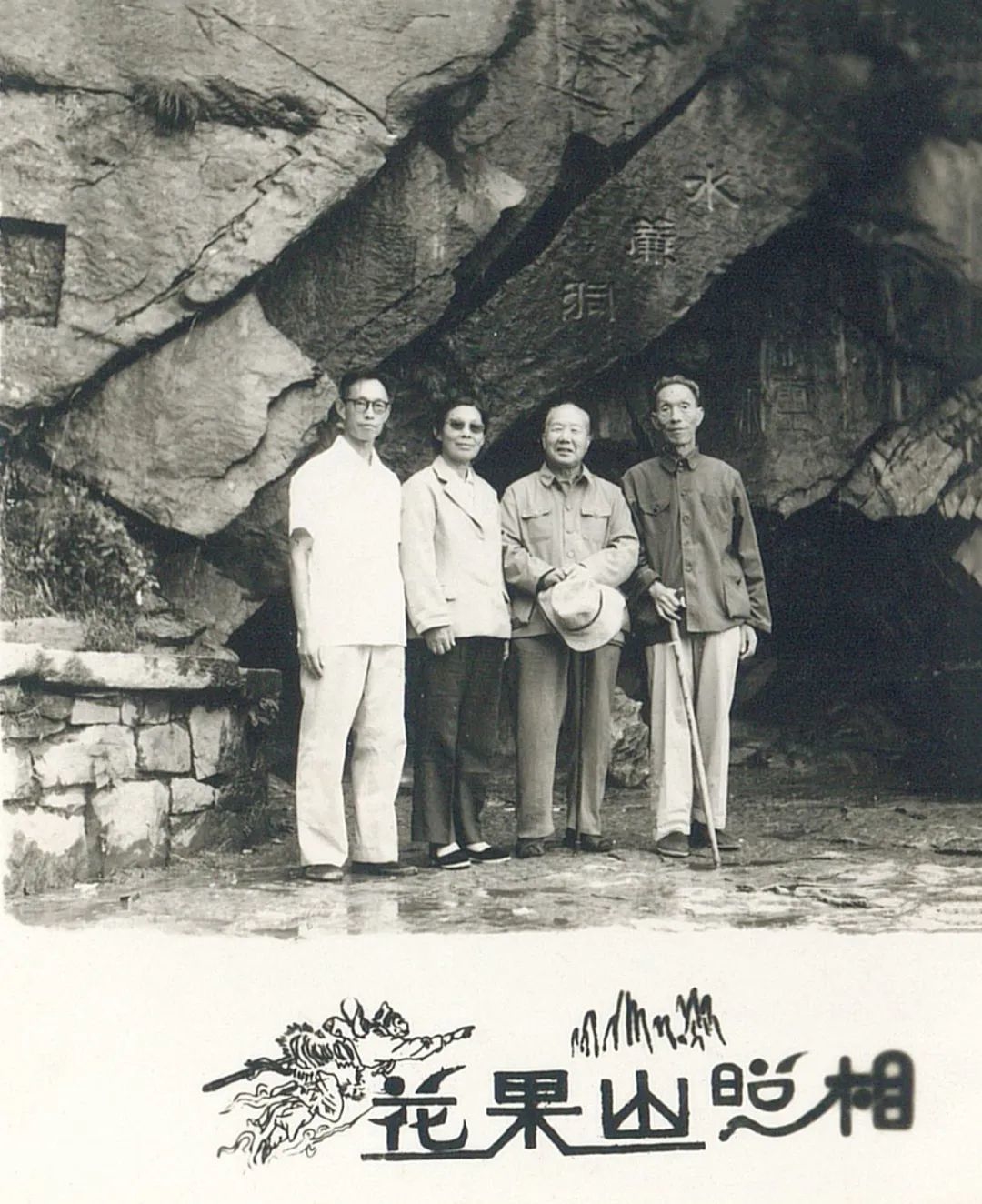

郇华民与战友靳耀南夫妇(中间二位)水帘洞前合影

靳耀南一到连云港就直奔龙尾河畔郇华民的三间平房小院。踏进小院,当他见到自己的战友和兄长,如今竟仍然住在这么简陋的一个平民小院,大感意外。他握着身体还算健朗、精神依然矍铄的郇华民的双手,一连说了三个“想不到”:“想不到你职务这么低,想不到你居住条件这样差,想不到你的待遇这么平常!”

郇华民笑呵呵地说:“我现在生活很好,与过去相比,强上百倍有余!”

二人回想抗日战争最困难时期肩并肩地一起在鲁南、苏北到处奔波创办沭海中学的日子,靳耀南说:“白日行军近百里,晚上眠宿牲口栏。”郇华民接道:“一边延请教师一边招生宣传,一边建校一边拟定办学方案。”靳耀南说:“团结、紧张。”郇华民接:“严肃、活泼。”二人为彼此时隔半个世纪而不变的默契不由得哈哈大笑。

靳耀南不甘心兄长受委屈:“像郇老你这样情况,二十年代大革命时期的党龄及参加革命的工作时间,应享受更高的待遇。”

“革命的时候,就没想过要什么待遇!”郇华民坦然平静地说,“说到底,现在国家更应该做的事情还是改革开放,解决人民温饱。”

那段时间,郇华民的忘年交董欣宾来访,也给郇老的生活,增添了诗书氤氲之气与知己相契之乐。八十年代后期经过多年拼搏的董欣宾,已是举国闻名的大画家;他的理论已经独树一帜,成为海内外瞩目的艺术理论学者。但他没有忘记郇华民对他的栽培之恩,1990年春,董欣宾又一次专程来连云港,以极其尊崇的心情拜谒郇华民,并汇报自己近年来的收获,住在他家长达半个月之久。而郇华民从不以恩师自居,仍视他为忘年交,为高朋佳宾。两人有谈论不完的话题,他们谈人生、谈社会;谈文学、谈哲学;谈世界、谈家国。无所不谈,无所不论,交谈似乎漫无边际,旁人听来也许全是玄妙深奥之辞,可他们谈的都是对祖国对民族的现在及未来的深刻思考,是他们最真诚的交流。有时他们去野外,边游览边交谈,有时又蛰居蜗室,一边手书一边阅谈。对于这次相聚相谈,郇老倾心倾智倾力,愉悦而不知倦怠。

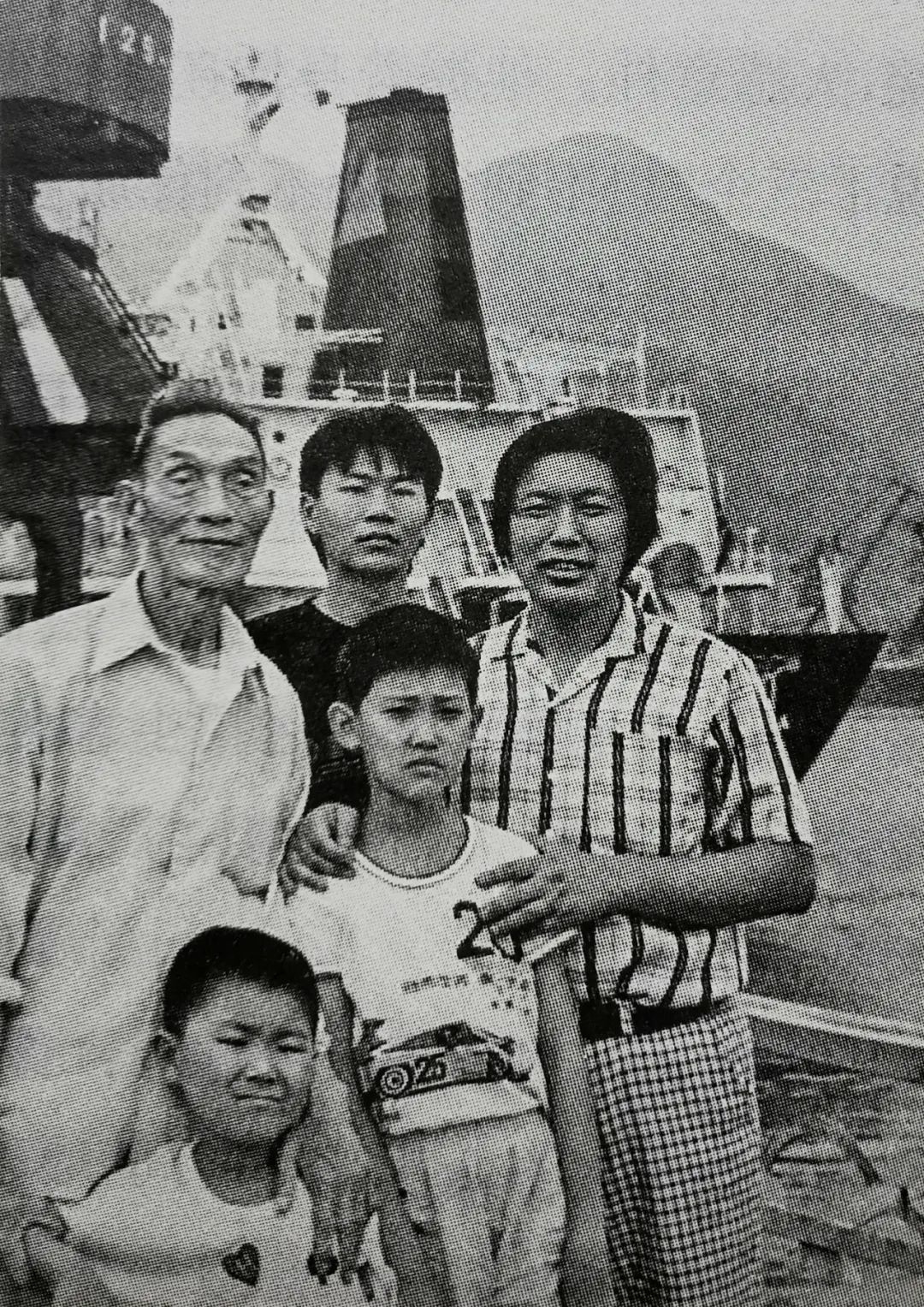

郇华民(左一)携孙辈与董欣宾(右一)畅游连云港

……

一只鹰老了,倦了,它展开翅膀在大海的上空滑翔。

然而就是那滑翔的姿态,依然是鹰的雄姿!

鹰啊!睁着一双环眼,一瞥便是一道闪电,万里苍穹之中,它永是极速的精灵!

在郇华民逝世第二年,董欣宾著一专文《纪念郇华民校长》来追述此事,并表示深切的悼念。其文采飞扬,情真意切,令人感慨:

……1990年春,我深感到与郇老的尘缘将尽,夫人李逸兰嘱我返连作一别访。我自1980年之后也多年没去过第二故乡了。郇老已搬了个家,冒雨一路问讯,才找到给他的“茅屋”三间,正为夏雨所破,室内有雨漏积水盈尺。故我说笑道:“郇老大厦百间,良田千亩,奋斗毕生,换此‘棚户’三间,感想如何?”他不假思素答道:“弃富革命,持贫守已,容身足矣!人生本不是为贫图一己之享受,况且比上虽不足,比下已是有余了……”言罢相抚大笑。

相聚间,我们共游黄海之滨,墟沟、连云港码头,那时建港工作已见相当规模,看看这高山大海间宏伟工程,他始终神情昂扬,感叹而言道:“无论怎样来看,今天国家是进步了、强大了,人民的精神面貌昔非今比,足慰!足慰!我这一代所为所见不过如此,今后的事业应当由你们一代来继承选择了。”那时间,我觉得他站在高山大海之间,是一个傲岸瑰玮的老人,一身正气,心胸广阔,无比自豪。我深深感觉到一个如此纯白的灵魂的高度,一个为祖国强大奉献了一切、奋斗了一生的人赋予的满足及自我价值估评的自信。这便是革命者的自信,是任何一切社会的外在赋予所不可取代的幸福的自信。因之,我也十分理解了他一直保持乐观主义精神的根据。

是晚,我们都很兴奋,他耳已有些背,但笔谈到更深,讨论关于共产主义在中国的实践与希望的可能性问题。大家直抒己见,共同认为人类的精神文明都表现出关于人类文化的共合性,那是人类文明的必然趋向,故中华民族的大道观、天下为公观,便是这一种人类整合理想的文化观,他必将解放人类的一切束缚而进向最崇高的生存形式。

依依惜别,他竟手执《幼学琼林》!我禁不住问:“您怎么想起这启蒙读物来的呢?”他笑而答道:“老来好读少时书。愚昧是永恒的,启蒙也是无尽时的。年轻时将此书一概批判为孔老二的封建思想;如今观之,凡人智合情合理者,无不可言学之……”

这是我与他的诀别,我亦将永志于怀,使自己尽可能不蒙昧于偏见,爱人类一切合情理的智识,即文明与文化,言学之,且笃行……

有人说“一滴水可以照见太阳的光辉”,我们则看见两个“位卑未敢忘忧国”的思想者。

1990夏天,郇家还来了一位不速之客,他是从台湾来的董建华。

董建华是郇华民的老乡、好友,是他当年先入国民党、后入共产党的介绍人。只因后来分道扬镳,各为其党,而渐行渐远。但友谊从未忘怀,白色恐怖时期,董建华曾给郇华民不少照顾,郇华民的心中当然清楚,只是身在两个政治阵营,先是国内战乱,后是海峡两岸,天各一方两茫茫,一别四十余载,音讯全无。

故人相见,格外亲热。多少往事,都付笑谈中!

年长郇华民一岁的董建华大谈回大陆感受,更关怀郇华民的情况;郇华民谈家乡建设,也谈邓小平“一国两制”的构想。两人从上午谈到下午,从下午谈到夜晚,兴致勃勃,情绪激昂。

第二天快到中午之时,两位老人还重操旧业,一边说话一边下起象棋来。60多年前,他们两人常在象棋桌上谈论国家大事,今天他们又坐到一起,一边下着棋,一边重叙友情,连午饭都忘记吃了。朱崇芹把饭菜端上桌,再三催促吃饭。董建华问郇华民:“是下完棋吃饭,还是吃完饭再下?”郇华民说:“和了吧,和为贵。”一开始,董建华还没有完全领会郇华民的意思,稍后,豁然开朗,连忙附和地说:“对,对,和为贵!和为贵!”说着说着,两位老人大笑起来。这笑声表达了二老的乡情乡谊,也表达了两岸同胞盼望早日实现祖国统一的心愿。

连云港市广播电视台FM90.2广播

每天15:30~16:30,20:00~20:30

《悦读阅美》栏目中将播出

长篇报告文学

《追光者—郇华民与十所学校》

欢迎收听

本期朗读者:葛小琴

美 编:王 哲

扫二维码查看光明日报报道版面

编辑丨刘敏

审核丨段潇

来源丨FM90.2

最新评论