张耀山散文集《家在龙尾河畔》第七章第四节|亦师亦长张赵斯武

「家在龙尾河畔」|第七章 第四节📖

▾ 点击收听 ▾

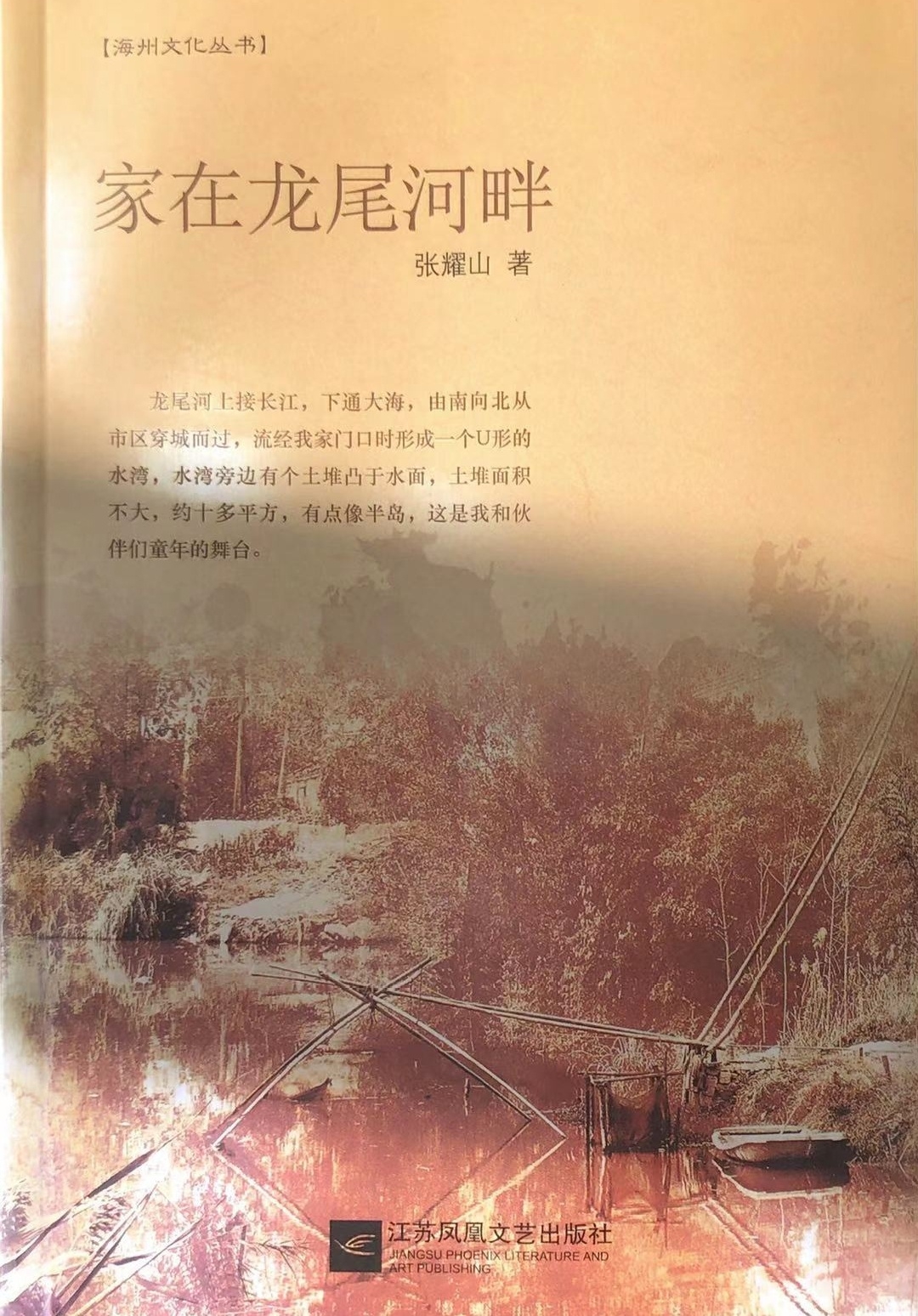

《家在龙尾河畔》简介

2020年,一部名叫《家在龙尾河畔》的自传体散文集诞生了,书的作者叫张耀山。作品诞生之初是非常之年,诞生之际是非常之时,诞生之作是非常之举。因为这样一本书的问世与这个年景的许多元素有着高度的契合,因而具有不同寻常的意义。《家在龙尾河畔》始终以平民生活为底色,热烈地拥抱生活,处处可见血浓于水的家乡情节,绝不像现在生活在城市里的人,找不到自己的原乡。正是那些琐碎的、点滴的生活细节,构建了作者极尽渲染的龙尾河畔泛黄的岁月。

- 关于作者 -

张耀山,1955 年2月16日(农历正月十五)生于连云港,曾就职于连云港市文联。连云港市人民代表大会第十二、十三届代表,中国书法家协会会员。历任江苏省书法家协会常务理事、连云港市书法家协会主席。现任连云港市安东书院院长、连云港市简帛书法艺术研究会会长。他认为家不是由物质堆砌起的空间,家是情感的载体,是灵魂的栖息地,是精神的乐园。

亦师亦长张赵斯武

我知道赵斯武老师大名时,是在师范学校上学不久,在他的女儿赵林同学用的包装纸上得见他的墨宝。好像是临摹魏碑作品,运笔迟缓,结构稳健,线条生涩,具有中规中矩、有板有眼的传统法书风范。由于是时他偏居朝阳公社,在信 息闭塞的二十世纪七十年代初,并未引起书坛的关注。

1976年,我恰与赵老师的爱人同在一个单位工作,通过她的引荐,终于拜见了仰慕已久的赵老师。我带去几件临习的作品,在充分得到他肯定的同时也得到了好多建议。他向我推荐《张迁碑》和《郑文公碑》。人们习惯于用自己的喜好去影响和左右周边的人,这一点在赵老师身上尤为突出。 尽管他说他只是建议并不强求,尽管我对老师推荐的两本法帖兴趣不大,但老师的意志不能违,老师的面子不能驳。好在老师循循善诱的方法与平和自然的语气,让我少了几分拘谨。那天,我在他家待了好长时间,可能是开心,谈了很多关于书法方面的常识。他给我的第一印象是位老夫子,说话引经据典慢条斯理而又不失风趣。无意间他谈到了"章草", 这是章草的概念第一次扎进我的脑海。感谢赵老师的点化和开示,章草成为我一生的主攻方向。

2017年7月,应花果山名胜区管委会之邀请,题刻"江苏最高峰"。碑高约八米,字径约八十厘米。

赵老师的临帖,追求一个"像"字,他说临帖要尊重原作,"像"是临帖的基本法度,否则临帖将失去意义。他抛出这一观点后,一直看着我,我知道他在征求我的意见。一个礼贤下士的老师遇到了一个不知天高地厚的学生,老师既然营造了宽松的对等交流的机会,我若不表明我的看法,这是对老师的不敬。我说,老师临摹的《张迁碑》、《郑文公碑》惟妙惟肖,几乎达到乱真的程度,在继承传统方面有过人之处。"像"是手段,是临帖的初级阶段,"变"是临帖的目的,是走向创作的必经之路。没有"变"就没有创。当时对于书法的传承与创新的话题很时尚,我所表明的观点,只是在报纸上看到别人的说法,拾人牙慧而已。幼稚的人胆子都大,既然话匣子已经打开,索性滔滔不绝,把我想说的话全部倾吐出来。什么传统与创新,什么临摹与创作,以及对当今书坛的评价、未来走势的预判。话说完了,老师朝我笑笑,我朝老师笑笑。从这次师生对话中,他看到了我平常少语性格背后的叛逆,提振了孺子可教的信心。过了半天,他把话题拉到了原点,不紧不慢地说,还没到"变"的火候。我很纳闷很不解,年近半百的人还要等到什么时候?

待我年龄大了,通过多年的书法实践,渐渐接受了老师的观点。我经常在公开场合谈及传统与创新的话题,我说,写字如同战争,必须建立牢固的根据地,然后方可四面出击。如果一个人把一本法帖临上十年八年,他终究能成为书法家,尤其是强调展示功能的今天,评委在评价一幅作品优劣时需要参照物,这个参照物就历代名家的法帖。这一说法与赵老师的观点是一脉相承的。所以说,老师对学生的影响是潜移默化的,如春雨润物。

👆关注连云港手机台👆

👆每周更新《家在龙尾河畔》音频👆

END

最新评论